建設業における就業者数の減少や高齢化、長時間労働、インフラの老朽化といったさまざまな課題が顕在化している。また、防災・減災対策、脱炭素社会の実現といった社会的課題への対応も急務となっている。そこで国土交通省は、2016年度から、ICTを建設現場のあらゆるプロセスに導入し、建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す「i-Construction」を推進してきた。さらに2020年度からは、データとデジタル技術の活用によりインフラ関連の業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方を変革し、新たな価値を創造するために「インフラ分野の DX(デジタル・トランスフォーメーション)」を推進している。

こうした中、2020年頃から急速に進展してきたのが「建設テック(ConTech)」だ。建設テックは「Construction」「Technology」を掛けあわせた造語であり、建設業界における様々な業務を、最新のテクノロジー等を活用して改善しようという動きだ。これらの技術は当初、大手ソフトウェア会社や建機メーカーが中心だったが、現在、注目を集めているのが、スタートアップの存在だ。建築や土木、IT、コンサルタントなど出身はさまざまだが、イノベーションで建設業の課題を解決するという高い志のもと起業し、先進的な技術やアイデアで新たなビジネスモデルを構築している。本特集では、「設計計画」「施工管理」「維持管理」の分野において、活躍めざましいスタートアップ5社の事例を紹介する。

東大発のスタートアップとして、2020年に創業した株式会社アーバンエックステクノロジーズは、「都市インフラをアップデートし、すべての人の生活を豊かに」をミッションに、都市インフラが抱える課題をデータ×AIの力で解決する事業を展開している。どうしたら都市インフラを持続可能なものにアップデートできるのかという問題意識のもと、予算規模や人材、置かれている環境に関係なく、道路管理者がインフラを適切に守っていける「しなやかな都市インフラ管理を支えるデジタル基盤をつくる」ことをビジョンとしている。

その第一弾の事業として、AIによる独自の画像分析技術を開発し、車載スマートフォンやドライブレコーダーで撮影した画像から道路路面の損傷箇所を自動で検出する「RoadManager」と「ドラレコ・ロードマネージャー」を提供している。

スマートフォンにアプリを入れ、道路を走るだけで、誰でも一定レベルの点検ができる道路の総合管理ツールである。スマホで撮影した画像データから道路の損傷箇所を自動で検知・処理し、必要なデータのみをサーバーへ自動送信する。

結果はWeb上の管理画面で表示され、管理者は補修対象の選定や補修箇所の指示書を作成でき、補修担当者との連携も簡単にできる。

低コストで目視検査よりも効率良く点検できることから、地方自治体が抱える道路メンテナンスの課題解決策として注目されており、ドラレコ・ロードマネージャーは、国土交通省の「第6回インフラメンテナンス大賞」など、数々の賞を受賞した。

株式会社CORDERは、「建設業で働く人々を不合理から解放する」をミッションに、積算領域の支援サービスを行っている。ヒアリング調査から、材料費や労務費などの見積、発注といった調達領域の構造改革の必要性を感じた。中でも根深い課題と捉えたのは「積算業務」だった。人手不足や2024年問題から、外注化のニーズが高まっているが、積算技術者は不足しており、積算事務所もすべての案件に対応できない状況だ。

積算業務は、専門的な知識や経験が必要となるが、その一方で設計図書からの数量拾い出しには時間と労力がかかる。人材を採用しても専門分野の教育には時間がかかるなど、積算技術者1人当たりの業務負荷はこれまでも建設業の課題に挙げられていた。そこに着目したのが、外注先を探す企業と積算の専門知識のある人材をマッチングする「積算代行クラウド」サービスだ。建築工事一式から、工種や材料を問わず対応が可能だ。数量拾いから積上げまで、自社の積算業務を省力化し、工数の90%を削減でき、さらに事務作業にかかるコストも抑えられるという。準大手、中堅のゼネコンからの依頼をメインに、2023年度は250件の受注を目指している。

現在は、建築が主だが、今後は設計コンサルタント会社で経験を積んだ人材を活用し、土木分野など、公共工事にもサービス範囲を広げていくことを検討中。

株式会社Back Cast. Designは、ゼネコンの施工管理の効率化を支援するサービスを提供するために2023年6月に設立された。大手ゼネコンで現場管理業務に15年従事し、現場を知り尽くしたスペシャリストが、ITエンジニアやAIエンジニアとタッグを組み、建設業のDXを推進するために次世代の工程管理ツール「Back Cast」の開発を進めている。

建設工事では、施工管理の熟練者が、すべての工種の作業工程、マイクロタスクを把握し、頭の中で詳細なスケジュールを組み立てていくことで円滑に工事を進めてきた。しかし、技術者の高齢化や新たな入職者の減少による人手不足から、若手技術者にノウハウが伝わらず、そのために現場が円滑に進まず、手戻りが多くなっているという。

熟練技術者のノウハウを組み込んだ工程管理をシステム化したBack Castを使うことで、経験の少ない若手技術者でもプロジェクトが遂行できるようになる。期日や優先順位、与条件などの情報を加えて詳細に入力や編集してカスタマイズすることも可能であり、工事に関わる複数の関係者と相互にスケジュールを共有できる。2023年6月にトライアル版をリリースし、すでに複数の企業で活用が進んでいる。蓄積されたデータを業界横断でデータベース化して、ナレッジを共有することでスーパーゼネコンでなくても現場の技術者が活躍できるようになると期待されている。将来的には、サービスの拡充を図り、顧客だけでなく他の企業や地元企業とも連携してオープンなプラットフォームを目指していく計画だ。

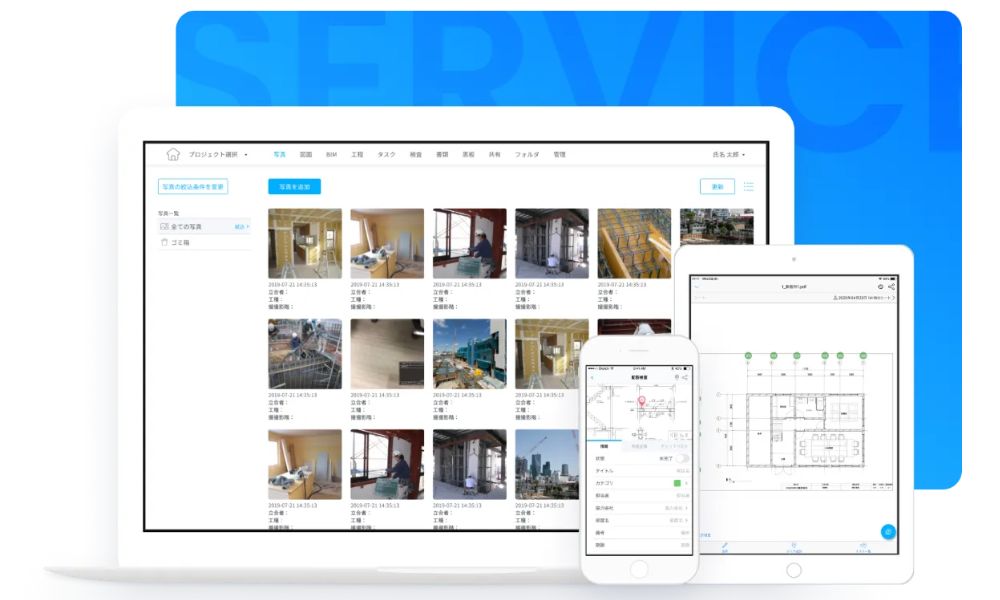

株式会社フォトラクションは、「建設の世界を限りなくスマートにする」というミッションのもと、建設生産支援クラウドサービス「フォトラクション」で建設業の生産性向上を支援している。2017年にサービスを開始した「フォトラクション」は、写真管理や図面管理、工程管理などの多くの施工管理業務を一元化し、プロセスを可視化、関係者で共有するクラウドシステムとして建設業界で導入が進んでいる。

2022年10月からはクラウド型の建設BPO(業務プロセスの外部委託)機能を搭載し、検査準備、施工計画書の作成、電子小黒板等の提供も開始している。従来のクラウドサービスにBPOを組み合わせたことで大幅な生産性向上を実現し、20万件のプロジェクトで導入されている。

「フォトラクション」を導入することで、現場での1人あたりの作業は月に20時間削減でき、報告作業にかける時間は99%削減することが可能になる。大手ゼネコンをはじめ、専門工事会社、設計会社などで活用が進み、自社のDX戦略を実現するためのプラットフォームとして、全社で導入し活用する企業事例も増えている。

2020年に国土交通省NETISに登録され、公共工事における現場の検査、出来形管理、書類作成・整理、工事関係者間の情報共有などの工事監理業務で活用が進んでいる。さらに今後は、設計⇔施工それぞれで有益なデータを活かす目的のもと、土木の施工管理でトップシェアを持つ福井コンピュータホールディングスと協業し、業界に特化したソリューションの拡大を進めていく方針だ。

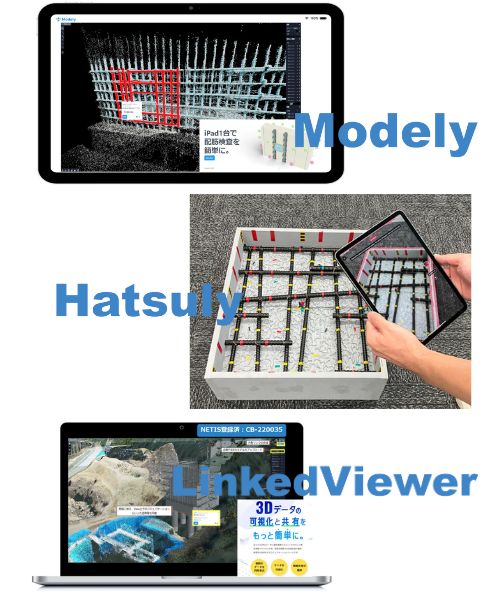

2020年7月に設立されたDataLabs(データラボ)株式会社は、点群データの自動3次元モデル化(BIM/CIM化)技術をもとに、建設業務を効率化するクラウドシステムの開発・提供を行っている。同社が開発した「LinkedViewer」は、あらゆる3次元データに属性情報やコメントを付与して関係者間で共有でき、受発注者間での合意形成や進捗管理等を効率化するコミュニケーションツールとして活用されている。

2023年4月から提供を開始した「Modely」は、LiDAR*付のiPadで取得した点群データをクラウドにアップロードするだけで、3次元の配筋モデルを自動生成することができる。設計値との比較や帳票の自動作成も可能だ。これまで複数人で行っていた現場実測を1人で行え、3次元データや帳票を発注者と共有することで、現場立ち会いの頻度を減らせることが可能となり、時間やコストを大きく削減できる。

発売から半年間で多くの実績を重ねており、大手ゼネコンはもちろん、中小から地場のゼネコンまでさまざまな事業者に利用され始めている。「Modely」は、国土交通省の「国土交通省の直轄工事における新技術活用の推進」の対象技術となっている。

*LiDAR:レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術。2000年以降のiPad Proに標準装備されている

紹介した各社のテクノロジーやサービスは多岐にわたるが、共通していることは、個別の作業の省力化、効率化にとどまらず、業務そのもののプロセスを見直し、変えていく仕組みをつくったことだ。かつ、低コストで導入でき、誰もが使いやすいことも特徴だといえる。

多くの建設現場で、タブレットやスマートフォンが活用されている光景を目にするようになった。低コストで簡単に使えるアプリケーションは、大手企業のみならず中小の企業の技術者にとっても業務効率化の有益なツールとなり、業界全体の生産性向上につながっていくはずである。

国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)にもスタートアップが開発した業務効率化のための新しい技術やサービスが登録されている。今後は、公共工事においても活用が広がっていくことだろう。また、国土交通省が2023年度から実施している公共工事におけるBIM/CIM原則適用にともない、3次元データを関係者で共有できるクラウドサービスやアプリケーションに対するニーズも高くなっており、建設テックに大きな期待が寄せられている。2022年4月には、スタートアップ、企業、大学などが会員となった、一般社団法人建設テック協会が設立されるなど、今後のさらなる成長が見込まれる。

おすすめ書籍・サービス