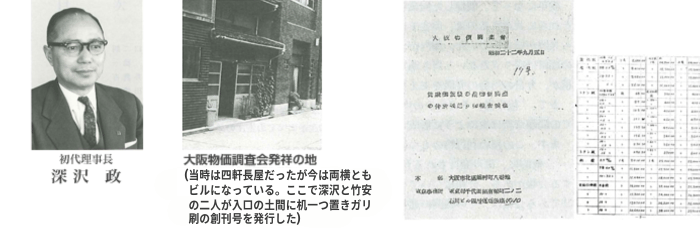

終戦から2年後の昭和22(1947)年、当時は公定価格とヤミ値という価格が異なる市場が構成され、さらに3カ月で40%の上昇という超インフレ期であった。「企業などの調達部門にとって、実勢価格の把握は重要な指針になる」という確信のもと、創業者の深沢政は、東京から単身大阪に渡り、大阪物価調査会を設立した。そして、同年9月「建設物価」の原点となる「諸物価調査報告書」を創刊した。それは、片面刷りの約20ページのものであったが、衣料品や食料品、建設資材だけでなく、電気製品や楽器なども含まれていた。これらの価格はすべて、聞き取り調査によって集められたものである。正確な価格情報の把握は調査先にとっても有益であるとして理解されはじめ、信頼できる調査先を徐々に開拓していった。

「物価調査速報」へと改題した昭和24年には、公定価格が逐次撤廃となる中、国土復興のための公共投資や民間の設備投資などが増加する傾向にあったことから、「建設資材などの実態価格調査」のニーズが高まると判断し、建設資材の品目を拡充させた。しかしながら、当時は積算基準や積算方式については研究段階であり、価格情報の必要性・重要性の認識も一部にとどまっていた。

昭和26年頃になると、有識者から実態価格調査の重要性について教えられたこともあり、「当会の資料は建設業界に欠かせない存在として貢献できそうだ」という確信が強まった。翌年、東京支局内に東京物価調査会を設立し、6月には建設資材専門の価格情報誌として「建設物価」を発刊した。東京で発刊したのは、省庁や大企業が集中していたためである。資材を積算順序に沿って工事ごとに分類し、価格の適正化を期して各資材の規格(取引条件、取引数量等)を明確にした。参考記事として物価統計、市場、新製品紹介、技術解説、職種別賃金等も掲載し、それまで16ページだった「物価調査速報・建設資材版」は、60ページを超えるまでになった。

一方、大阪物価調査会では大阪市経済局や大阪府商工部などから「生産財と消費財」に関する調査などを委託されるようになってきていたのもこの頃である。

昭和30年になると、当会の調査事業を中心とする各種の業務がますます公益的な性格・内容をもつようになってきたこと、調査機関として公正な第三者としての立場を堅持する必要があったことなどから、建設省を主務官庁とする「財団法人建設物価調査会」として新たに設立することになった。これは、創業者の念願でもあった。設立時は、東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、広島、福岡、金沢に事務所を設置し、職員数は40名であった。

読者からは、誌面内容や非掲載品に関する質問や取扱い会社の照会など様々な依頼が寄せられるようになった。それらの依頼に対し、遅延なく回答・報告することが業務の一環とされた。それはサービス調査と呼ばれ、当初すべて無償で対応した。

その活動が実を結び、国鉄から、有料の価格調査業務を受託するに至った。このサービス調査は、現在では受託調査という形で継続している。

また、建設工事の歩掛を掲載するよう読者からの要望が高まってきたこともあり、会内に「積算委員会」を設置し官民の関係者が集まって、統一的な積算手法の確立に力を注いだ。委員会により作成された建設工事の標準歩掛は、建設物価に連載され、単行本「建設工事標準歩掛」としてまとめ、発刊するに至った。

昭和30年後半には、東京オリンピックを頂点とした日本経済の成長とともに公共投資と民間の設備投資が増大した。労働力不足による賃金の高騰だけでなく、建設資材の価格も高騰しはじめ、当会の調査活動はますます活発になってきた。資材・工事費・都市などの掲載内容を拡充させるだけでなく、関係官庁や建設関連企業からの調査依頼件数も驚異的に増加し、労務者賃金の実態調査や施工歩掛り調査、建設資材地域指数調査などを実施した。

内需拡大の道を意識的に歩き始めた昭和60年代初め、建設活動の経済的な調査研究が各方面から要望されるようになった。そのため、経済研究室を設立し、「建設物価建築費指数」や「民間企業設備投資動向調査報告」など、当会独自の調査研究を推進した。

また、建設業界でも業務の電算化が徐々に浸透し、積算業務のシステム化が進んだ。当会でも、保有する価格情報のデータベース化を進め、62年からは、単価データベースをフロッピーディスクに収録した単価データファイルの提供を開始した。その後も、電算化の流れは急速に進み、特別注文によるデータ作成や積算基準データの整備、積算システム開発業務の受託など情報システム関連の事業を積極的に拡大していった。

建築分野においては、現在の「建築コスト情報」の前身となる「建築と設備 コスト情報」を創刊した。土木分野でも、一部の工種において市場単価方式が導入されることとなり、建設物価の中で情報提供していたが、平成9年からは「土木コスト情報」として創刊した。これにより、当会の価格情報誌は、「建設物価」に「建築コスト情報」と「土木コスト情報」を加えた3つの柱が構築されたことになる。

歳出削減がテーマとなった平成13年頃、公共事業費の大幅な削減などが実施されると、当会の調査結果に対しても厳しい目が向けられるようになった。調査結果の妥当性、透明性をさらに高める必要がでてきたことから、ISO9001の認証を取得した。また、外部の有識者で組織される評価監視委員会や価格審査会を定期的に開催した。会内資格制度の確立や外部資格取得を積極的に奨励するなど、品質向上への取り組みも強化させた。

受託調査については、依頼件数が年々増加し、収入全体の半分を占めるまでに大きく成長した。しかし、平成13年の入札制度改革の結果、参加企業が増加したことによる競争の激化や指名停止などの影響から、事業環境は一変した。

そのため、業務の効率化や経費の抑制、また定期調査事業の収益拡大など、事業基盤の強化に取り組んだ。

創立60周年の節目を迎えた平成19年4月、インターネットを利用した新しい価格情報提供サービス「Web建設物価」をスタートした。

より多くの情報を迅速に提供するという使命を持って開発したWeb建設物価は、キーワードや分類検索、本の約1.5倍の情報量、10年分のバックナンバー、3人同時利用など、書籍では実現できなかった機能性や情報量を実現した。

建設業における担い手不足が課題となる中、国土交通省と建設業5団体は、女性技術者や技能者を5年に以内に倍増させる目標を定めた。これを受けて当会では、女性職員を中心としたメンバーによる「チームひまわり」を平成27年に結成し、建設業における女性活躍をテーマにした記事の連載を開始した。全国の建設業で活躍する女性や女性活躍を支援する企業・団体などを取材し、100本を超える記事を掲載した。

その他にも、外国人の活躍支援をテーマとした「建設分野における外国人の活躍 企業レポート」、未来の建設産業の一翼を担う大学の建設系研究室にスポットをあてた「未来を創る研究室」の連載も開始した。

国土交通省は、「建設現場における生産性向上」と「労働環境の改善」を目的としたi-Construction を提唱し、取り組みを開始した。i-Construction の柱の一つである「BIM/CIM」では、3Dモデルの活用による生産性向上を目的に、様々な取り組みが推進されている。

「i-部品Get」は、土木関連資材のCAD部品データを提供するサービスで、平成30年からスタートさせた。スタートから5年で、掲載メーカーは約300社に到達し、土木関連資材のCAD部品データ提供サイトとしては、日本最大規模となった。

デジタル技術によってビジネスや社会、生活を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されはじめた令和2年に入ると、新型コロナウィルス感染症の世界的流行により、生活様式や業務環境に急激な変化が求められた。

そこで当会では、Web建設物価の無償公開などお客様の在宅勤務を支援するとともに、基準書を中心としたデジタル書籍のデジタルブックシリーズやJBCI、楽々アプロなどのアプリケーションの開発・提供、各種説明会のリモート開催、講習会のeラーニング化など、既存商品・サービスのデジタル化を推進した。

また、情報資産の重要性が高まり、サイバー攻撃の一層の巧妙化・高度化がみられるようになったことから、情報資産のセキュリティ確保を目的として、調査統括部においてISO27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得した。

| 22年 (1947) |

9月 | 大阪物価調査会創立。「諸物価調査報告書」発刊。東京事務所設置 | 23年 (1948) |

1月 | 「物価調査報告書」発刊 |

| 8月 | 大阪物価調査会を「株式会社 大阪物価調査会」に改組 | |

| 27年 (1952) |

6月 | 東京支局内に東京物価調査会を設立。「建設物価」発刊(約2,500品目、7都市) (大阪物価調査会では、「物価調査速報 建設資材版」) |

| 28年 (1953) |

6月 | 東京物価調査会を「株式会社 東京物価調査会」に改組 |

| 10月 | 東西の価格情報誌の名称を「建設物価」に統一し、東西版発刊(1日・16日の月2回発刊) | |

| 30年 (1955) |

6月 | 基本財産100万円で「財団法人建設物価調査会」設立 |

| 31年 (1956) |

建設省などから無料の受託調査(資材価格及び労務費等)1,250件受託 | |

| 32年 (1957) |

「建設物価」の調査内容の解説および読者サービスを目的とした説明会スタート | |

| 財団法人となって初めての有料の調査業務を国鉄から受託 | ||

| 33年 (1958) |

9月 | 関東・関西版を地方版として、北海道・東北・中部・近畿・中国・九州の7版に分け、地方都市中心に編集 |

| 34年 (1959) |

9月 | 当会初の単行本「建設機械の運営管理と経費の算定資料」発刊 |

| 38年 (1963) |

10月 | 「建設物価」を全国版として統一 |

| 39年 (1964) |

5月 | 「建設工事標準歩掛」発刊 |

| 40年 (1965) |

10月 | 「会計検査資料」創刊。建設省より「土木請負工事諸経費の研究」受託 |

| 43年 (1968) |

4月 | 「物価速報」を「物価資料」に改題 |

| 44年 (1969) |

4月 | 受託調査業務の増大に対応するため、工事費、労務費、諸経費調査を専門とした特別調査課設置 |

| 45年 (1970) |

職員数200名突破 | |

| 公共事業労務費調査受託 | ||

| 46年 (1971) |

6月 | 「建設物価懇談会」初開催 |

| 49年 (1974) |

10月 | 「建設物価」通巻500号突破 |

| 52年 (1977) |

6月 | 「建設経済統計研究会」発足 |

| 58年 (1983) |

4月 | 「建設省土木工事積算基準」発刊 |

| 「建設省土木工事積算基準説明会」を全国47カ所で開催(参加人数約35,000人) | ||

| 59年 (1984) |

6月 | 「土木工事積算基準マニュアル」発刊 |

| 61年 (1986) |

4月 | 情報開発室を新設。「建設物価データベース」FD提供開始 |

| 63年 (1988) |

2月 | 「建築と設備 コスト情報」発刊 |

| 3年 (1991) |

4月 | 広告募集事業を建設物価メディア(株)に移管 |

| 6月 | 本部移転 | |

| 6年 (1994) |

職員数300名突破 | |

| 9年 (1997) |

4月 | 「土木コスト情報」発刊 |

| 13年 (2001) |

4月 | ポータルサイト「建設Navi」開設 |

| 4月 | 品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得 | |

| 15年 (2003) |

10月 | 「評価監視委員会」設置 |

| 16年 (2004) |

4月 | 「価格審査会」設置 |

| 17年 (2005) |

3月 | 「建設物価」通巻1000号突破 |

| 4月 | 「会内資格制度」(調査技術者、審査技術者)創設 | 6月 | 全建賞受賞(大阪事務所、中部支部) |

| 18年 (2006) |

3月 | 建設購買活動のマッチングサイト「建設購買Navi」開設 |

| 19年 (2007) |

4月 | 「Web建設物価」提供開始 | 19年 (2007) |

6月 | 全建賞受賞(東北支部) |

| 11月 | 建設コンサルタント登録 | |

| 20年 (2008) |

6月 | 全建賞受賞(中部支部) |

| 21年 (2009) |

4月 | 直販サイト「建設物価BookStore」を開設 |

| 22年 (2010) |

6月 | 全建賞受賞(北海道支部) |

| 24年 (2012) |

4月 | 一般財団法人へ移行 |

| 24年 (2012) |

6月 | 全建賞受賞(北海道支部、東北支部、北陸支部、四国支部) |

| 25年 (2013) |

4月 | 「維持改修調査推進室」設置 |

| 4月 | 「土木工事標準単価」公表開始 | |

| 5月 | まんがシリーズ第一弾「土木積算入門」発刊 | |

| 26年 (2014) |

6月 | 全建賞受賞(四国支部) |

| 27年 (2015) |

1月 | 東京ワークライフバランス認定企業に選定 |

| 6月 | 全建賞受賞(東北支部、沖縄支部) | |

| 6月 | 建設業で働く女性の活躍を支援するプロジェクト「チームひまわり」結成 | |

| 28年 (2016) |

6月 | 子育てサポート企業の「くるみん」認定取得 |

| 29年 (2017) |

3月 | 「建設機械施工技術検定問題集アプリ」提供開始 |

| 4月 | インターネット建物価格情報サービス「JBCI」提供開始 | |

| 30年 (2018) |

2月 | 健康優良企業「銀」認定 |

| 7月 | 中部地方整備局表彰を受賞 (平成29年度管内建設資材価格・設計労務単価調査業務) |

|

| 8月 | 土木関連のCAD部品データ提供サイト「i-部品Get」提供開始 |

| 元年 (2019) |

8月 | Web建設物価 「工事現場における熱中症対策に資する気象観測所Map」提供開始 |

| 11月 | 「チームひまわり」フリーペーパー大賞(優秀賞)受賞 | |

| 2年 (2020) |

2月 | 「未来を創る研究室」記事連載開始 |

| 6月 | 講習会・説明会のオンライン開催開始 | |

| 6月 | 「熱中症対策に資する現場管理費の補正額 算出サイト」 提供開始 | |

| 3年 (2021) |

3月 | 健康優良法人2021(ブライト500)認定取得 |

| 4月 | 建設業界の発展に寄与するための「研究助成公募」開始 | |

| 6月 | 令和2年度全建賞受賞(大阪事務所) | |

| 7月 | 「楽らくアプロ工事費算出システムシリーズ」提供開始 | |

| 4年 (2022) |

4月 | Web建設物価 「産廃経済比較機能」提供開始 |

| 5年 (2023) |

2月 | 子育てサポート企業「プラチナくるみん」認定取得 |

| 6年 (2024) |

7月 | 関東地方整備局表彰を受賞 (営繕積算用建設資材(建築・建築設備)(23)価格調査業務) |

| 11月 | 情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」(ISMS)認証取得 |