-フレア溶接工,H 型ボラード設置工,橋梁用水切り材設置工-

当会では、土木工事の積算で多くの方に利用してもらうことを目的に、2013年度から土木工事標準単価(以下「標準単価」)を本誌(土木コスト情報)に掲載しています。この度、新たに3 工種を本誌に掲載しましたので、「標準単価」の概要とあわせて紹介します。

⑴ 掲載工種の選定

「標準単価」として掲載している工種は、国土交通省の土木工事積算基準で制定されていない工種の中から、建設工事の受発注者などから掲載要望の多い工種を基に、当会が選定しています。

⑵ 掲載工種の主な推移

2013年度に鋼製排水溝設置工など5 工種を「標準単価」として初めて本誌に掲載しました。2016年度にかごマット設置工(多段積型)を国土交通省が土木工事積算基準で制定したため「標準単価」から掲載を削除(廃止)。2017年秋号で区画線工など3 工種を2018年春号で橋梁塗装工など3工種を土木工事市場単価から「標準単価」に移行。2025年春号(本号)で、フレア溶接工、H型ボラード設置工(耐衝撃性ボラード)、橋梁用水切り材設置工の3工種を新たに掲載し、現在、全28工種を掲載しています。(図表-1)

⑶ 「標準単価」の費用構成

「標準単価」は、諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)を含まない直接工事費(材料費、労務費、機械経費等)で構成しており、工種によっては材料費を含まない工種なども存在します。各工種の費用構成の詳細は、各工種の単価の構成を参照下さい。

⑷ 「標準単価」の算出

「標準単価」は、当会で施工歩掛を調査し、公表されている材料単価、労務単価、機械経費(機械損料、機械賃料)などを用いて積み上げて算出し、都道府県別に掲載しています。

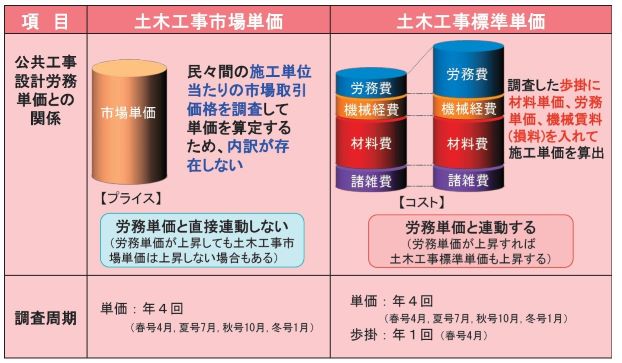

⑸ 市場単価との相違点

土木工事市場単価は元下取引など民々間の施工単位当たりの市場取引価格を調査しています。一方、「標準単価」は必要な費用(材料費、労務費、機械経費等)を積み上げて算出している点などが相違点として挙げられます。(図表-2)

新たに掲載した3 工種(フレア溶接工、H型ボラード設置工(耐衝撃性ボラード)、橋梁用水切り材設置工)について、工法の概要(用途、施工方法など)、「標準単価」での適用範囲などを紹介します。なお, 本稿で紹介している「標準単価」での適用範囲については一部を抜粋した内容となっています。

詳細につきましては、土木コスト情報の掲載内容をご確認ください。また、各工法の詳細については、当会発刊の「土木施工の実際と解説」に工法の概要や施工写真などを掲載して(改訂版として)発刊する予定です。合わせてご利用ください。

⑴ フレア溶接工

① 工法の概要

フレア溶接工とは、鉄筋同士や、鉄筋と鋼材をアーク溶接で接合する工法です。土木工事では、杭工事における杭頭補強工事や、耐震補強・高架橋工事などで使用される柱フープ筋、鋼管杭ひげ筋、床スラブ筋などの接合に用いられます。(写真-1)

② 「標準単価」での適用範囲など

「標準単価」では、半自動溶接機を用いた鉄筋継手のフレア溶接工事(V型溶接)および鉄筋と鋼板・鋼管・鋼矢板のフレア溶接工事(K型溶接)を対象とし、鉄筋径は、D13以上D38以下を、溶接姿勢は、下向き、横向き、立向きを対象としています。

また、フレア溶接工に含まれる費用(直接工事費)は、材料費(溶接ワイヤー、炭酸ガスなど)、労務費、機械経費(溶接機、発動発電機など)となっています。

異なる径の鉄筋を接合する場合、上向き姿勢で施工する場合、施工個所が50箇所未満の場合、 1箇所当たりの溶接長が鉄筋径の10倍以外の場合などは適用範囲外となります。詳細は、本誌「フレア溶接工」の適用範囲、よくあるお問い合わせでご確認ください。

⑵ H型ボラード設置工(耐衝撃性ボラード)

① 工法の概要

ボラードとは、道路法において、道路上の柵又は駒止めと定められており、一般的に「車止め」とも呼ばれ、N型ボラードとH型ボラードに分類されます。N型ボラードは、車両の侵入を防ぐための視覚的な目印として設置され、H型ボラードは、車両の衝突に対して高い耐久性を持ち、物理的に侵入を防ぐ目的で設置され、耐衝撃性ボラードとも呼ばれています。(写真-2)

H型ボラードは、主として交差点における横断歩道開口部及び隅切り部に設置し、車両の歩道への進入による第三者の人的被害を防ぐことを目的とした施設(車両用防護柵の一部の用途)で、路上部とその基礎となる路下部が一体となって機能する施設です。また、埋設形式により「土中式」と「コンクリート基礎式」の2 つに分類されます。※ 「防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧((公社)日本道路協会)」にて各種技術基準が定められていますのでご参照ください。 ② 「標準単価」での適用範囲など 「標準単価」では、H型ボラード(HB、HC)を対象としており、N型ボラードは対象としていません。

※ 「防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧((公社)日本道路協会)」にて各種技術基準が定められていますのでご参照ください。

② 「標準単価」での適用範囲など

「標準単価」では、H型ボラード(HB、HC)を対象としており、N型ボラードは対象としていません。N型ボラードの積算は、国土交通省土木工事積算基準「車止めポスト設置工」が適用されます。

H型ボラード設置工の規格は、土中式(単管)、土中式(二重管)、コンクリート基礎式(単管・二重管)の3規格としています。

H型ボラード設置工に含まれる費用(直接工事費)は、労務費、機械経費となっており、材料費(H型ボラード本体の材料費、基礎式の場合の基礎材など)は含まれていませんので、別途計上が必要です。なお、H型ボラードの本体材料費は、「建設物価」P246に複数の製品を掲載していますので、ご活用ください。

ビーム付きのH型ボラードを設置した場合、根巻きコンクリートを使用した場合、コンクリート連続基礎の場合などは適用範囲外となります。詳細は、本誌「H型ボラード設置工」の適用範囲、よくあるお問い合わせでご確認ください。

⑶ 橋梁用水切り材設置工

① 工法の概要

橋梁用水切り材は、橋の地覆や床版の下面・側面から桁や支承へ水が伝わるのを防ぐための材料です。耐久性や耐腐食性に優れたFRP などの樹脂素材やEPDM 系ゴム製の製品を使用した橋梁用水切り材を設置することで、高い密閉性を持つ水切り構造を実現し、橋の構造物への水の浸入を防ぎます。これにより、腐食や劣化を抑え、耐久性を向上させるとともに、長期的なメンテナンスコストの削減も期待できます。(写真-3)

橋梁用水切り材の設置方法は、「接着剤固定式」と「ボルト固定式」の2 つに分類されます。接着剤固定式は、下地を処理した後に接着剤を塗布して設置する方法で、ボルト固定式は、アンカーボルトの削孔・打込みやシール材の充填などの工程を経て設置します。

② 「標準単価」での適用範囲など

「標準単価」では、橋梁用床版の下面や側面に水切り材を設置する工事を対象としています。 橋梁用水切り材設置工の規格は、固定方法(接着剤固定式、ボルト固定式)、設置箇所(床版下面、床版側面)、作業車(使用無、高所作業車、橋梁点検車)で設定しています。

橋梁用水切り材設置工に含まれる費用(直接工事費)は、労務費、機械経費となっており、材料費(水切り材本体、接着剤、アンカーボルトなど)は含まれていませんので、別途計上が必要です。なお、水切り材の本体材料費は、「建設物価」P349に複数の製品を掲載していますので、ご活用ください。

1現場あたりの施工数量が20m未満の場合、鋼床版、合成床板に設置する場合、既設添架物が存在する場合などは適用範囲外となります。詳細は、本誌「橋梁用水切り材設置工」の適用範囲、よくあるお問い合わせでご確認ください。