建設業界の抱える人材不足や生産性向上といった課題を技術の力で解決するため、宮内さんは、鳥取大学在学中の2020年3月にONESTRUCTIONを創業。社名には建設をひとつにするという思いを込めた。卒業後は、自社の経営やBIM の可視化・分析ツールの開発をしながら、建設コンサルタント会社で橋梁設計、BIM/CIM・DX 推進業務を担うという二足のわらじを履く生活を3年続けた。宮内さんは「会社の人間関係も良好でしたし、上司は信頼して仕事を任せてくれました。両立は楽しかったですしBIM/CIM の現状や課題を知ることができました」と振り返る。

宮内さんは、学生時代にBIM による橋梁設計や機械施工の効率化などに取り組んできたが、社会に出てBIM/CIM を取り巻く状況に様々な気づきがあったという。「よく中高年層などベテラン世代はIT が苦手だといわれていますが、私と同世代でも、パソコンのショートカットキーさえ使えない人がいますし、新人研修ではパソコンの画面をスマホのようにタッチする人がいます。初期のAutoCAD を使ってきた熟練者の中には、ボタンを押す操作に変わり慣れない人もいるようです。

総じて世代を問わずIT スキルが低い人が多いと感じています」という。さらに「IT が苦手な人は無理に苦手なことを克服しようとせずに得意なことを伸ばした方がいい。むしろ、広い視野で将来を考え、答えのない課題を解決していくための革新性や独自性を備えた“尖った若手人材”を増やしていくことが重要です。それぞれが得意なスキルを生かして成長していけばいい」という。

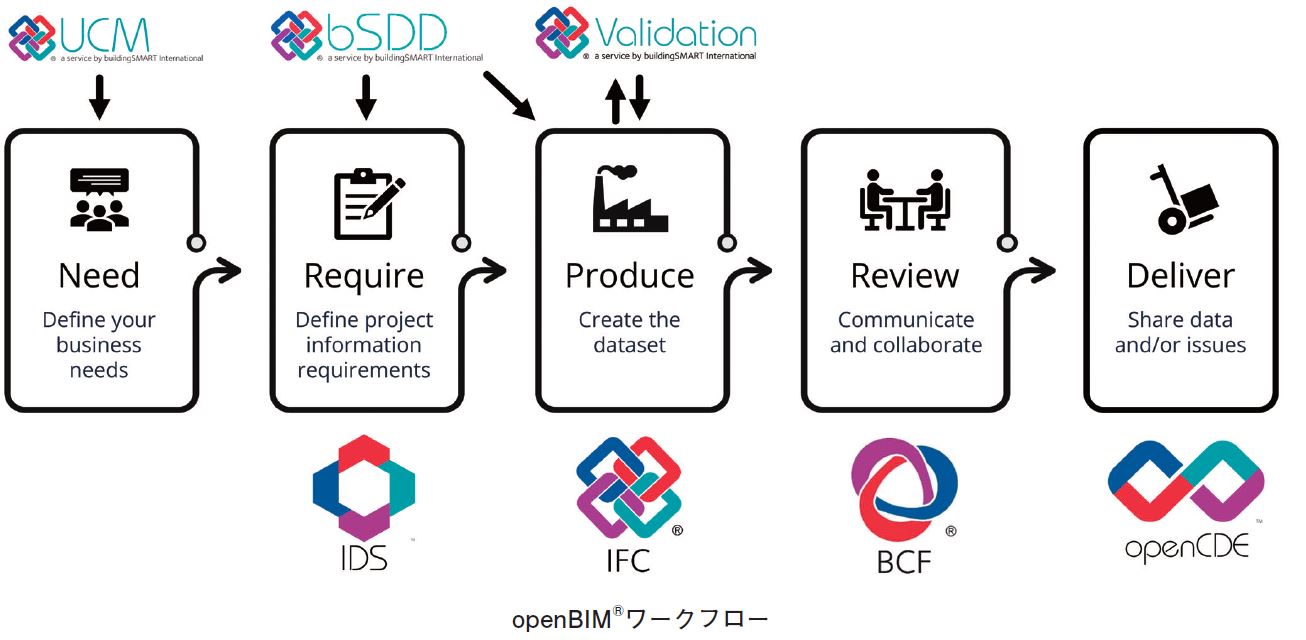

同社では、openBIM やBIM の国際規格ISOの考え方に沿った建築・土木・不動産業界のBIM/CIM に関するソリューションを提供している。改めて、おさらいすると、BIM(BuildingInformation Modelling)とは、コンピューター上に作成した3次元の形状情報(3D モデル)に加え、建物の属性情報(各部位の仕様・性能、居室等の名称・用途・仕上げ、コスト情報等)などを併せ持つ建物情報モデルを構築するシステムのこと。BIM/CIM の分野で、日本よりも10年以上進んでいるといわれている欧米では、プロジェクトごとにBIM マネジャーがいて、関係者間でデータが共有され、建設プロセスの最適化が図られている。そのためには、データのファイル形式をはじめ、さまざまなルールが必要になり、BIM の国際規格ISO 19650や建設分野の分類体系の国際規格ISO 12006がつくられている。またopenBIMを推進している国際組織bSI では、BIM データの国際標準規格であるIFC(Industry FoundationClasses)やBIM 推進に関連する標準化活動を国際標準化機構(ISO)、欧州標準化委員会(CEN)などと協調しながら推進している。ちなみにIFCとは、openBIM のデータ交換のために特定のソフトウェアに依存しないベンダーニュートラルなファイル形式のこと。

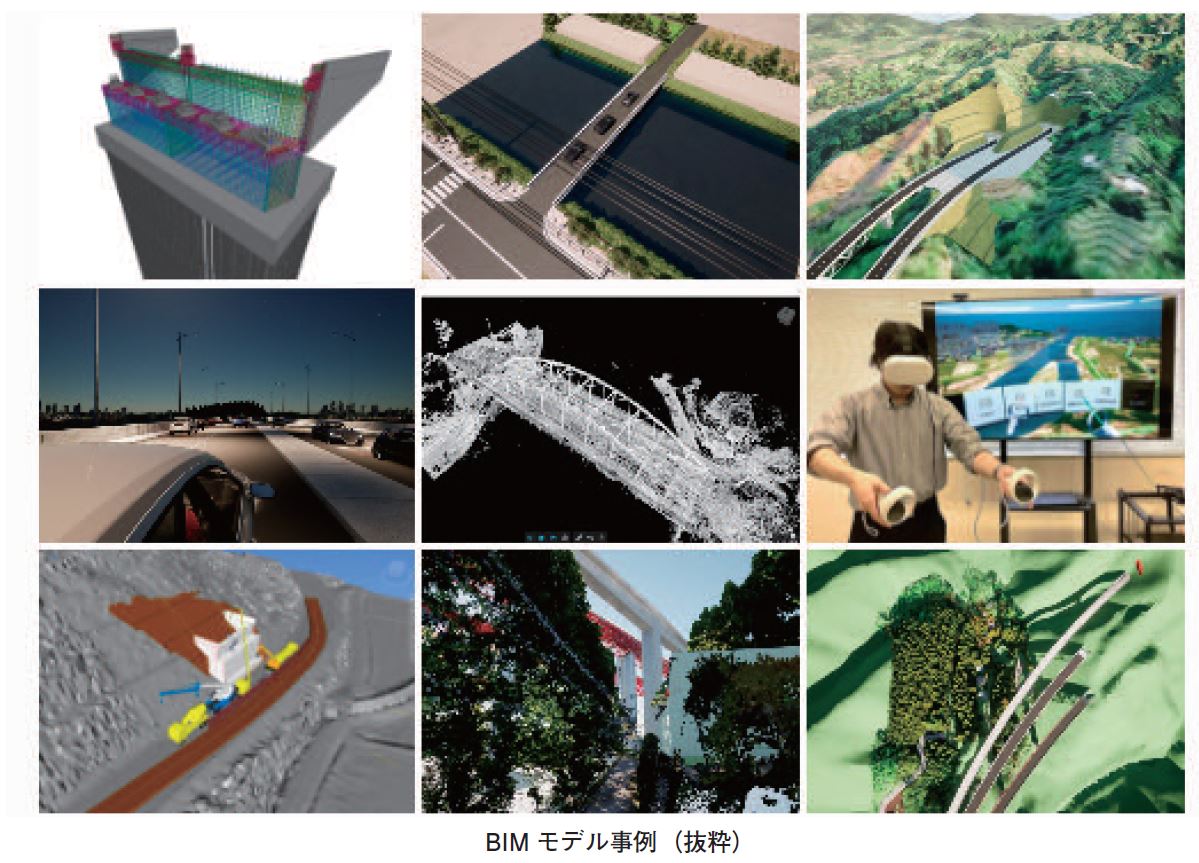

日本でもBIM/CIM は、建設分野の生産性向上や高度化を目的に導入され、2023年度からは国土交通省の直轄工事でBIM/CIM が原則適用となり、ここ数年で測量のデジタル化とともに設計や施工におけるBIM/CIM の活用が進んできている。しかし、各段階や業務においては効率化が図られているが、建設プロセス全体の最適化を図るまでには至っていない。

「欧州は、足並みを揃えてopenBIM に取り組んでいます。国際規格に業務を合わせ、業務を遂行、一方、日本では、国際規格のやり方は自社の業務に合わないと考え、あくまで自分たちの業務は変えずにそれに合わせてシステムやソフトウェアをカスタマイズしてしまう。その結果、部分最適しか図れないBIM のサイロ化(組織やシステムが独立して存在し、全体の連携が図れない状態)が起きています。それぞれが特定のソフトウェアを使い業務をクローズドな環境で行うことで生産性を上げても、建設業全体の最適化や生産性向上にはなりません。私たちが目指しているのは、特定のソフトウェアに依存しないopenBIM を進めていくことです」と宮内さんはいう。また「自分たちの業務の進め方を変えられない日本独自のやり方は非常に問題です。日本は人口が減少していき、これまでのように人の目と手を使った労働集約型の仕事のやり方だと立ち行かなくなります」と危機感を示す。

数年前はBIM/CIM を導入するメリットとして3D モデルによる完成イメージの共有をあげる人が多かったが、最近では、属性情報を活用した4D、5D 化、BIM/CIM のデータを関係者間でどう連携し、活用していくか、さらには維持管理で活用するためにはどのような属性情報が必要なのかといったことが課題になっている。宮内さんは「今の現場レベルでのデータ連携がうまく進まないのは、ユーザーのスキル不足とすべてのソフトウェアが完全にIFC に準拠しているとは限らないからです。BIM マネジャーのIT スキルも気になるところです。専門家や上司の言葉を鵜呑みにするのではなく、自分で判断できる力が必要」と指摘する。正しい見識を持つためにはどのようなことが必要なのだろうか。宮内さんは「まずは王道の国際規格の公式ドキュメントを見ることです。BIM のISO は日本語版もありますので、自分なりに噛み砕いて理解して自分の軸を持つことが大切です。英語に苦手意識を持つ方がいますが、Web の自動翻訳機能を使えば、右クリックするだけで日本語に変換できます」。

「今はBIM/CIM の普及に力を入れているので、間違った考えが一緒に広がっている部分があります。BIM/CIM の教育も、資格制度等を活かして体系立てて進めるべきだと感じています。教える人によって考え方が異なる場合があり、講師の育成なども今後の課題だといえます」と宮内さんは指摘する。

また日本独自のクローズドなBIM 環境では、自分たちのやり方に問題があってもそれに気づかない人が多いという。「熱意があり、強い思いで頑張っている技術者に伴走するのがグローバルな視点や豊富な知見をもったBIM コンサルタントの役割です」と宮内さん。

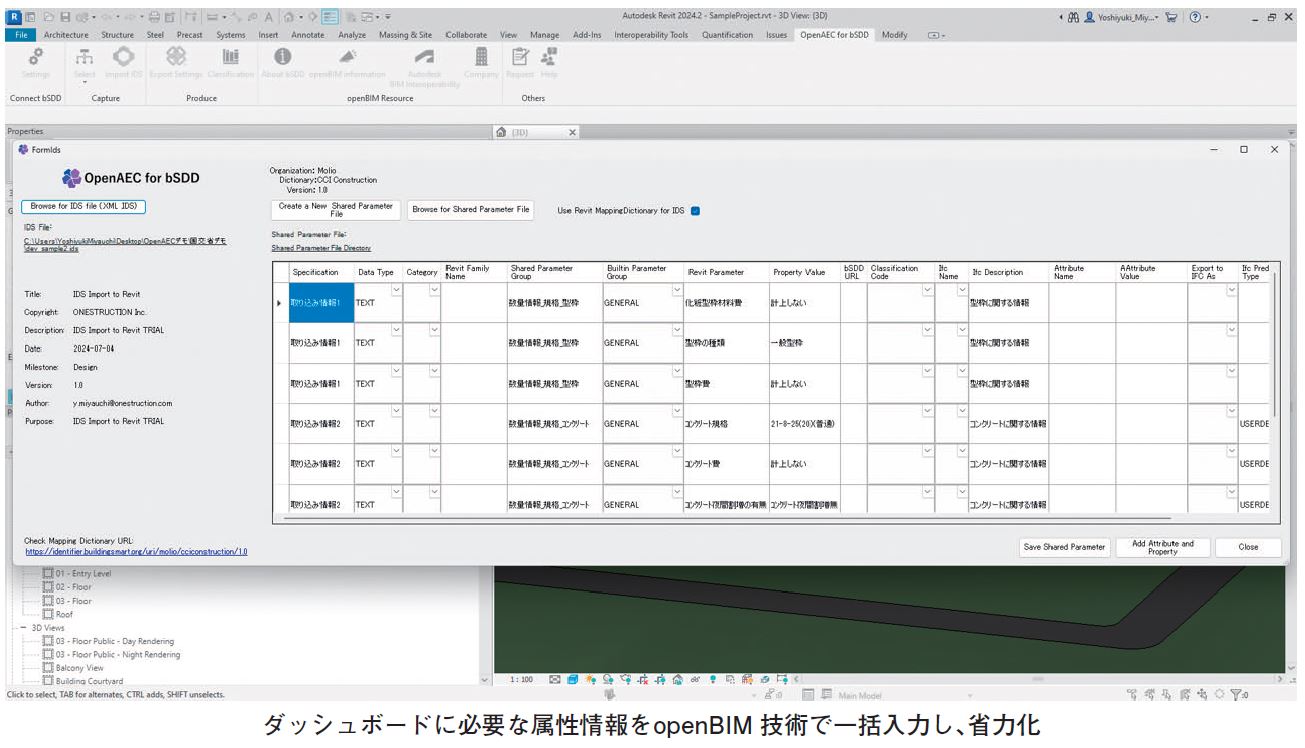

BIM の専用ソフトウェアはいろいろあるが、高額でしかも膨大なマニュアルを見ないと扱えない。同社が開発したopenBIM ソリューションパッケージ「OpenAEC」は、むずかしい技術標準を知らなくても、ソフトウェアの簡単な操作でopenBIM が実現できる。「OpenAEC を使ううちにopenBIM が身近になり、理解が深まることでopenBIM を語れる人が少しずつ増えていくと思っています」と宮内さん。

特徴のひとつにbSI が運営しているデータベース「bSDD(buildingSMART Data Dictionary:ビルディングスマートデータ ディクショナリ)」にアクセスできることがある。宮内さんは「bsDDは、ユーザーが適切な分類やプロパティ、許可される値を見つけられるようにするためのサービスです。一言でいえば、BIM のGoogle 翻訳みたいなものです。例えば、建築と設備の人では考え方や用語の定義が違いますが、情報を相互に変換・翻訳でき、Google 検索のように情報が検索できるサービスです」。

日本に先駆け、2024年2月に海外市場向けに「OpenAEC for bSDD」を先行リリースし、2カ月で30カ国を超える国でダウンロードされ、現在では40カ国で利用されている。特にドイツやフィンランドなど欧州での利用が多く、最近はアフリカや南米でも利用者が増えているという。

国内でも夏に「OpenAEC」をリリースし、設計会社や建設コンサルタント、ゼネコンの研究部門をはじめ、中小の建設会社などで活用されている。建築分野では、openBIM(IFC)による建築確認申請がスタートすることから、その対応策として中小建設会社の利用が増加しているという。BIM/CIM 導入には、ソフトウェアの購入や人材育成など多くの投資が必要になり、中小の企業にとってはハードルが高い。また中小企業では多くの場合、担当者はBIM/CIM 業務を兼務しているので、専門知識を勉強する時間を確保するのは難しく、ソフトウェア単体だけではなかなか使いこなせない。「OpenAEC」は一般的なパソコンで使え、BIM マネジャーがいない内勤のオペレーター1人だけのような組織でも正しいopenBIMが実現できる。

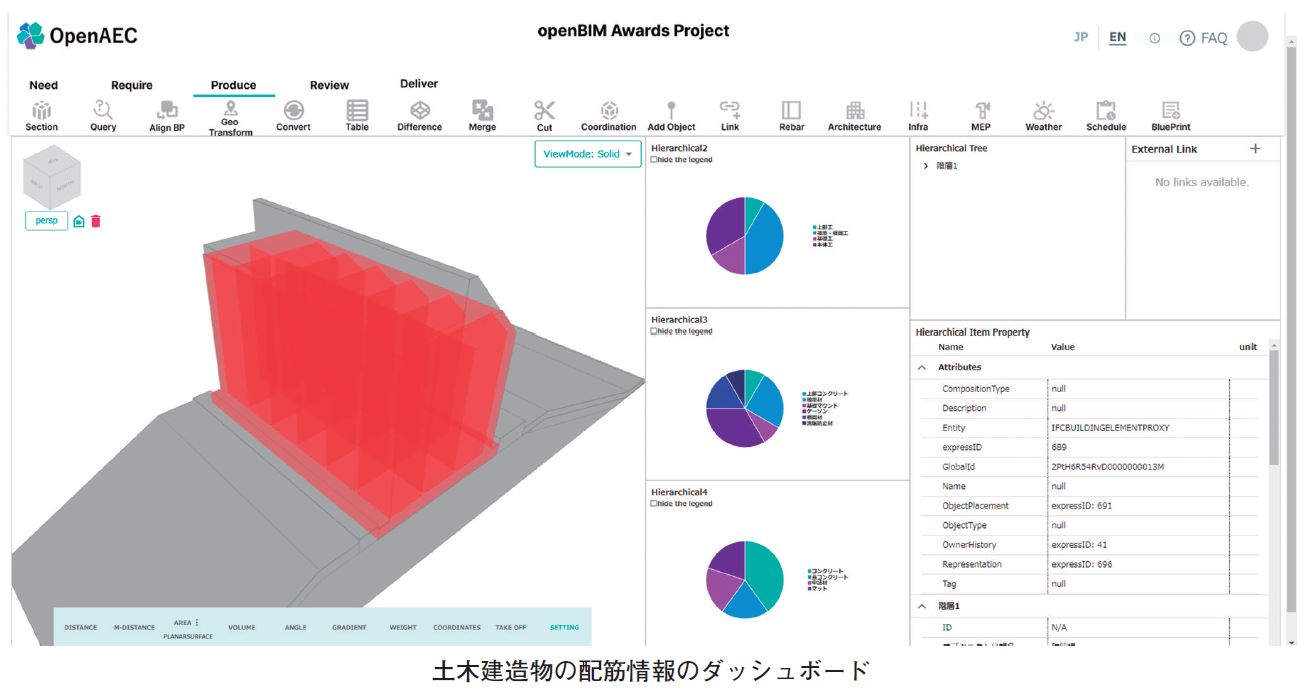

BIM/CIM の属性情報を現場で確認し、関係者で共有するためのツールとしてONESTRUCTIONが開発したのが、ダッシュボード(可視化ダッシュボード)。一時的な作業場、保管場所のイメージだ。BIM に入力する属性情報を利活用や業務改善につなげるため、データを可視化するシステムを考えた。宮内さんは「属性情報の利活用について、ISO の話をしても拒否反応を示されてしまうので、エクセルの表やグラフのように誰にでもわかりやすく可視化して共有できる仕組みを作ろうと考えました。誰にでも使いやすいBIM/CIMを目指していかないと普及しないし、結局は役に立たないものになってしまいます」。

国際規格に沿ってデータを分類・整理し、活用できる、また、土木建造物の配筋情報、設計業務管理などでの活用事例がある。様々な関係者で情報を共有できるツールとして、利用者や活用例が拡大している。「可視化ダッシュボードは私たちの原点でもあります」と宮内さんはいう。提供するサービスには、常に「そんなに知らなくてもわかってもらえる」という軸がある。

宮内さんはBIM に関するISO やbSI の認定資格を取得しており、BIM に関する高度な知識やプロジェクト経験をもつ専門家である。さらにはbSI の日本支部、buildingSMART Japan のIFC利用支援小委員会委員長を務めるなど、国際協調プロジェクトにも複数参画しており、openBIMに関連する技術標準へ様々な技術提供を行っている。

宮内さんの革新的なopenBIM の考えは、BIM/CIM に関心の高い人たちからも評価されている。openBIM の概念やIFC のような標準化されたファイル形式を使うべきだと理解していても、これらの情報は英語が中心なので、実際に導入となると日本語の情報があるソフトウェア会社の製品を使うことになる。そんな中で、ONESTRUCTIONが言語に関係なく技術を可視化したことが称賛されている。またソフトウェア会社が、openBIMに準拠しているといっても、すべてのソフトウェアがopenBIM のワークフローに沿っているわけではないという。その中で「OpenAEC」は、openBIM に準拠しており、ワークフローもbSIが提唱している通りの操作になっている。それが海外から評価されているという。

「openBIM を信条とした国内で唯一のスタートアップ企業であると自信を持っています。今後は、OpenAEC のグローバル拡大とともに、openBIMに関する国際協調をさらに進めていきます」と宮内さんは抱負を語る。国内においては、建築分野の確認申請、土木分野のopenBIM を用いた積算情報モデルをより盤石なものにしていきたいという。「OpenAEC を使っていただくことで、BIM/CIM の資格もいらないぐらいにしたいですね。CAD のように使うことが当たり前になることがBIM/CIM の目指すべき姿です」という。

建設プロジェクトの全体最適化を実現するためには、ISO に沿った標準化や国際規格であるIFCの活用を通じたopenBIM が重要になる。BIM は3D モデルを作るだけのものではなく、業務変革の大きなツールでもあり、さらなる普及と活用が望まれる。

<用語解説>

openBIM:buildingSMART International が提唱する「建築・土木業界におけるデジタルデータのアクセシビリティ、使いやすさ、管理、持続可能性を向上させることで、BIM の利点を拡張する」概念のこと。

bSDD:建設分野で使用されるデータに関する情報(意味、他のデータとの関係、プロパティ、使用法、形式など)一式まとめて辞書と呼ばれるデータベースの配布を容易にするためのWeb 検索サービス

IFC(Industry Foundation Classes):BIM データをユーザー・アプリケーション間での共有化と相互運用を可能にする標準ファイル形式