賃金労働者全てに適用される労働基準法は、1日8時間・週40時間の労働時間が原則であり(第32条)、毎週少なくとも1回の休日を設ける(第35条)等のルールがある。これを超える労働を時間外労働と呼ぶが、2019年4月からは月45時間・年360時間の上限が原則となり、特別の事情がある場合でも年720時間を超えることができない(第36条)。5年間の猶予を与えられていた建設業へのルール適用は2024年4 月からだった。「2024年問題」と呼び、この数年前から時短に向けて関係者が一丸となった取り組みがあった。

建設産業専門団体連合会(建専連)もそうした業界団体の一つである。今年の4月に公表した令和6年度版「働き方改革における週休二日制、専門工事業の適正な評価に関する調査結果」の中に「時間外労働の上限規制を遵守できているか?」との設問がある。報告書では、「余裕をもって遵守できている」は半数未満の44.3%の一方、「かなり努力して遵守できている」(46.6%)、「遵守するのは困難だと思う」(4.3%)が5割を超えた結果だった。そのことから、多くの専門工事企業は上限規制遵守に不安を覚えている、と分析している。

この専門工事業団体に限らず、例えば、工事種類や下請次数など、個々の建設企業が置かれた立場や事情によって、時短への取り組みや苦労の程度は相当に異なるのではないかと想像する。

この上限規制は罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)付きである(第107~120条)。厚生労働省労働基準局監督課が3月末に発表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和6年3月1日~令和7年2月28日公表分)」という47都道府県労働局の公表内容を集約したデータがある。全国直近1年間に送検(送致)された467件の概要が分かる。毎年だいたい同数程度の立件があるようだ。そのすべては法令違反の扱いとなったものだが、労働基準法令関係はどれほど含まれるのか?

違反法名別に数えると、最も多いのが労働安全衛生法関係の345件、続いて労働基準法65件、最低賃金法64件がほぼ同数だった(違反法令が重複するものあり)。企業・事業場名称だけでの判断となるが、全467件の中に“建設” を含むデータは28件あった。そのうち労働基準法違反は「就業規則を常時作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により周知していなかった(法第106条違反)」の1件のみで、「2024年問題」とは無関係だった。

労働基準法違反があった65件の内訳を見ると、労働時間に絡むもので法第32条が32件、36条が6件、35条が1件となっていた。企業名を見たら、建設業以外の業種と思われるものばかりではあった。しかし今後は、法の適用開始から1年を経た建設業もその対象に入ってくると覚悟すべきだろう。

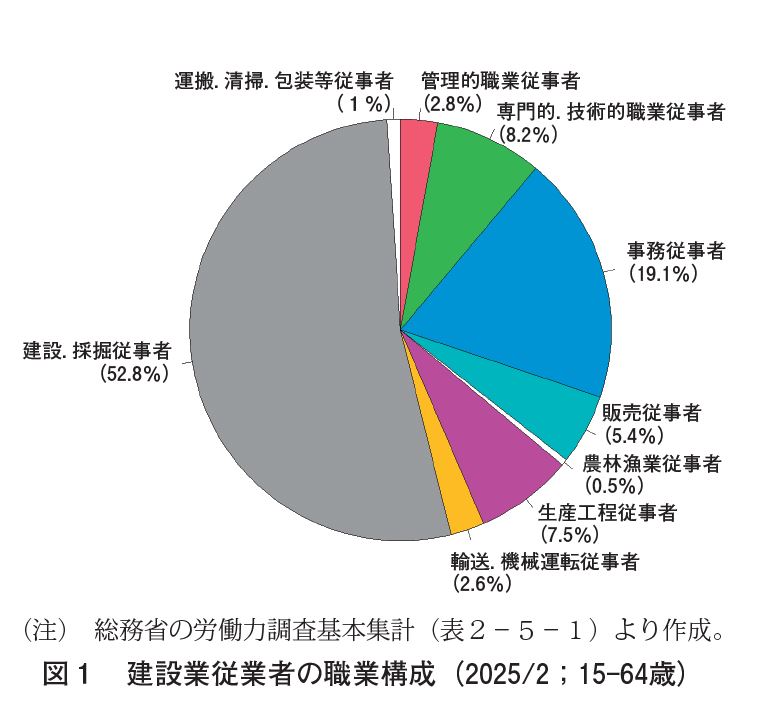

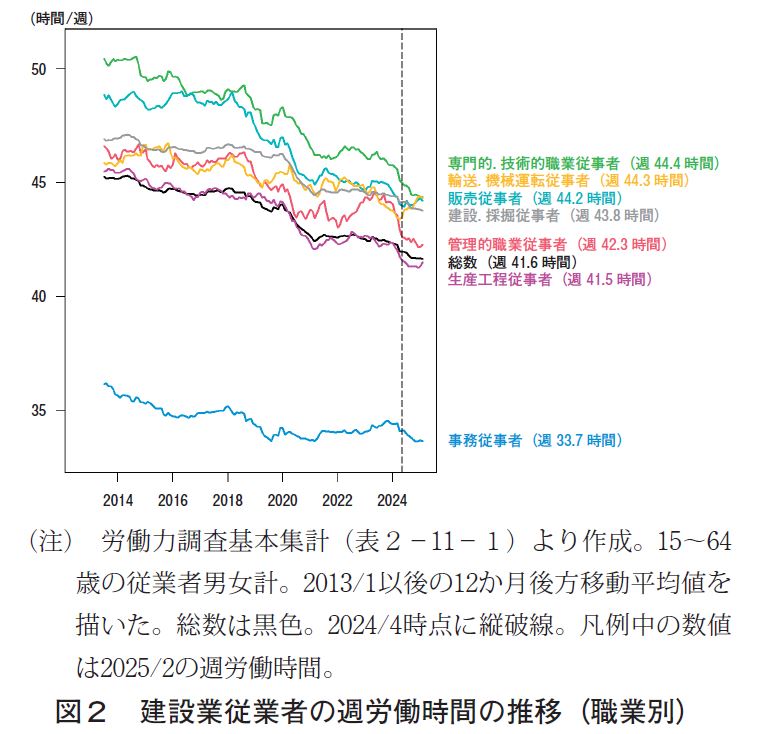

ところで、建設業の時短はどれほど進んだのか? 中長期の推移データを国の基幹統計である労働力調査から拾ってみる。他の年齢階層に比べ労働時間数が短いと考えられる65歳以上を除いた15歳~64歳の働き盛りの層で検討する。図1は最新時点の職業別人数比、そして、図2では主な職種別に週労働時間数の月次推移を描いた(図1で白抜きの少数職業を除く)。これは週単位の労働時間数であること、原数値をそのまま描くと暴れるため筆者が計算した移動平均値であることに留意する。

図2が示す通り、約12年の中長期で建設業各職業の時短は相当に進んだといえる。パート等の非正規雇用を多く含む関係で小さな値になると考えられる事務従事者を除き、法第32条が定める週40時間の数値は超えている。超えた部分は残業時間分だが、基本となる時間外労働年間上限360時間で考えると、週当たりでは40+8時間程度が実労働時間の上限値になるから、図2の値はどの職業もクリアできる水準にはどうやらなってきている。

時短は時代の流れであり、建設業への若手入職を促すのに必要な措置であることは疑いない。一方で、人手不足倒産に見舞われる中小建設企業は多いのも事実である。東京商工リサーチの調べでは2024年度の全国の倒産は10,144件、負債総額約2.37兆円あり、うち建設業は前年比9.3%増の1,943件(19.15%)、負債総額1,944億円(8.18%)を占める。全体で、求人難、人件費高騰、従業員退職等の「人手不足」を理由とするものが1.6倍に増えたという。事態は深刻である。とりわけ専門工事業は外国人労働だのみになりつつある。建設業の労働人口は技術職や事務職では2010年代半ば以降、維持乃至増える傾向にはあった。しかし、従業者の半数超を占める現場従事者の減少は歯止めが利かない。

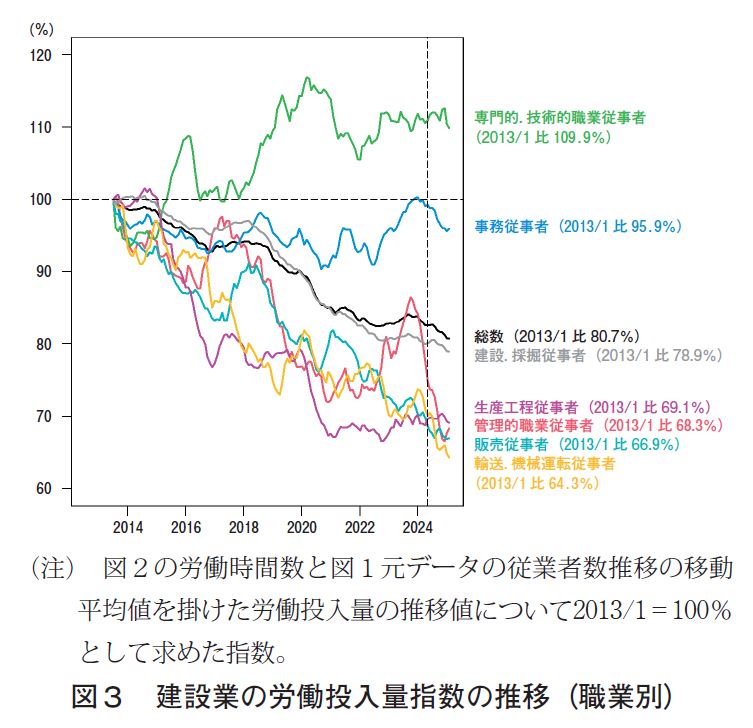

図3は職業別に、図2にある時短の影響と従業者数の増減を加味して、労働時間×従業者数で労働投入量を求め、グラフ始点の2013年1月を100%で計算した指数値の推移である。職業別でかなりの違いがある。建設業全体としては当時の80.7%の労働投入量となった。特に現場従業者の部分が全体を引っ張っている。労働生産性が劇的に向上した事実はないから、言い換えれば、建設業の生産能力はこの間に8割に減ったと考えられる。

建設総合統計のデータ分析(文献3)が明らかにしたように、毎月の出来高が頭打ちで、手持ち工事高が徐々に積み上がる状況にあるのは、こうした労働投入量の不足が原因と言える。資材費や人件費の増加に加え、労働供給の不足が、工事単価の上昇を招く原因の一つであることも押さえておきたい。

参考文献

1. 東京商工リサーチ「倒産月報2024年度」2025.4.8

2. 拙稿「建設業の2024年問題」本誌2023年11月

3. 拙稿「建設企業の労働生産性は上がったか」同2025年3月

おすすめ書籍・サービス