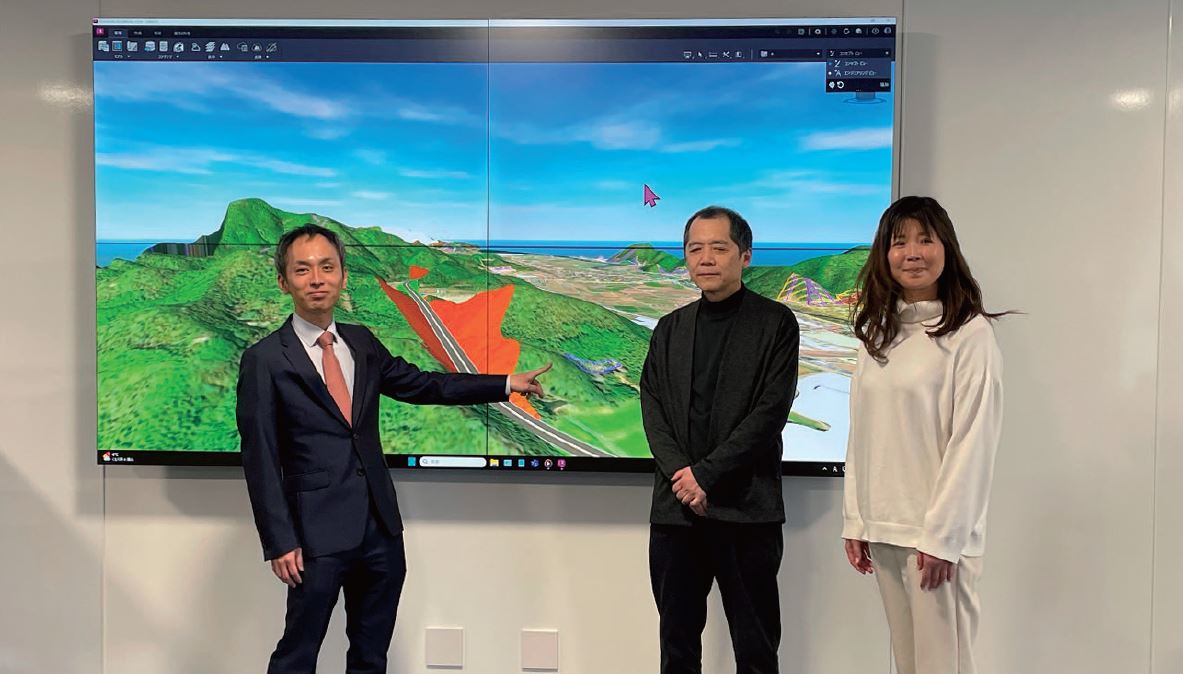

(左から)

国土交通省 中国地方整備局 中国技術事務所 事務所長 近藤 弘嗣さん

岡山大学学術研究院 環境生命自然科学領域 教授 西山 哲さん

岡山大学 環境生命自然科学研究科 博士後期課程在学中/天野産業株式会社 中原 浩実さん

国土交通省 中国地方整備局(以下、中国地方整備局)は、インフラDX の新たな技術拠点として2024 年12 月に中国インフラDX センターを開設した。i-Construction2.0 で掲げられた3つのオートメーション化に関連する最新のDX 技術を体験でき、さまざまな人が体験に訪れている。

中国地方整備局が中国技術事務所内に開設した中国インフラDX センターは、建設生産システムにおけるデジタル技術の体験や技術習得のための研修・講習会を行うDX 人材育成の場であり、新技術に関する情報の蓄積と広報などのDX 技術の拠点として、中国地方のインフラ分野の生産性向上と効率化、進化を支えている。

中国地方整備局は、2021年から整備局全体でインフラ分野のDX を推進し、「中国地方整備局インフラDX 推進計画」を策定し、毎年PDCAサイクルを回しながら政策をブラッシュアップしている。BIM/CIM 活用による生産性向上やi-Construction2.0の実現のためには、人材育成が重要になる。そこで官民のDX 人材を育成するため、中国インフラDX センターを開設した。2022年度から、中国技術事務所内の既存施設を改修してi-Con 研修ルーム、DX ルーム、実習フィールドを整備した。同時に研修カリキュラムや体験コンテンツの開発や機材の調達を行い、2023年7月18日から暫定運用が開始され、2024年12月18日から本格運用が始まった。

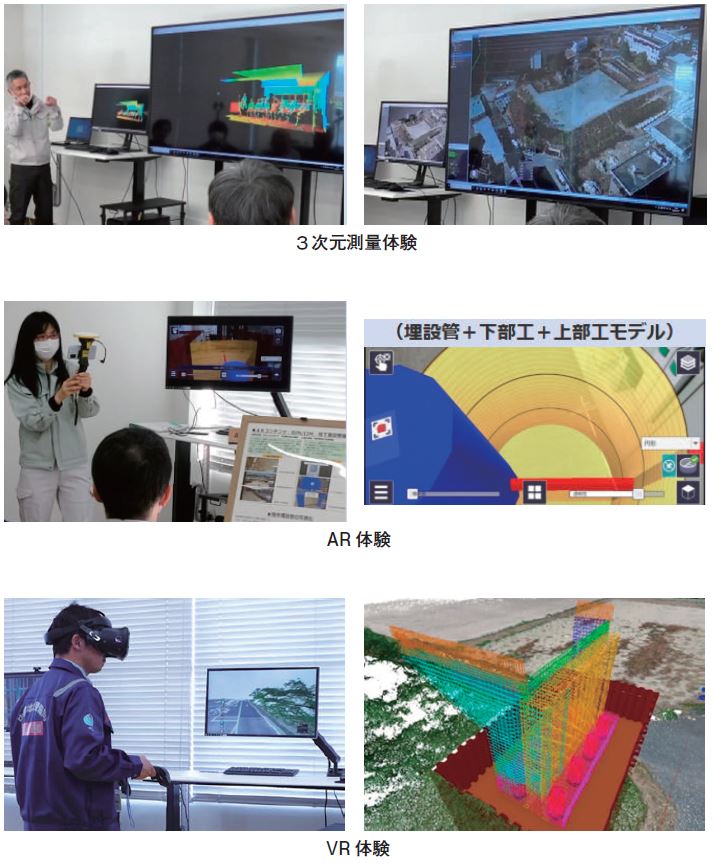

DX ルームには、さまざまな機器が並び、期待感が膨らむ。3次元測量、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)無人化施工、遠隔臨場の5つの体験メニューがあり、必要なものを組み合わせて体験できる。中国技術事務所の近藤弘嗣事務所長は「国土交通省が推進するi-Construction2.0の施工のオートメーション化、データ連携のオートメーション化、施工管理のオートメーション化という3つのオートメーション化を代表するDX 技術を、初めての方にも親しんでいただけるように体験メニューを充実させた」という。

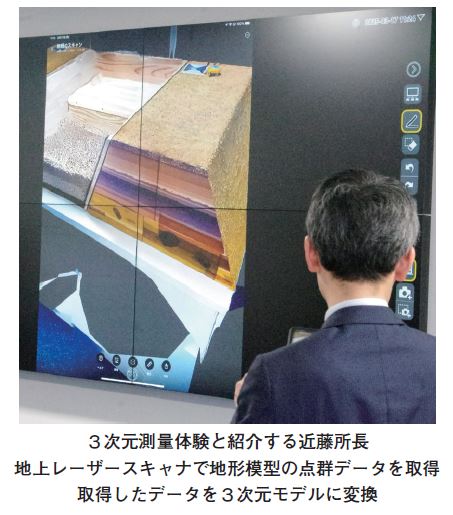

体験メニューを簡単に紹介すると、3次元測量体験では、地上型レーザースキャナー(TLS)を用いた計測およびデータ変換の実演を行う。3次元計測技術を用いた施工管理(出来高管理)の体験やUAV 写真点群測量の紹介を追加することも可能である。AR 体験では、3D モデルデータを現実に重ねた拡張現実をスマートフォン上に表示し、構造物や埋設管の位置を確認する。VR 体験では、VR ゴーグルと構造物の3D モデルデータを用いて、DX ルームにいながら橋梁施工現場にいるような疑似体験ができる。無人化施工体験では、全国初となるマシンコントロール(MC)とマシンガイダンス(MG)の機能を搭載したバックホウシミュレータを使い、ICT バックホウの遠隔操縦を見学・体験できる。このバックホウシミュレータは、VR システムオブザイヤー2024を受賞している。将来的には、実習フィールドで遠隔操作による構造物をつくる講習など、より進化させていく計画だ。遠隔臨場体験では、ウェアラブルカメラやWeb 会議システムを用いて、遠隔地(事務所内)から現場のコンクリート構造物の品質や配筋を確認できる。

事前予約が必要だが、興味のある人なら建設技術者でなくても最先端のインフラDX が体験できる。開所後の3か月で、建設会社、コンサルタント会社、学生など約200人が体験をした。年齢層も10代から60代以上までと幅広い。体験者へのアンケート調査では、99%の人が満足・やや満足したと回答している。近藤所長は「町内会の方や高校生も体験されています。体験メニューは、DX人材育成の入口であると同時に一般の方や高校生に建設業がかっこいい業界だと伝えることも目的のひとつ」だという。さらに近藤所長は「建設業が、希望が持てる、給与がよい、休暇が取れる、かっこいいの4K へと変わりつつあることを知ってもらい、建設業に対する意識を変えていきたい」と思いを語る。災害の増加やインフラの老朽化など建設業の重要性が増す一方で、担い手不足が深刻になっている。省人化の技術を推進して生産性向上や高度化を図るとともに、将来の担い手に先進的な技術や魅力を伝えていくことも重要な施策である。

体験メニューは基本的に中国技術事務所の職員が説明にあたる。「開所以来、職員の説明のレベルがどんどん上がっています。最初は、シナリオ通りでしたが、今では、自分が発注者として経験したことを踏まえて説明するなど改良されています」と近藤所長は笑顔を見せる。長年にわたり建設生産システムの効率化、情報化施工推進戦略などの政策を担当してきた近藤所長は最新のDX 技術にも精通しており、説明用のシナリオや職員向けチュートリアル動画の作成にも自ら携わった。

i-Con 研修ルームは、3次元設計ソフトが使用できる高性能パソコンを1人1台使ってBIM/CIM の基礎知識、ソフトの操作技術などを習得できる環境が整備されている。近藤所長は「自分で操作することで、3次元データの使いやすさや便利さを実感して欲しい」という。

2025年1月17日と24日の2回、経験者を対象にICT 施工講習会が開催され、民間企業の技術者約20人と中国技術事務所職員が受講した。この講習会は、中国技術事務所と岡山大学大学院が共同で実施した。講習プログラムの監修をした岡山大学学術研究院の西山哲教授は「まずは、地域のCクラス、Dクラス企業に3次元データやBIM/CIM の活用技術を根づかせたいという思いがありました」という。講習では、座学と2次元図面を3次元化する実習が行われた。講習会の運営を担当した中原浩実さんは、天野産業(岡山県)に所属しながら、社会人博士として岡山大学大学院で研究をしている。中原さんは「当社は地域のゼネコンですが、発注者指定型のBIM/CIM 活用工事を受注し、若手社員が中心に熱心に取り組んでいます。でも日常の業務に追われ勉強の時間が取れないことが課題です。他社も同様ではないでしょうか」と受注者側の現状を語る。さらに中原さんは「講習会で勉強する人が増えれば、もっとBIM/CIM が普及すると思います。地域のゼネコンがレベルアップすることで建設業全体の生産性向上につながります」と前向きだ。

受講者の中には、施工のことを学びたいというコンサルタントや自社の内製化を進めるために基礎を学びたいという人、社員数人の建設会社の社長もいた。講習後のアンケート調査では、8割以上の受講者が講習の内容やレベルが適切だったと回答している。また「取り組む前は難しいと思っていたが、やってみたら便利で面白い」「3次元データを使う意味が実感できた」「意見交換できたことがよかった」「社内に普及させていきたい」という感想が寄せられた。

一方で中原さんは「やる気のある人が個人で3次元やBIM/CIM を勉強することも大事ですが、組織全体で取り組んでいくための仕組みが必要」だと指摘する。西山教授も「中国地方整備局管内では、比較的ICT 施工を経験している会社が多いが、会社をあげて人材育成に取り組んでいるところはそれほど多くはない。経営者も必要性を感じてはいるが、何から手をつければいいのかわからないという方も多い」という。

中国地方整備局では、地域の8つの大学と包括協定を締結しており、中国インフラDX センター開設にあたり、岡山大学大学院と人材育成のプログラム開発や講習会の運営で連携することになった。西山教授は「次の建設業を担う人材を育てることは大学の大きな役割です。人材育成には、学生を教育して技術者として社会に送り出すことと社会人の再教育を行うリカレント教育の2つがある」という。人材教育の専門機関である大学と最新の技術や装備を備えた中国インフラDX センターが連携することで大きな効果が期待できる。西山教授は「大学が人材育成のプログラムに参画しているのは、おそらく全国でも中国インフラDX センターだけだと思います。これを機会にリカレント教育を根づかせたいですね」と抱負を語る。中国地方整備局の職員が大学の授業で現場のDX を紹介するなど人材育成の相互連携も進んでいる。

西山教授は「未経験の人でも約半年の研修で3次元データを作成しています。BIM/CIM や3次元データ活用に積極的に取り組む会社の離職率は低い」と示唆する。また「ダイバーシティやワークライフバランスの実現も大きなテーマであり、建設業で女性が活躍するためには3次元データやBIM/CIM の活用が必要だ」と強調する。中原さんは「初心者でも2次元図面を3次元化することが可能なソフトもあります。取り合いの部分など現場を見ないとわからないことは、後から勉強することもできます」。近藤所長からは、無人化施工の実例として、オフィスにいる女性職員が、産廃処理を扱う現場の重機を遠隔操作している中国地方の建設会社の話が紹介された。「働き方の幅が広がり、現場に出るのが難しい方でも活躍できるように建設業が変わってきています」と近藤所長。

西山教授は「まだ3次元が普及してない工程が維持管理です。施工から維持管理につなげていくためには産官学の連携が不可欠です。中国インフラDX センターがその中心になって欲しい」と期待する。大学でもインフラの維持管理に3次元を使う研究を始めており、専門課程では航空レーザーの3次元点群処理を教えているという。ドローン測量や航空レーザー測量は、河川管理や砂防分野で活用されている。西山教授は「今後は、3次元起工測量とインフラ維持管理での3次元データの活用についてのプログラムが必要だと考えています。それを早急に進めて講習を立ち上げ、根付かせていくことがこれからの計画です」という。さらに「地域の建設業が発展していくための教育の場として、中国インフラDX センターが駆け込み寺のような存在になってくれたらいい」と西山教授はいう。

近藤所長は「3次元データを活用することで時空間的にデータの網羅性が担保されます。点で測っていた計測値が面になり、高さや位置情報も同時に得られ、不具合など、今までわからなかったこともわかるようになり、維持管理の高度化につながります。課題はありますが、位置の参照情報として3次元設計データは重要だと思います。公物管理者として維持管理での使い方を整理した上で、ユースケースをしっかりつくり、教育の場で展開していくことが必要だと考えています」。

最後に中国インフラDX センターの今後ついてうかがった。近藤所長は「研修については、中国技術事務所は、これまでも自治体を含めた発注機関の職員向けにBIM/CIM やi-Construction の研修をしていますが、2025年度からは、中国インフラDX センターでも受注者向けの研修メニューを充実させていきます」。また岡山大学と共同で行ったICT 施工講習会の成果を生かして2025年度中には、技術者向けに階層別の研修を一部整備していく計画だという。

さらに近藤所長は「少し先の話をすると、技術はすぐに陳腐化します。技術の進捗に合わせて体験メニューの資機材を入れ替えていく必要があり、更新にあたっては民間企業との連携を考えていきたいと思っています。本館1階では公募による民間企業の新技術(NETIS)を紹介するビデオを流していますが、同様にDX 体験についても民間企業に資機材の提供を公募し、新しい技術がインフラDX センターを通じていろんな方に紹介できるような仕組みをつくることができれば、技術の進歩についていけると思っています。そのためには、民間企業が協力しようと思えるようなPR 効果が必要ですので、常に見学者や体験者であふれる場であり続けることを目指しています。それをしつつ、新しい技術に入れ替わり、説明する内容も更新されていくようなインフラDX センターの将来像を考えています。ご協力いただく企業にとっても、体験や受講される方にとっても新しい価値を提供できます」。