建設分野の脱炭素は「難しそう」で止まっていませんか?

本記事では、製品の環境情報を“見える化”する EPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言) にフォーカスしたインタビューを紹介します。

EPDリストを公開・運営する立場の一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO) 伊藤 聖子さんに『そもそもEPDってなに?』『なぜ必要なの?』『どう使うの?』など、ゼロからわかるように解説していただきました。身近な例えを通して、EPDがぐっとあなたの身近に感じられるかも。

※SuMPO EPDの取得製品のうち、建築・建設資材に関する品目は「建設物価」や「特設HP」にも掲載しています。

【略歴】

2012.5 (一社)産業環境管理協会 CFP/エコリーフ環境ラベル(現EPD)プログラム事務局

2019.10 組織分割により(一社)サステナブル経営推進機構へ転籍

2020.4 コンサルティング事業部

2023.4 経営企画部 経営企画室長

2024.4 現職

TODAY’s TOPICS

————まずは定義から教えてください。

伊藤さん(以下、敬称略):

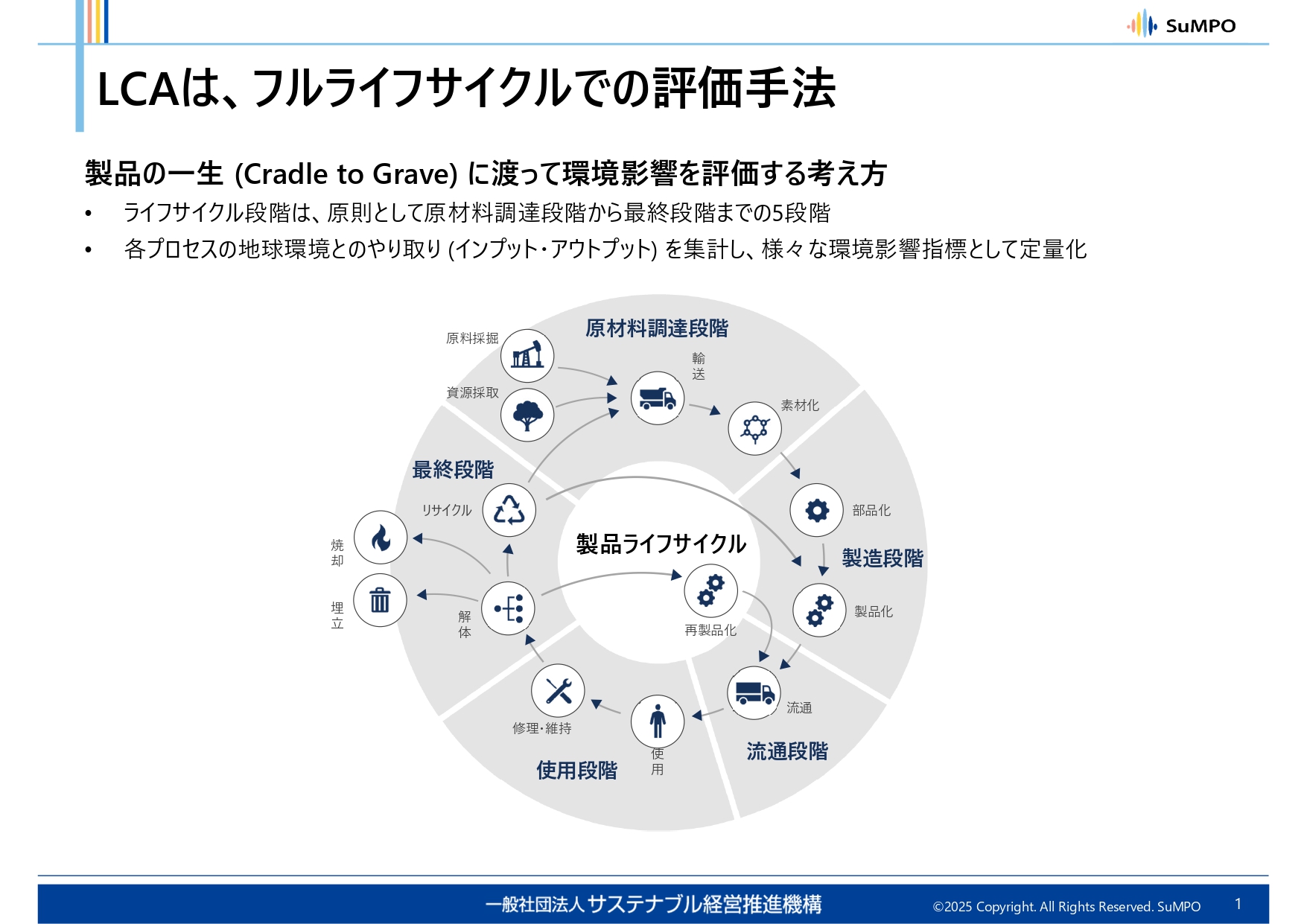

EPDとは製品のライフサイクル全体(資源→製造→輸送→使用→リサイクル)の環境影響を、同じ物差し(ISO/PCR)でまとめ、第三者が検証して公開した“成績表”です。

CO₂だけでなく、資源消費や大気・水への影響など多領域をまとめて、評価するのがポイントになります。

一見難しそうに見えますが、実際にやることはデータベースに基づく計算です。

実はCO₂の算定をしている会社なら、EPDまでの道のりは8割がた進んでいるイメージなんですよ。

EPDは、製品のライフサイクル全体(資源採取、原料生産、製品生産、流通・消費、廃棄・リサイクル)における環境負荷を定量的に評価する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」という手法を用いています。

その評価結果を国際規格(ISO14025)に準拠した形で、第三者検証を受けた上で公開する仕組みです。

————ではSuMPOのEPDはどういう位置づけですか?

伊藤:

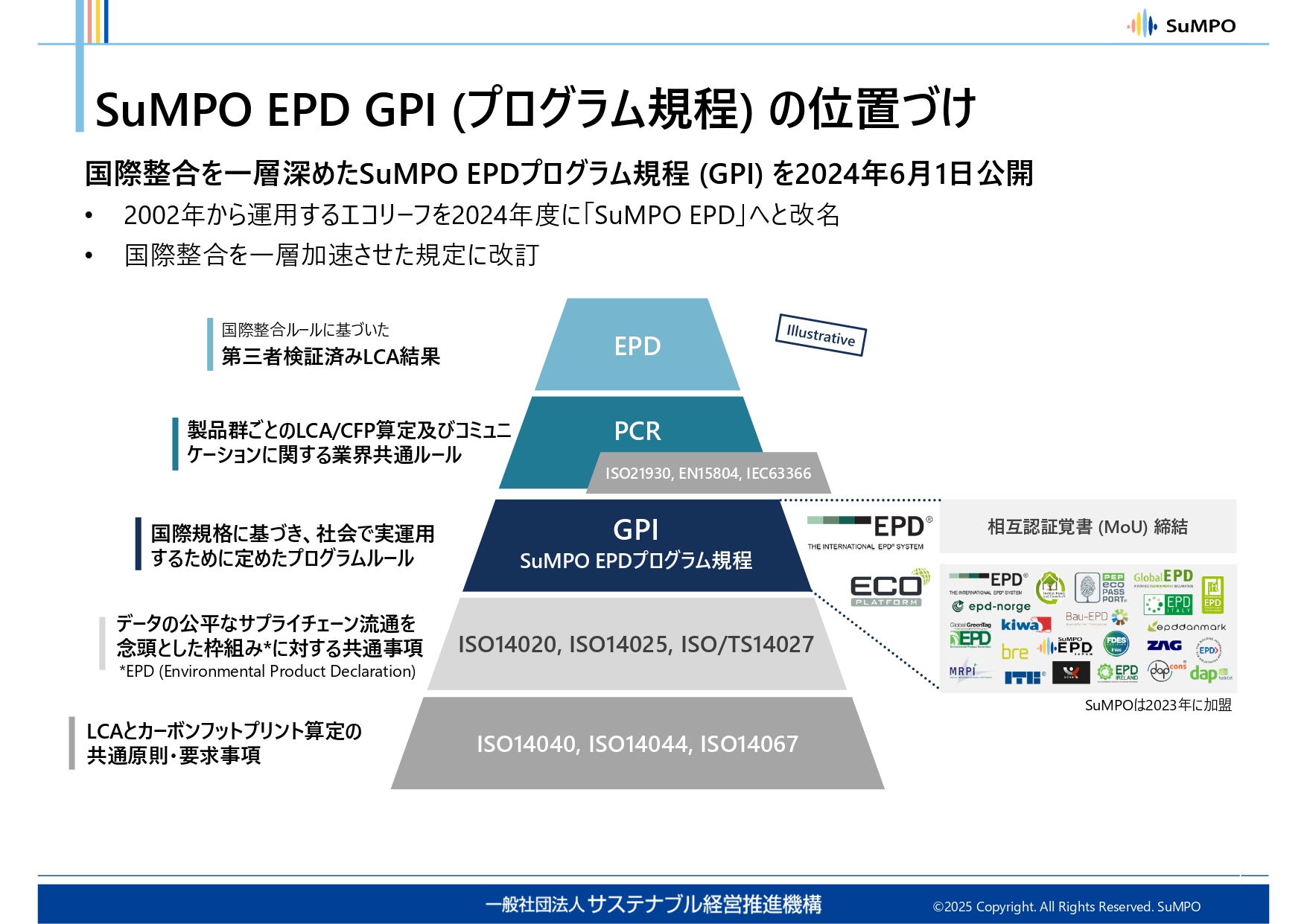

SuMPO EPDは、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営する、国際規格ISO14025に準拠したEPDプログラムです。

国際整合を高め、海外にも伝わりやすくするため 2024年4月に名称を「SuMPO EPD」に刷新し、EPDの検索・公開を続けています。

SuMPOは、2002年に「エコリーフ環境ラベル」としてスタートして以来、20年以上の実績があります。

————最近特に、EPDについてよく耳にする気がします。

どういう理由があるとおもいますか?

伊藤:

発注・設計・調達で“数字を根拠に選ぶ”動きが加速しているからです。

EPDはいわば “現状把握の健康診断” 。

CO2はみなさんが一番気にする指標、体重のようなものでしょうか。

まず測って現状を知ることで、目標をたてて選択したり、改善したりするサイクルを回すことが出来ます。

なので製品のCO₂排出量だけでなく、環境への影響全体を把握し、削減するために必要な第一歩は「現状を知る」ことなんです。

EPDは、現状を知るために必要な具体的な数値情報を提供します。

体重を減らそうとダイエットすると、血糖値やコレステロールなどにも影響がありますよね。

環境負荷も、様々な指標が連動しています。

また、痩せるために食べなければいい、と食事を抜いたりすると、

かえって健康を損ねる場合もあると思います。

そもそもダイエットの本来の目的は健康な体を作ること。

食事量だけでなく、何を食べるかや運動などの生活習慣の改善も重要です。

製品の場合でも同じです。

製品の品質を維持・向上させながら、様々な環境負荷をどう下げていくか。

それを考えるための現状把握がEPDの数値だと思ってください。

————CFP(カーボンフットプリント)という言葉もよく耳にしますが、CFPと混同されがちではないですか?

伊藤:

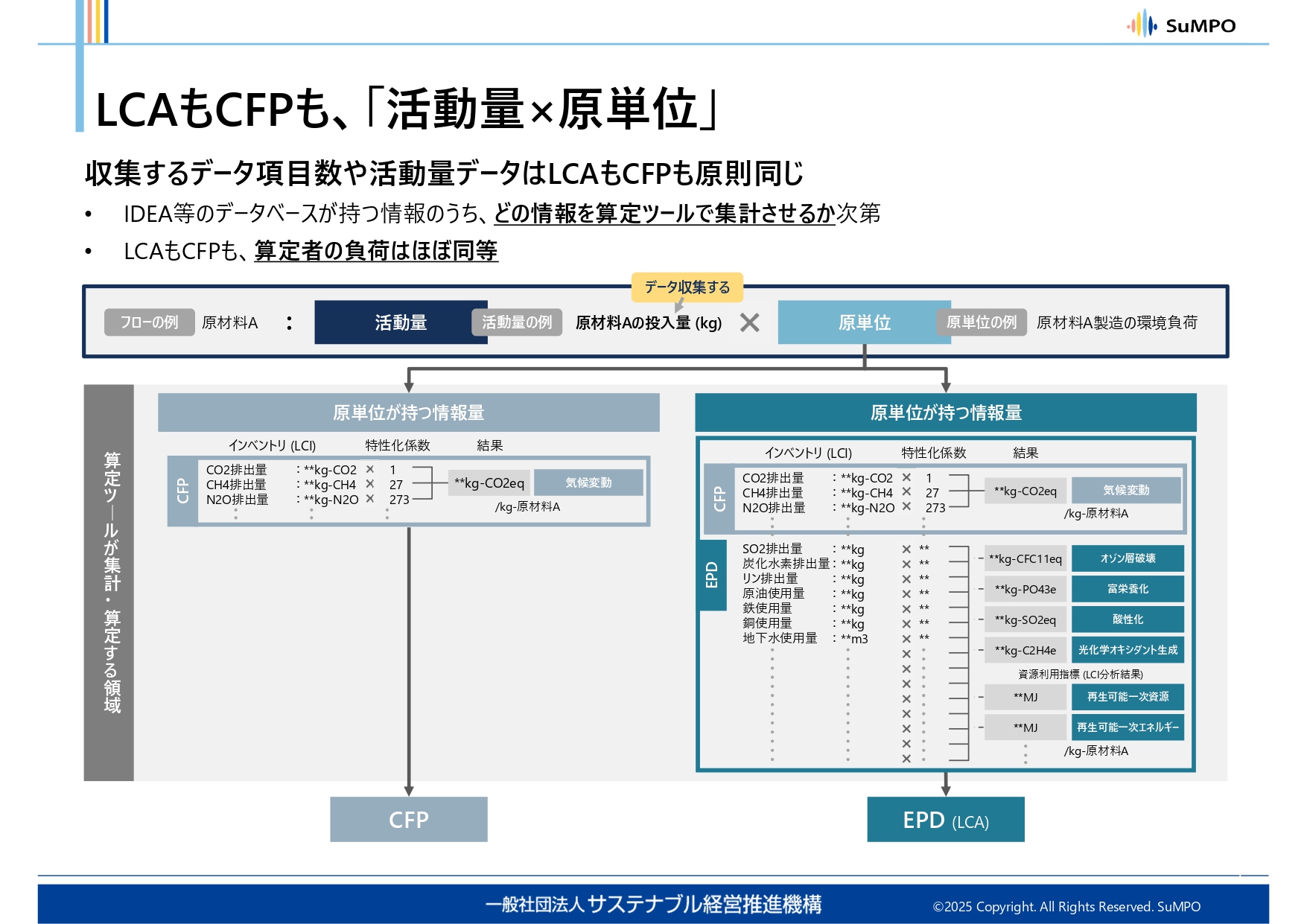

カーボンフットプリント(CFP)は製品のライフサイクル全体のCO₂排出量に特化した評価ですが、EPDはCO₂排出量+複数の環境影響を総合的に評価します。

CFP=「製品がどれだけのCO₂を排出しているか」という炭素の足跡

⇔EPD=「CO₂排出量、酸性化、富栄養化、オゾン層破壊など、多数の環境影響項目」を評価

評価項目数が違う、というところが大きなポイントです。

————EPDのほうが評価項目が多い分、算出が大変そうなイメージがあります。

伊藤:

実はEPDの算出方法の基礎はCFPと同じで、実は多くの方が同じデータベースを使用しています 。

計算自体はソフトウェアが行うため、算定の作業負荷はCFPと大きく変わりません。

CFPが単一の環境影響を扱うのに対し、

EPDは多くの項目を扱うため、より包括的な評価と言えます。

—–CFPをやっていればEPDは遠くないということですか?

伊藤:

その通りです。CFP経験があればEPDは“あと一歩”なんです。

————いろいろとお話を伺う前は「EPDは難しい」というイメージが正直ありました。

実際難しそうと言われることはありますか?

伊藤:

EPDの取得には、ISO14025に準拠した算定と検証が必要となるため、他の環境ラベルに比べてハードルが高いというイメージが先行しているのかもしれません。

しかし、すでにISO14001(環境マネジメントシステム)を導入している企業であれば、既存のデータを活用できる部分も多く、カーボンフットプリントが算定できていれば、EPDは8割がた完成している状態だと言われています。

ただ実は…

難しいのは算定そのものより“社内データの整理”だったりします。

エネルギー・原材料・輸送などの年間実績が揃っていれば、

実際の算定作業自体は四則計算がメインであり、難易度はイメージよりは高くありません。

このため、現在は単純に製品の数値の低さを競うよりも、

環境情報をきちんと管理し、公開できる体制がある企業かどうかが評価される傾向にありますね。

————なるほど。算定に必要な“データの整理”が実はネックだったりするんですね。

ではデータを整理するという大きなハードルを超え、EPDを取得することの具体的メリットはなんだとおもいますか?

伊藤:

EPDの取得は、環境負荷削減への企業の真摯な姿勢を示す強力な証明となり、企業の競争力向上にもつながります。

主なメリットとしては、次のような点が挙げられます。

・環境負荷の「見える化」

製品のライフサイクル全体の環境影響を定量的に把握できます。

・透明性の確保:

第三者検証を経たデータを公開することで、顧客や取引先からの信頼を得られます。

・競争力の向上

環境配慮型の製品として差別化を図り、グリーン購入などにおける優位性を確立できます。

・将来戦略への貢献

EPDデータからは、資源利用状況や危険物質の使用状況なども分析でき、

企業の将来的な環境戦略や改善活動に役立てられます。

・法規制への対応

改正品確法やグリーン購入法といった、環境配慮を求める動きへの対応が可能になります。

————建設業界では、EPDは具体的にどのように活用されるのでしょうか?

伊藤:

EPDは、より環境負荷の低い資材や工法を選択するための判断材料になります。

例えば、建築物や土木構造物の設計段階で、複数の資材や工法のEPDデータを比較検討することで、環境負荷の低い組み合わせを選ぶことが可能になります。

これは、従来の省エネ努力だけでは難しかった、大幅なCO₂削減を実現する可能性を秘めています。

発注者側は、EPDを通じて開示された情報を基に、環境性能の高い製品を優先的に調達できるようになります。

また、供給者側は、自社製品の環境性能を客観的に示すことで、市場における競争優位性を確立できます。

EPDは、単なる数値比較だけでなく、総合的な環境効果を考慮した選択を促し、技術革新を促すきっかけにもなるでしょう。

————EPDの普及状況や、今後の展望について教えてください。

国によっては、政府調達に関して、EPDの取得が義務となっている建材もあるんですよ。

私たちSuMPOは、事業者が環境への取り組みが世の中から求められていることを実感できる仕組みを提供し、将来的にはEPDを取得していない製品が珍しくなる状況を目指しています。

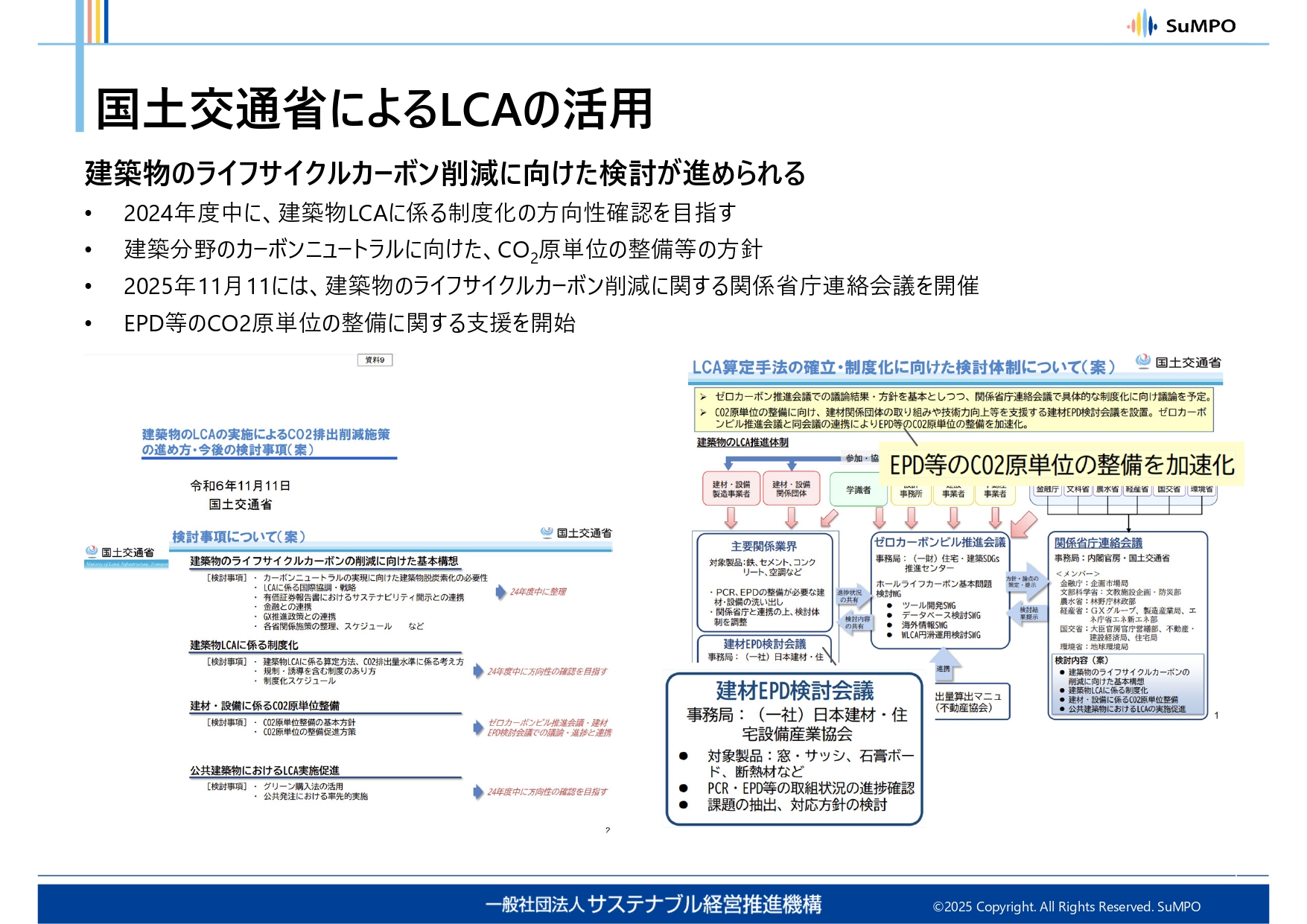

————法律改正2024年6月に施行された改正品確法では、公共工事において「脱炭素化への寄与の程度」を考慮することが発注者の責務として盛り込まれました。設計・調達の意思決定に直結する政策も動いていますね。

伊藤:

現在、SuMPO EPDで公開されている製品は約2,000件に上り、

最近は、建設資材と電子電気機器分野の取得が増えてきました。

特に鉄鋼製品は、企業の積極的な取り組みにより20社以上が製品の環境情報を公開しています。

また低炭素コンクリートも複数掲載されていますが、これは東京都の公共工事の評価対象になったことも影響しています。

————徐々に動きが活発化しているようにもみえますが、一方でまだ発注者も受注者もCO₂排出量をどう算定すればよいのか悩んでいるように感じます。

伊藤:

おっしゃるとおりです。

このような背景から、建設資機材メーカーが自社製品のCO₂排出量などの情報を開示しLCA算定に活用できる仕組みが必要とされており、EPDがその役割を担うことが期待されています。

「建設物価」への掲載で、建設業界の幅広い関係者にSuMPO EPDの存在と重要性を周知し、より多くの事業者がEPDの取得を検討するきっかけとなり、業界全体の脱炭素化に向けた取り組みが加速することを期待しています。

————企業がCO2をはじめとした環境負荷削減に取り組む上で必要なことなど、ぜひ読者にメッセージをお願いします。

伊藤:

まずは「現状を知る」ことからはじめましょう。

つまり製品やサービスの環境負荷を「測定する」ことから始めることが重要です。

カーボンニュートラルやサステナブルの実現の第一歩も、ダイエット時の体重測定と同じです。

現状把握ができていなければ、具体的な目標設定も、効果的な改善策も立てられません。

EPDの取得は、その現状を科学的根拠に基づいて明確にし、外部に公開する第一歩となります。

EPDを取得し、データを公開すれば、そこから改善活動を展開していくことができます。

また、CO₂排出量だけでなく、資源問題も含めた総合的な環境配慮が今後ますます重要になってきます。

このような時勢の中でEPDの活用を通じて、さらなる建設業界の発展が期待されています。

環境負荷削減は一朝一夕で達成できるものではありませんが、まずは、一歩踏み出し、現状を把握し、継続的に改善していくことが、持続可能な社会の実現につながると信じています。

伊藤部長はとても朗らかなお人柄で明るい雰囲気で、素人の質問にも真摯にご回答いただきました。

特にダイエットのたとえ話がわかりやすく、難しそうというイメージが今回のインタビューで変わりました。

「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」の「カーボンニュートラルに向けたリーディング施策」でも2027年度から成績評定でのプラス評価が予定されています。

今後より一層SuMPO EPDをはじめとした環境情報はますます重要になってくるなかで、まず「現状を知る」ことの必要性を強く感じました。(山本)