~「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」~

暮らしに欠かせない道路、橋、河川といった社会インフラの整備を担う国土交通省の土木工事において、今、大きな変革の波が訪れています。それは、「脱炭素化」です。

近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚化・頻発化するなど、地球温暖化対策は喫緊の課題となっており、2030年度温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラルに向けて、政府一丸となって動き出しています。

地域の暮らしや経済を支える幅広い分野を所管する国土交通省としても、カーボンニュートラルの実現に向けて、関係省庁と連携し、取組を進めなければなりません。特に、国土交通省は公共工事の発注者としての立場を持ち、その最大のクライアントとして、建設業界を牽引することが期待されています。このため、国土交通省では具体的な取組のロードマップを示した「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」を公表しました。

本稿では、このアクションプランについてご紹介します。

日本は2050年カーボンニュートラルの実現という、非常に野心的な目標を掲げています。これは、単に一部の産業や国民生活の変化だけでなく、インフラ分野を含む社会全体においても、大きな転換を迫られることを意味します。

これまで、公共工事は「安全性」「経済性」「工期」等の要素を重要視して進められてきました。もちろん、今後もこれらが重要であることに変わりはありません。しかし、地球温暖化がもたらす気候変動の脅威が現実のものとなる中で、特にCO2排出量削減への貢献が、公共工事に求められる新たな使命となっており、近年、法制度や政府計画でも大きな進展がありました。

昨年、2024年6月には「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が改正され、公共工事の価値として、脱炭素化に対する寄与が明確に位置づけられました。これは、これからの公共工事が、単に構造物の性能だけでなく、その建設プロセス全体での環境貢献を強く求められることを示しています。

さらに今年、2025年2月には、政府が「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」を改訂し、「GX2040ビジョン」を策定しました。これは、2040年を見据えた日本のGX(グリーントランスフォーメーション)の全体像と、産業構造の転換、社会変革を力強く推進していくための方向性を示すものです。そして、このビジョンの策定と並行して、「地球温暖化対策計画」も改定されました。これらの我が国の重要な計画において、公共工事における脱炭素化の取組が重視されており、国土交通省もその責任を果たしていかなければなりません。

土木工事は、その特性上、多種多様な建設機械を稼働させ、セメント等の製造時におけるCO2排出量の多い資材を大量に使用します。そのため、脱炭素化への貢献が強く期待される一方で、具体的な削減策の導入には、技術的、コスト的な課題も少なくありません。しかし、公共工事がサプライチェーンを巻き込み、資材製造から施工、維持管理に至るまで、あらゆる段階でのCO2排出量削減が求められている以上、技術開発を受け身で待つ状況ではなくなっています。

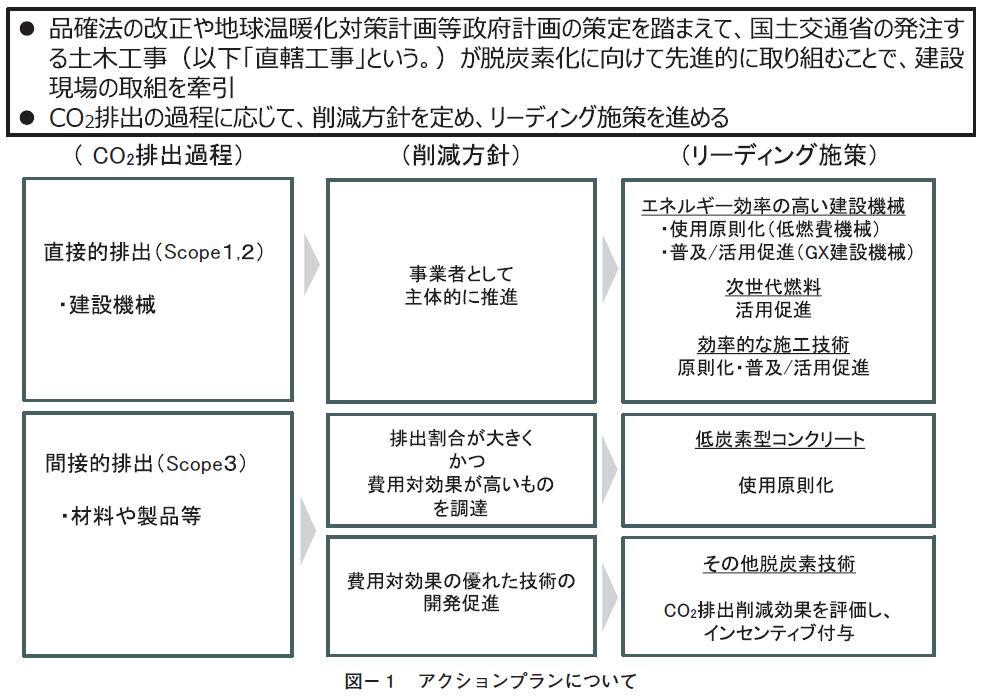

こうした状況を踏まえ、「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」(図-1)を公表しました。これは、未来の持続可能な社会基盤を築くために、国土交通省が公共工事の発注者として自らカーボンニュートラルに取り組む姿勢を示すことで、公共工事に関連する全ての関係者において脱炭素化に寄与する資材や機械、工法の技術開発や導入を促進することを目指しています。このアクションプランでは、CO2の排出過程を踏まえた削減方針を示し、その削減方針をもとにリーディング施策の具体的なロードマップを定めています。

CO2の排出過程を、建設現場からの直接的排出であるか、間接的排出であるかに分けて、公共工事におけるCO2排出量削減の基本的な考え方として3つの削減方針を示しました。

第一に、「建設現場での直接的排出(Scope1、2)のうち、建設機械については、建設機械の脱炭素化を促す制度を活用するとともに、事業者として主体的に工事において活用することでCO2排出の削減を進める」ことです。これは、工事現場でエネルギーを消費する、すなわち、燃料を燃やすことによって直接的に排出されるCO2(Scope1)と現場で使用する電力の消費に伴うCO2排出量(Scope2)に焦点を当てたものです。燃費性能の優れた建設機械や次世代燃料の導入を積極的に活用することで、現場での排出量を直接的に削減するという方針です。

次に、「建設現場が間接的に排出に関わる材料・製品(Scope3)のうち、排出の負担割合が高くかつ費用対効果が高いものを調達することで製造過程等の排出削減を促す」ことです。これは、工事で使用する資材や製品の製造・輸送過程で排出されるCO2(Scope3)に着目しています。特にCO2排出量の多い主要資材について、費用対効果の高いものから低炭素な製品を優先的に調達することで、サプライヤー側の皆様にも脱炭素化への取組を促し、サプライチェーン全体での排出量削減を目指すという方針です。排出量削減効果が高く、かつ経済合理性も高い資材を優先的に選定することが、効率的な削減を実現する鍵となります。

そして第三に、「建設現場が間接的に排出に関わる材料・製品(Scope3)では、費用対効果の優れた技術の開発を後押しする」ことです。これは、Scope3排出量削減に向けた、より長期的な視点での方針です。現状では、まだ導入が難しいものの、将来的に大きな削減効果が見込まれる革新的な材料や製品、製造技術の開発を支援していきます。費用対効果の高い脱炭素技術が社会実装され、広く普及するように、その礎を築いていく考えです。

これらの削減方針は、公共工事のライフサイクル全体を見据え、直接的な排出源対策から、サプライチェーン全体の脱炭素化、さらには将来的な技術革新まで、特定の手段にのみ拘泥するのではなく、多角的にアプローチすることで、実効性のあるCO2排出量削減を実現しようとする意志を示したものです。

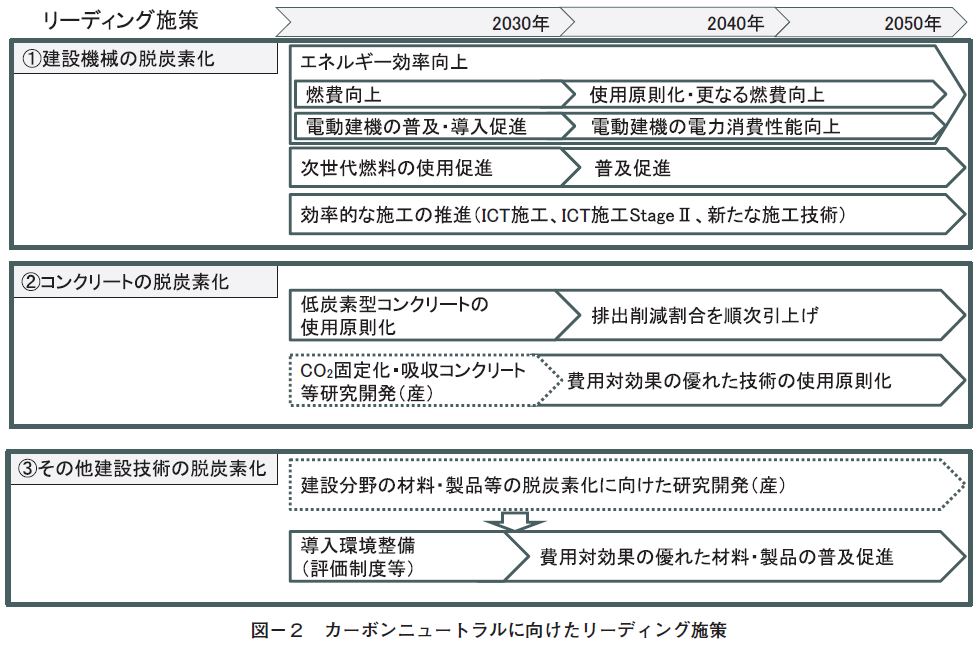

アクションプランでは、削減方針を示した上で、特に重点的に推進していく具体的な「リーディング施策」(図-2)を3本の柱にまとめています。

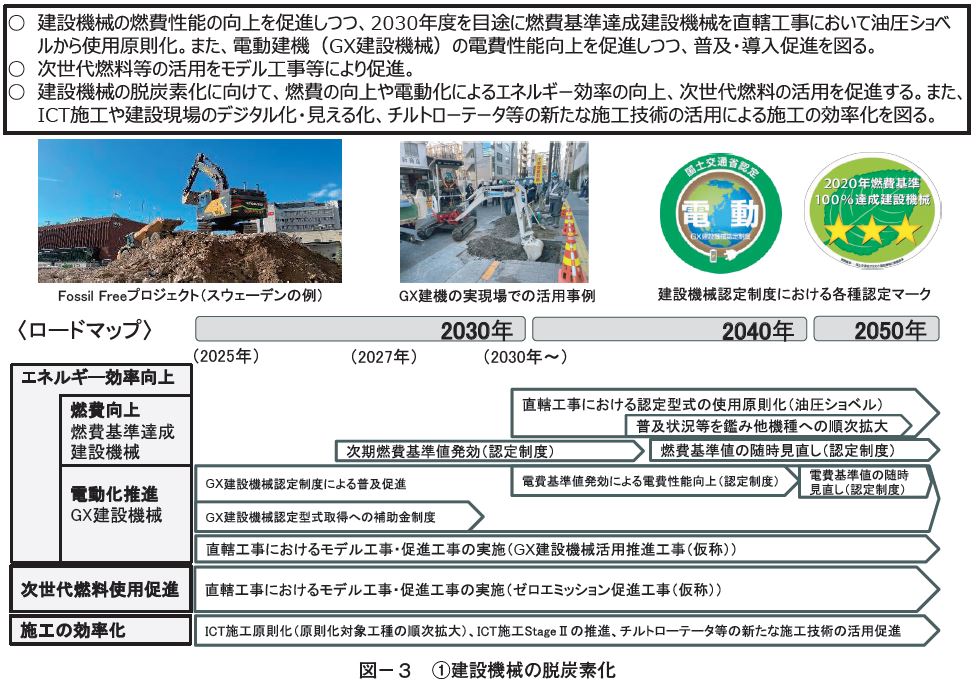

① 建設機械の脱炭素化(図-3)

公共工事におけるCO2排出量の大きな割合を占めるのが、現場で稼働する建設機械です。ここでは、燃費の向上や電動化によるエネルギー効率の向上、そして次世代燃料の活用を促進します。

エネルギー効率向上としては、燃費基準を段階的に強化し、燃費性能向上を促す「燃費基準達成建設機械」の認定制度を継続します。現在の2020年基準から引き上げた次期2030年基準を2027年から発効させ、さらなる燃費向上を目指した基準検討も進めます。特に、燃費基準達成建設機械(2020年基準含む)の認定型式の油圧ショベルについては、2030年度頃を目途に国土交通省の土木工事における使用を原則化する方針です。

電動化については、電動建機の普及促進のため、2023年度にGX 建設機械認定制度を創設し、2024年度からは購入補助金制度も関係省庁と連携して創設しました。2030年度を目途に電力消費量基準値を設定し、エネルギー効率の良い電動建機を認定・普及促進していきます。今年度からは導入促進のためのモデル工事も実施し、実際の現場での適用を一層進めます。

次世代燃料の活用では、軽油に代わるバイオ燃料(HVO など)等の活用に注目しています。これらは既存のディーゼルエンジンで活用できるため、カーボンニュートラル達成に大きく寄与すると期待されます。モデル工事を実施し、土木工事での導入促進を図ります。

さらに、新たな施工技術の活用による施工の効率化も進めます。ICT 施工の原則化を進め、また、建設機械の位置情報や稼働状況をリアルタイムで把握し、 更なる効率化を実現する「ICT 施工Stage Ⅱ」の促進、チルトローテータなどの新たな施工技術も活用し、施工効率化を通じて排出削減に貢献していきます。

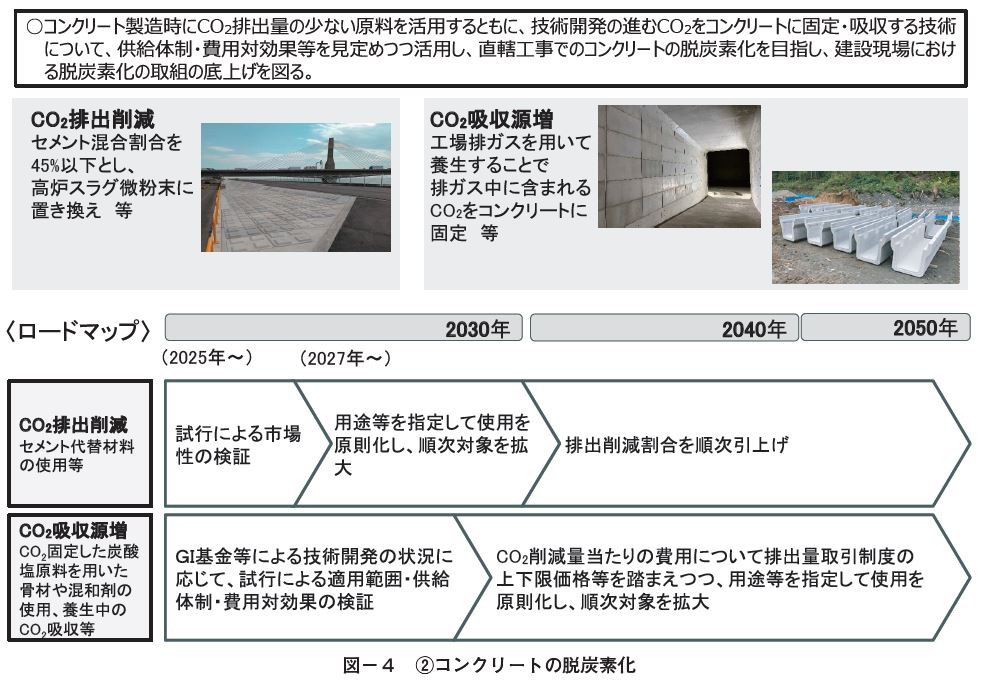

② コンクリートの脱炭素化(図-4)

コンクリート及びその原料であるセメント製造におけるCO2排出量削減は重要な課題です。CO2排出量の少ない原料を活用するとともに、CO2をコンクリートに固定・吸収する技術の活用を進めます。

CO2排出の削減に向けては、高炉スラグ微粉末やフライアッシュ等の産業副産物をセメントの代替材料とした製品の活用を進めています。特に、置換率55%以上と同等のCO2排出量削減効果を持つコンクリート(低炭素型コンクリート)について、試行工事で市場性を検証し、用途等を指定して使用を原則化することを目指しています。今年度は、各地方整備局及び北海道開発局で、原則、プレキャスト製品を使う全ての工事を対象に「低炭素型コンクリート試行工事」と掲げて、工事の受注者が低炭素型コンクリートの活用を提案しやすい環境としています。ただし、低炭素型コンクリートの提案をいただいても、その見積りが排出削減効果に対し、あまりにも高価であれば、その工事での採用は見送ることもあります。今後、低炭素型コンクリートの採用を残念ながら見送ることになった事例も含め、地域性やサプライチェーン等の様々なデータを収集し、市場性を検証し、使用原則の対象や地域を検討していく予定です。なお、セメントは石灰石を原料とするため、その製造過程においてCO2排出を削減することは技術的な困難が伴いますが、現在、セメントメーカーが製造時のCO2排出を抑える技術開発に努めており、セメントを代替物に置換せずとも従来製品と比較して相当程度CO2排出割合を抑えて製造したものを低炭素型コンクリートとしております。

また、CO2吸収源の増加を目指す取組として、CO2を固定化した炭酸塩原料を用いた骨材や混和剤の使用、あるいは養生中のCO2吸収といった技術に注目しています。現在、GI(グリーンイノベーション)基金などで進められている技術開発の状況を見極めつつ、試行工事で適用性や供給体制、費用対効果を検証していきます。

将来的には、CO2排出量削減効果の引き上げも検討しながら、コンクリートの低炭素化を促していきます。

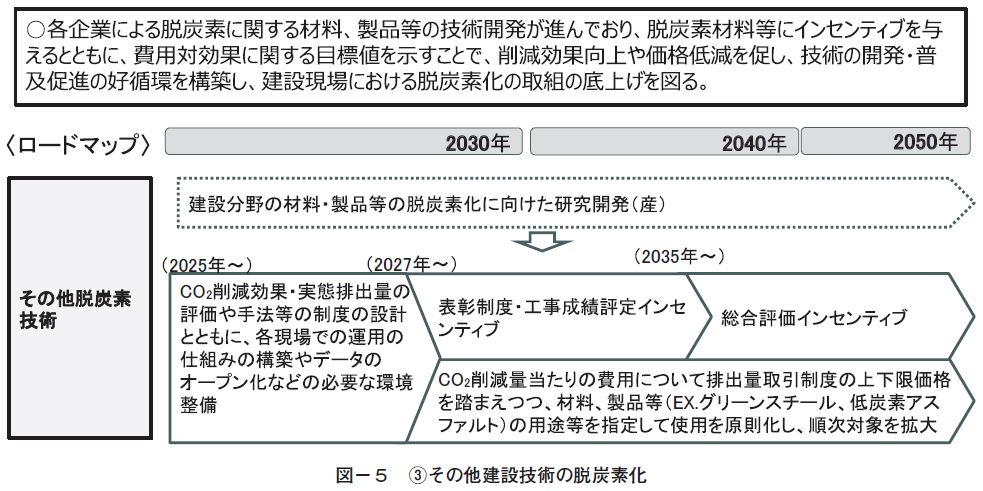

③ その他建設技術の脱炭素化(図-5)

建設機械やコンクリート以外にも、各企業で進む脱炭素に関する材料や製品の技術開発を後押しし、建設現場全体の脱炭素化を底上げすることも必要です。このため、脱炭素材料等に対してインセンティブを与えることで、削減効果向上と価格低減の好循環を生み出し、技術の開発・普及を促進します。

CO2削減効果の評価や手法等の検討を進め、脱炭素材料等を活用した施工者にインセンティブを付与する取組を創設するべく制度設計を進めています。特に、工事のCO2削減効果を算定する手法を国土技術政策総合研究所にて研究しているところであり、「インフラ分野における建設時のGHG排出量算定マニュアル案」を作成・公表しています。

このような取組を進める中で、CO2排出削減の費用対効果が高い又は将来性が高い技術については、コンクリートと同様に用途を指定して使用を原則化することも検討して参ります。

これらの3つのリーディング施策は、公共工事の脱炭素化を単なる環境規制として捉えるのではなく、むしろ新たな技術革新と産業競争力強化の機会として捉えて積極的に推進しようとするものです。

「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」は、公共工事における脱炭素化の大きな一歩を踏み出すものです。しかし、2050年カーボンニュートラル達成という目標に向けては、まだ多くの課題を乗り越えなければなりません。

個々の施策を着実に実行していくことはもちろんのこと、その進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて施策の見直しを行う柔軟な姿勢が重要だと考えています。アクションプランはあくまで現時点の状況から作成したものですので、今後の技術開発や市場をみながら柔軟に変更して取組を進めて参ります。技術革新のスピードは非常に速く、今日の計画が来年には時代遅れになるかもしれません。新たな技術が次々と生まれることが予想される中で、これらの新技術をいち早く公共工事に導入するために柔軟な考え方が必要になります。

また、脱炭素化は日本だけで完結するものではありません。国際的な協調が不可欠です。国際的な基準とも整合を図りながら、日本の取組がインフラ整備におけるモデルとなれるように努めて参ります。

公共工事は、私たちの社会を支える基盤であり、その脱炭素化は、まさしく持続可能な社会の実現に不可欠な要素です。しかし、私ども国土交通省だけがやりたいといって実現できるようなものではございません。公共事業は、地域の皆様のご理解をいただいた上で、ご協力いただいている建設業者、建材メーカーの皆様方がいて、初めて成立しています。建設業界の総力をあげた公共工事の脱炭素化に、公共事業に関係する全ての皆様にご協力とご理解をいただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン」は、以下国土交通省HP に掲載しております。https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000149.html

【国土交通省が描く脱炭素の未来図】では、アクションプラン実施に対する熱意やかみ砕いた解説を岡本補佐へインタビューした内容を掲載しています。

ぜひ併せてご覧ください。

おすすめ書籍・サービス