令和6年4月から、トラックドライバーの時間外労働の上限規制及び改正基準告示が適用され、トラックドライバーの労働時間が短くなるいわゆる「物流2024年問題」による輸送力不足等の課題は、喫緊の課題であると同時に年々深刻化していく構造的な課題でもある。

当該課題に対応するため、令和7年4月より段階的に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(以下「物流改正法」という。)」における規制的措置の導入等を通じたソフト面での対策に加え、ハード面での対策として、令和6年10月より「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」を開催し、令和7年4月にとりまとめを行った。

本稿では、当該検討会における議論やとりまとめの内容について紹介する。

物流は、我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える重要かつ不可欠な社会インフラである。一方、長時間の荷待ちや荷役作業等による長時間労働、価格競争に伴う厳しい取引環境・雇用環境等が存在しており、これらは物流分野における深刻な人手不足の要因ともなっている。

そのような状況において、「働き方改革関連法」に基づき、令和6年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)及び改正基準告示が適用され、物流業界はトラックドライバーの労働時間が短くなるいわゆる物流2024年問題に直面し、何も対策を講じなかった場合、令和12年度には輸送能力が34%不足し、今のようには輸送できなくなる可能性があると推計されている。また、この物流2024年問題は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的なものであり、継続的に対応していく必要がある。

これらの状況を踏まえ、令和5年3月に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置し、同会議において「物流革新に向けた政策パッケージ」及び「物流革新緊急パッケージ」を策定した。

また、令和6年5月に、荷主や物流事業者に対する規制的措置等を盛り込んだ、物流改正法が公布され、国が定める基本方針、荷主・物流事業者等の判断基準、特定事業者の指定基準等に係る審議会での審議を経て、関係政省令の策定を順次行い、令和7年4月1日に、一部規定を除き施行された。

社会が物流2024年問題に直面する中で、物流を取り巻く長年の構造的課題への対応の必要性がこれまでになく高まっており、規制的措置の導入等を通じ、トラックドライバーの荷待ち時間、荷役等時間の削減に向けて各関係者の行動改善が進展しようとしている。

一方で、その荷待ち時間、荷役等時間が発生する現場である物流施設に関しては、従来、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づき、荷待ち時間、荷役等時間の削減に資する物流施設を整備する事業に対する計画認定制度と税制特例措置等により施設整備を推進してきたところであるが、物流施設に対するニーズが、これらの時間の短縮のみならず、トラック輸送の変容に係る施設の態様や求められる立地の変化への対応、新技術実装やGX 推進、地域活性化や防災等、多岐にわたってきている現状の下において、物流施設に係る政策のあり方を再検討し、ソフト施策と一体で強力に推進を図る絶好機であると考えられる。

そこで、積載効率の向上、荷待ち・荷役等時間の縮減、新技術の導入等の社会的要請へスピード感を持って対応するとともに、地域全体の産業インフラでもある物流拠点へのニーズの変化、アセットの老朽化、物流拠点の役割や供給方法の多様化等の状況の変化も踏まえ、物流拠点への民間投資の促進に寄与する政策のあり方の検討を行うため、国土交通省、学識経験者及び関係団体等によって構成される「物流拠点の今後のあり方に関する検討会(以下「検討会」という。)」を設置した。

なお、建物それ自体に着目したニュアンスを帯びる「物流施設」ではなく、物流施設のニーズの多角化や施設の周辺との関わり、また輸送と輸送とを結ぶ結節点であることを意識し、「物流拠点」という語を用いている。

物流において物流拠点は、物資の入荷、保管、出荷、積み替え等に資する拠点として重要な社会インフラである。

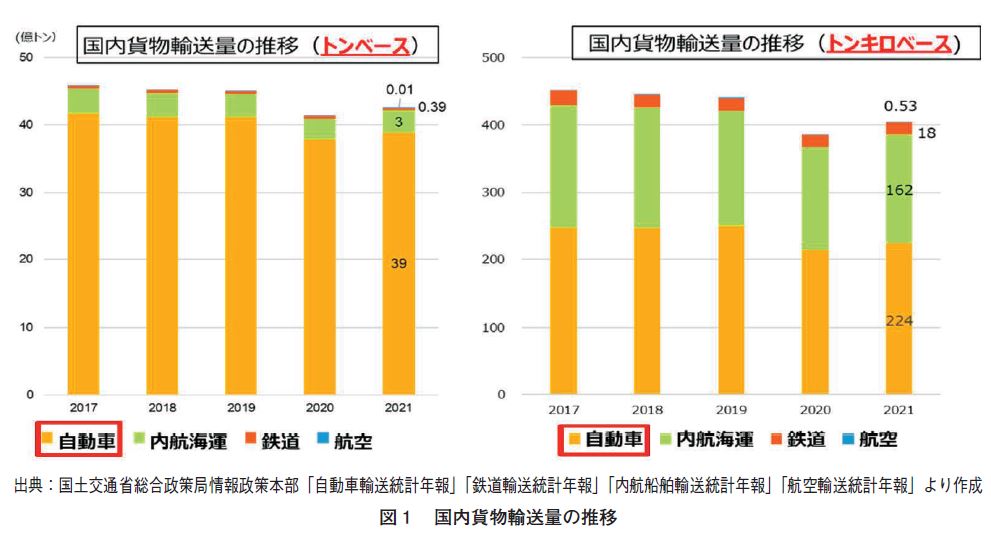

物流拠点は、その機能に着目して、物資の保管機能を担う倉庫、幹線輸送と地域輸送とを接続するトラックターミナル、トラックドライバーへの休憩・駐車等の機能を提供するトラックステーションなどが存在し、また、最近では、物流業務を行う場所を提供する賃貸施設(物流不動産)も増加しているが、国内貨物のトラック輸送量がトンベースで全体の9割超、トンキロベースで全体の5割を占めていることを鑑みれば、いずれの拠点もトラック輸送とは切り離せず、物流の効率化のためには、十分な機能を有する物流拠点が適切に配置されることが不可欠である(図1)。

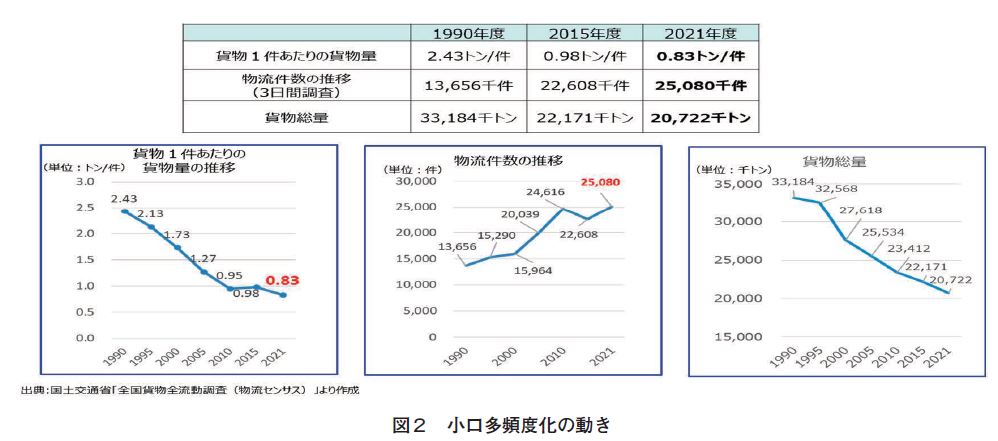

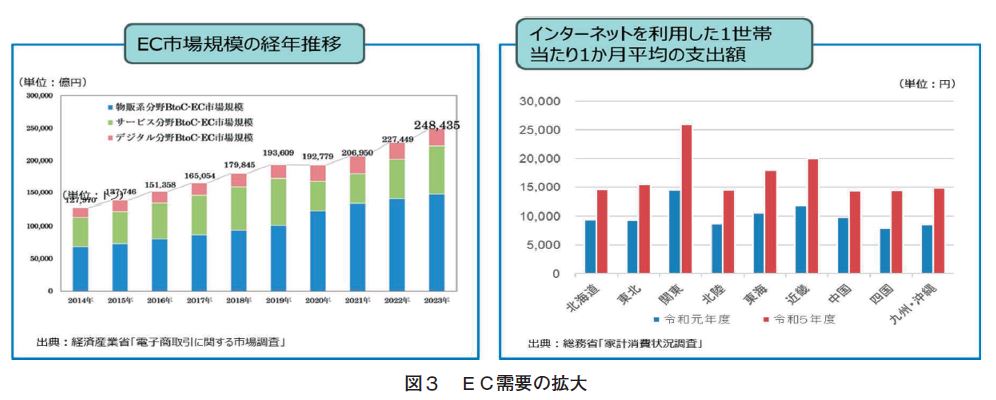

昨今の物流の傾向としては、荷主等の在庫抑制・無在庫によるジャストインタイムでの納品や宅配便需要の増加等による商取引の多品種化・小口化等の影響もあり、貨物1件当たりの貨物量が直近30年で約3分の1まで減少し、貨物総量も約40%減少する一方、物流件数はほぼ倍増しており、物流の小口化・多頻度化が急速に進行している。これに伴い、従来の保管型物流施設に加え、保管せずに商品の中継発送に特化した通過型物流施設(TC)や商品の注文対応から発送までの一連のサービスやカスタマーサービス等の幅広い業務に対応した物流施設(FC)等が誕生し、物流の中で物流拠点が果たす重要性はより高まってきている(図2、3)。

また、物流拠点は、本来の物流としての役割のみならず、災害時に対応するための救援物資の常備保管や、発災時における緊急物資の受入れにも重要な機能を果たしている。加えて、最近では、敷地内に緑地交流スペース、カフェテリア、コンビニエンスストアや託児所等、地元住民も使用可能な共有スペースの設置を通じ、地方公共団体と物流拠点とが連携して地域活性化に取組む事例も出てきている(図4)。

① 全体最適を見据えた政策的な物流拠点の配置

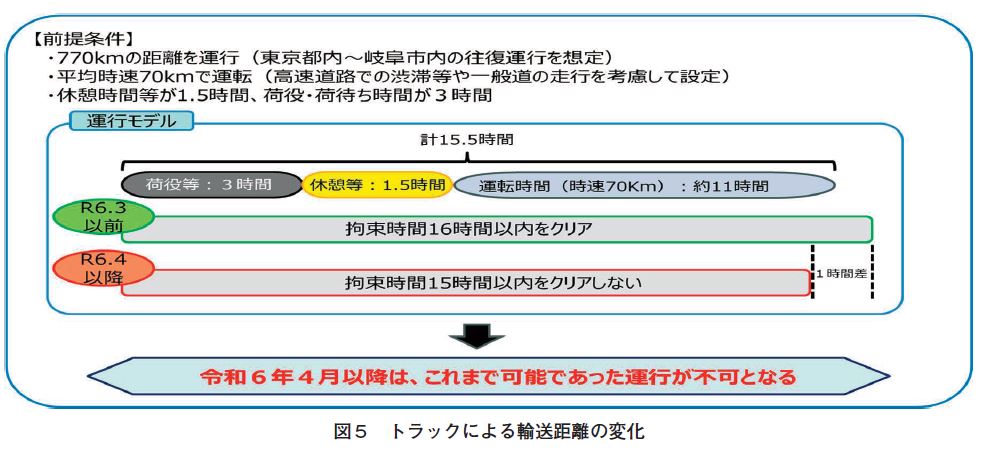

物流拠点の整備について、これまでは、各物流事業者や荷主等のそれぞれの経営戦略等に基づき、コスト面や空き地状況等を考慮しながら、各社の判断により物流拠点が整備・配置されてきた。他方、物流2024年問題により、従前より輸送距離及び運転時間が減少することを踏まえ、今後は、民間事業者の採算性等の最適化のを考慮した配置ではなく、物流拠点に対する需給、国土計画等との調和、地域毎における人口動態も考慮した物流拠点の最適な配置等、全体最適を見据えた政策的な配置が重要である(図5)。

② トラック輸送の変容への対応

前述の物流2024年問題による輸送距離及び運転時間の減少は、トラック輸送の変容にも影響を与え、関東圏~関西圏等の幹線輸送の中間に、トレーラー交換やトラックドライバーの乗り代わり場所・休憩施設等の機能を有する中継輸送拠点の整備が重要となる。その際、潜在的なトラックドライバー不足も踏まえ、従来からの鉄道輸送・海上輸送へのモード転換に加え、ダブル連結トラックや自動運転トラックの活用を推進していく必要がある(図6)。

③ 物流拠点の老朽化

物流拠点のうち、営業倉庫やトラックターミナル等の施設の老朽化が問題となりつつある。築40年を超える営業倉庫が、普通倉庫で約20%、冷蔵倉庫で約34%に上るなど、減価償却期間(普通倉庫:31年、冷蔵倉庫:21年)を大きく経過してもなお、必要な修繕や更新を施すことにより、長期にわたり使用できている施設が多数存在している。また、一般トラックターミナルは、1960年代後半から1970年にかけて供用開始された施設が集中しており、50年以上経過している施設が多く、安定的な事業継続のためには、老朽化した施設の建替えも必要であるが、建替えが進まない要因として、代替用地確保の困難性、建設コストの高騰、倉庫業における保管料金及びトラックターミナルにおける使用料金の停滞又は低水準での推移、電気代や労務費等の保管料金への転嫁不足等が挙げられ、建替えや大規模改修等の対応に苦慮している。

建替えは、代替用地の確保や建築に要する期間など、一朝一夕には実現しないことから、事業者間の連携や、地方公共団体の関与による計画的な代替用地確保などによる計画的な建替えが欠かせない。

④ 沿岸部の物流拠点における供給量不足

沿岸部に立地する倉庫をはじめとした物流拠点は、農水産品や冷凍食品等の食料品をはじめとした輸出入貨物を取扱う等の観点からも重要な物流インフラである。我が国の輸入貨物の99%は海上輸送により運ばれ、そのうち52.5%が営業用倉庫を経由する等、貨物の輸出入業務や当該貨物の通関・検疫業務といった観点から沿岸部に存在していることこそが重要であり、安定的な食料安全保障にも寄与している。

沿岸部に位置する港湾型営業倉庫(冷蔵倉庫含む)の中でも、特に京浜港や阪神港等の輸出入貨物の取扱量が多い大都市部の港湾型営業倉庫については、庫腹占有率が高く、満庫状態の倉庫も多いため、庫腹量の増加が喫緊の課題となっている。

また、倉庫の建替中においても物資の保管業務を継続しないといけないことからいわゆるビルド&スクラップが必要となるが、都市部になればなるほど建替えのための建設用地は不足しており、このことは老朽施設の建替えが進まない一因にもなっている。

⑤ 地域との合意形成

物流施設は地域にとって交通混雑を誘引する等、地域にとっての影響の予測が難しいだけでなく、負の側面があるとも捉えられ受動的に対応してきた側面があるが、近年は、物流拠点整備に係る経済効果や雇用効果に魅力を感じ、工場跡地や高速道路IC 付近のまとまった土地に物流拠点を誘致したいと考える地方公共団体も多くみられる。

一方、地域における産業育成のため物流拠点をどう機能させるかという視点、地域活性化や地域の生活環境改善の視点等を、地方公共団体が能動的に示し反映させる手段が現状なく、また、物流拠点の整備に当たって必要となる土地利用に係る都市計画法上の市街化調整区域における開発許可や農地法上の農地転用許可等に関する手続きについて、地方公共団体の担当者にとって物流拠点の整備に関する経験が十分にはない実情がある等、物流拠点の整備に対して地元住民も含めた地方公共団体の合意が得られにくい事例も存在する。

これらを踏まえて、今後、以下の3点について政策を進めていく。

① 物流拠点の整備に係る国の方針策定

・ 物流2024年問題を踏まえた輸送距離やルートの変容等に対応する中継輸送に資する拠点

・ ダブル連結トラックや自動運転トラック等の新技術に対応した拠点

・ 地域と連携した産業政策、賑わい創出等の地域活性化のための拠点

・災害時における地域の防災拠点

等の観点から、物流拠点の社会インフラとしての重要度がますます高まり、求められる役割が変化していることから、国が物流拠点に求める役割を政策的に示すとともに、立地や整備等に際して配慮すべき事項等について一定の方針を示すことを検討していく。その際、現状において把握できていない物流拠点を把握する方法や、政府における統計の充実等、物流に係る需給を把握する仕組みの構築も検討していく。

② 基幹物流拠点の整備に係る関与・支援

幹線輸送を今後担うことが予想されるダブル連結トラック、自動運転トラックといった新技術への対応だけでなく、物資の流通への対応、地域の新産業創出や賑わい創出等の活性化に資する等、国にとって基幹となる物流拠点の整備の促進について検討していく。その際、社会インフラとしての物流を支えるだけでなく、地方創生にも資する側面にも着目し、国として一定の関与や支援を行うことを検討していく。

③ 公共性の高い物流拠点の整備・再構築に係る関与・支援

国民生活や経済活動に必要不可欠な物資の調達に関係する物流拠点は、物流を通じた国民生活や経済活動の持続的活動、ひいては経済安全保障や食料安全保障にとってもなくなってはならないものであることから、物流の持続化のため、老朽化した施設の円滑な整備・再構築の促進について検討していく。その際、単純な建替えではなく、集団・集約化、多機能化、協業化等が施され、機能や役割に着目した公共性の高い物流拠点を整備・再構築の対象としてすることに留意し、検討していく。

令和7年3月に開催された「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」における総理指示を踏まえ、現在、次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた検討を、国土交通省・経済産業省・農林水産省の3省合同の有識者会議において検討している。物流をめぐる状況の変化や社会経済情勢の変化を踏まえつつ、検討会におけるとりまとめも考慮し、

・ 自動運転や次世代エネルギー等のイノベーションに対応するための物流産業全体の構造転換

・ 将来的な人口推移を見据えた全国レベル・地域レベルの輸送体系の再構築

・ 社会インフラである物流を支えるための産業界

・自治体等の役割分担や連携体制の確立等の視点から検討を進めていく。

本政策については、地方公共団体による物流への関与に対する後押しや、国、地方自治体や物流事業者等による連携を深められるよう、検討会におけるとりまとめを踏まえ、関係省庁を含めた関係部局と連携しながら施策の具体化について検討を進めていく。

「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」については、以下国土交通省HP に掲載しております。

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn2_000020.html

おすすめ書籍・サービス