建設技術者にCIMのバイブルと呼ばれている『CIM入門―建設生産システムの変革―』の著者であり、国土交通省のBIM/CIM推進委員会設立当初から、委員長として日本のBIM/CIM推進をけん引する東京都市⼤学総合研究所 矢吹信喜特任教授にBIM/CIMの目指すべき姿や今後についてうかがった。

矢吹教授は、17年間にわたり大阪大学で環境エネルギー工学専攻の教授として30数名の学生を抱える大規模な研究室を運営してきた。2025年4月からは東京都市大学総合研究所の土木建築情報学研究室特任教授に就任し、新たな環境での研究がスタートした。

「これまでは学術的に高度な研究が主でしたが、これからは、アプリケーション寄り、実務に近いような研究が中心になります。多くの研究活動は外部資金を活用し、企業や他大学の研究者との共同研究が主軸になります」と矢吹教授はいう。「競争的外部資金も取りにいきます」と意欲的だ。

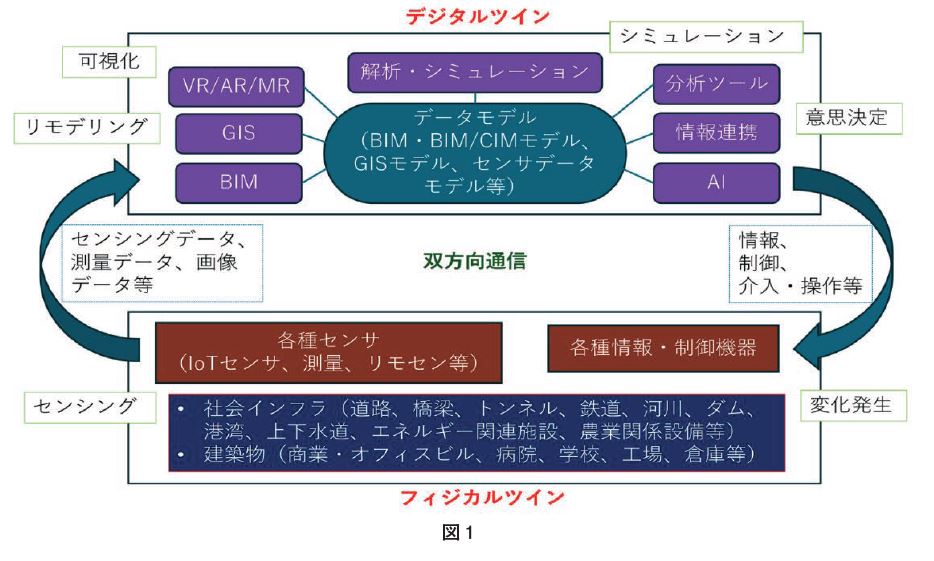

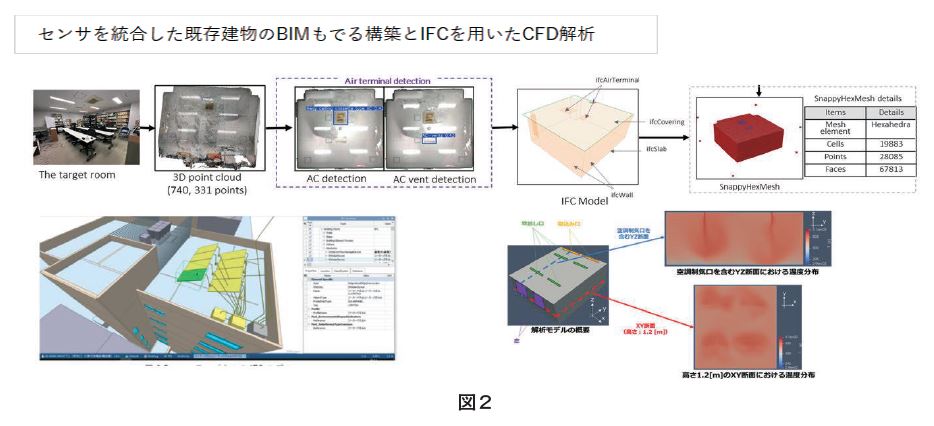

すでにいくつもの研究プロジェクトが進行している。建設現場のデジタルツイン構築では、効率的かつローコストで高精度なシステムの開発を目指している。量子アニーリングという量子コンピューティングを活用した現場作業の最適化研究や、VR・AR・MR 技術を用いた3次元モデルの高度化にも取り組んでいる(図1、2)。

センサ技術の統合も重要な研究テーマだ。「デジタルツインともつながっていくものですが、施工現場や構造物に多数のセンサを設置して、取得したデータを3次元構造物や空間と融合させ、AI による推論や危険性予知に活用するシステムの構築を進めていきます」と矢吹教授。「維持管理にセンサデータを活用する動きは中国や米国の一部では進んでいますが、日本ではコストの面からあまり進んでいません。効率性や働き方改革を考えると、目視や打音検査といった従来からの点検方法から、センサを活用したスマート化に移行していくことが必要」だという。矢吹教授は、一般財団法人関西情報センターで「スマートインフラセンサ利用研究会」の座長として「会員企業のみなさんと一緒に機運を高めていきたい」という。

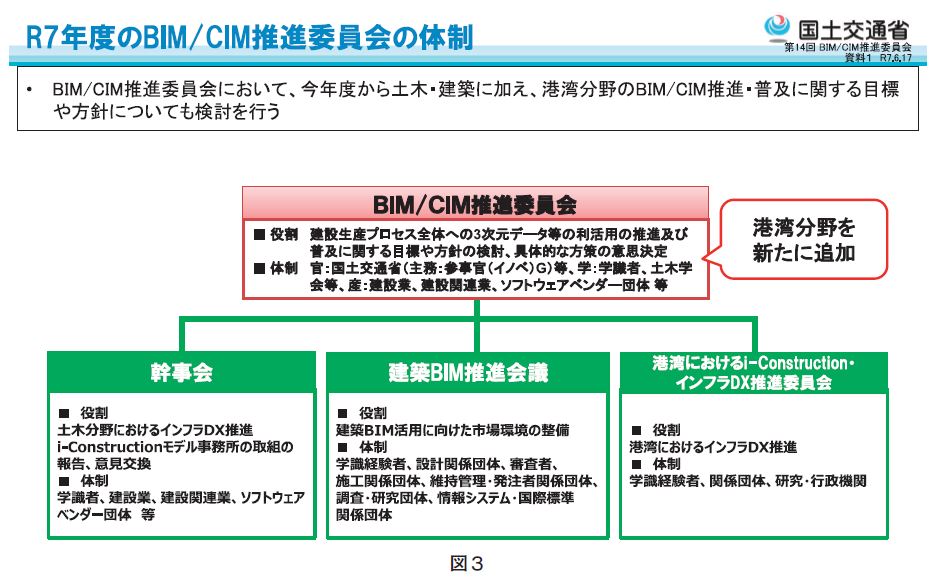

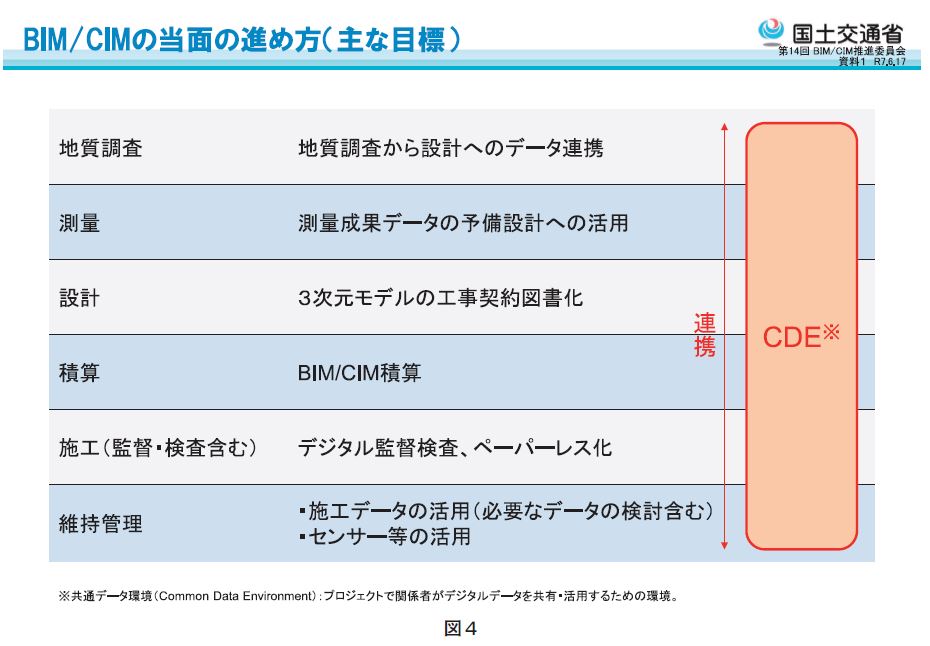

2012年に国土交通省でCIM 導入検討会が開設され、制度検討会と技術検討会の2つの検討会のうち、矢吹教授は制度検討会の委員として当初から参画し、中心メンバーとして活動してきた。2014年には産学官CIM 検討会が始まり、3つの検討会が並行して運営される状況となったが、事務局の負担軽減のため2016年にCIM 導入推進委員会として統合され、委員長として議論を先導した。2018年にCIM 導入推進委員会は、BIM/CIM推進委員会へと名称変更された。この背景には、CIMという用語がConstruction InformationModeling/Management の略であることから、海外では施工のみを対象とする技術と誤解される懸念があった。海外との整合性を図るため、BIM/CIM という表記に変更し、同時に「導入」も削除して現在の形となった(図3、4)。

2023年度から国土交通省所管の直轄事業でBIM/CIM の原則適用が始まった。矢吹教授は「この原則適用開始は、BIM/CIM 推進における最大のエポックメイキング」だと示唆する。国際的にみてもインフラ分野で国レベルでの原則適用を実施している国は意外に少ない。米国では連邦政府の発注案件にBIM 活用を義務付けているが、大部分は州政府による発注となるため、限定的な取り組みとなっている。英国は、2016年に国が発注する全ての土木・建築の設計・工事・維持管理にBIM の適用を義務化し、先進的な取り組みをしている。しかし、フランスやドイツなどの他のヨーロッパ諸国は、コロナ禍の影響や業界からの反対もあり、全面的な導入には至っていないという。「国際的にみても日本の直轄工事でのBIM/CIM 原則適用は、先進的な取り組みだといえます」と矢吹教授は評価する。

2012年から続いた試行では、初年度の詳細設計11件から始まり、毎年着実に件数を増やして2022年度には1,000件近くまで拡大した。しかし、実際の設計・工事発注件数と比較すれば、試行だけでは普及に限界がある。

そこで、国土交通省は2025年度から予定していた原則適用を、インフラDX の推進機運の高まりもあり、2年前倒しにした。矢吹教授は「原則適用の実現には全案件への適用ではなく、義務項目と推奨項目に分け、一定規模以上の詳細設計と工事に限定することで合意に至ったという経緯がありました。しかし、基本的には全ての詳細設計と工事で3D モデルを作成することになり、特に大規模プロジェクト等では、測量、地質調査、概略設計、予備設計などにもBIM/CIM を適用し、高度な活用が行われるようになりました。設計の3D 化、ビジュアル化により関係者の理解度や合意形成は格段に上がり、施工の自動化も進められています」と一定の成果を評価する。一方で「これからは、上流側の計画、調査、設計、そして下流側の維持管理にBIM/CIM を広げていくことに注力することが必要です。またBIM/CIM の使い方を高度化して、より作業を効率化し、生産性を上げていくべきです。BIM/CIM を使うことが目的ではなく、生産性を上げることが目的」だと強調する。

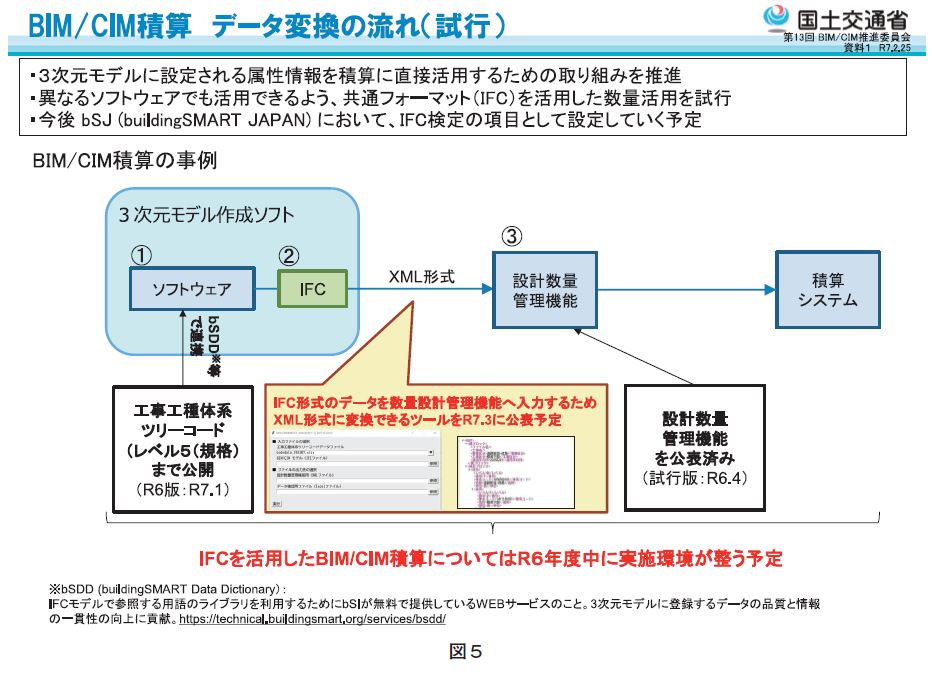

BIM/CIM 活用の成果として、積算業務の自動化がある。「国土交通省が昨年度から試行しているのが、3次元モデルに設定される属性情報を積算に直接活用するための取り組みです。これは非常に良かったと思います」と矢吹教授はいう。2025年2月時点では、橋梁下部工を対象に全国11件で試行されている(図5)。

「BIM/CIM ソフトウェアを使えば、3D モデルから短時間で数量が計算できます。しかし、そこから積算に移行する際に膨大な作業が必要になります。同じコンクリート工事でも施工場所や条件によって歩掛かりが異なるため、数量を細分化しなければならず、材料単価も地域によって異なります。そういった細かいデータをひとつひとつソフトウェアに入力し、間違いがないように何度もチェックすることが必要でした」と矢吹教授は解説する。

この課題を解決するため、BIM/CIM データの属性情報を活用した自動化システムが開発されました。「モデルに適切な属性データを入力しておけば、IFC(Industry Foundation Classes)という標準化されたフォーマットでデータを抽出し、そこから積算に必要な数量と属性データを取得できます。さらにXML 形式に変換してAPI を介して積算ソフトウェアに自動入力することで、大幅な作業の効率化が実現できます」。

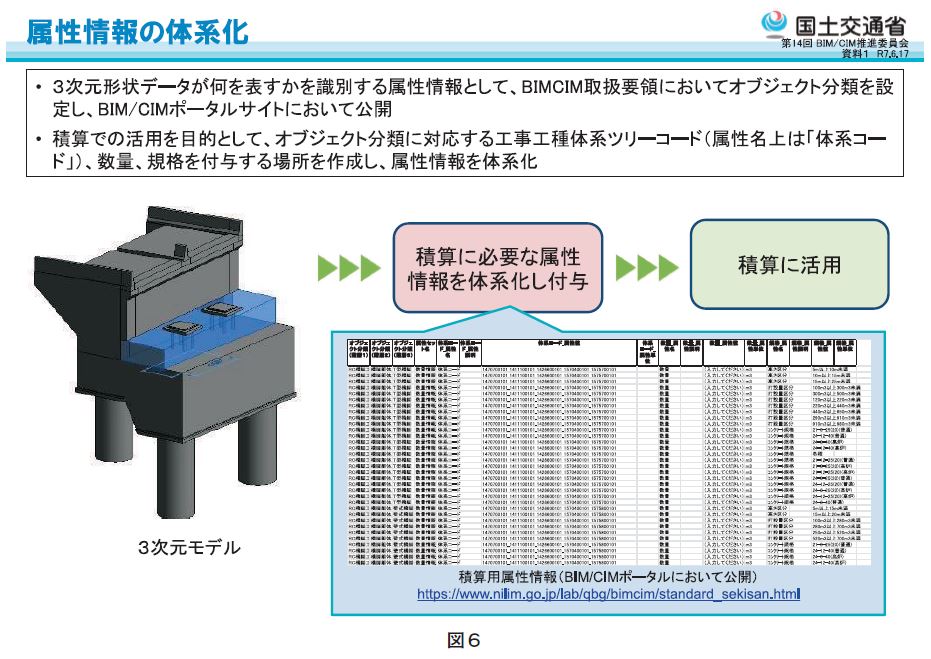

この自動化システムでは、国土技術政策総合研究所が公表している工事工種積算体系が重要な役割を果たしているという。「用語体系を標準化してオープンにすることで、異なるソフトウェア間でのデータ連携が可能になりました。これまで手作業で行っていた膨大な転記作業が自動化できるようになったのです。これは非常に大きな成果です」と矢吹教授(図6)。

BIM/CIM 活用の理想の姿をうかがった。「まず1つ目は、コンサルタント、ゼネコン、発注者がBIM/CIM のソフトウェアをある程度使えるようになることです」と矢吹教授は示唆する。国土交通省では、発注者としてデータ活用による事業監理の効率化・高度化等を実現するため、「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」を設置し、2025年6月に第1回目の検討会を開催し、矢吹教授は委員を務めている。

また「設計者やエンジニアはBIM/CIM のソフトを使って自ら設計することが理想です。欧米のコンサルタントやエンジニアを見ていると、自分たちでBIM/CIM のソフトを使って3D モデルをつくることが当たり前になっています」という。さらに欧米との違いは、設計コンサルタント会社もゼネコンも、プロジェクトのマネジメントを担い、実務は協力会社に割り振るという日本の建設業の多重構造にあると指摘する。

「2つ目は、3D モデルから半自動的にデータをつなぐことです。設計や解析、シミュレーションなど様々なツールがあります。施工の場合も工程管理や安全管理など多種多様なソフトがありますが、細分化され、専門化された別の会社の人たちが担当しています。つまり、各ソフトウェアがサイロ化して、いろんな人がバラバラに仕事をして効率が悪いのです。私が思い描く理想の形は、自分でモデルをつくり、そのモデルから半自動的に次のソフトにデータ入力ができるようになると、1人のエンジニアがかなりの部分の設計作業ができるようになります。施工現場でも同様です」。

最近は、施工管理ソフトの活用が進んできたが、長年、工程管理にはExcel が使われてきた。矢吹教授は「これが日本の施工現場の最大のボトルネックになっています。変更があるとすべて手作業で更新しなくてはなりません。そんなことをしているのは日本だけです。世界ではMicrosoftProject かPrimavera を使うことが一般的です」と警鐘を鳴らす。

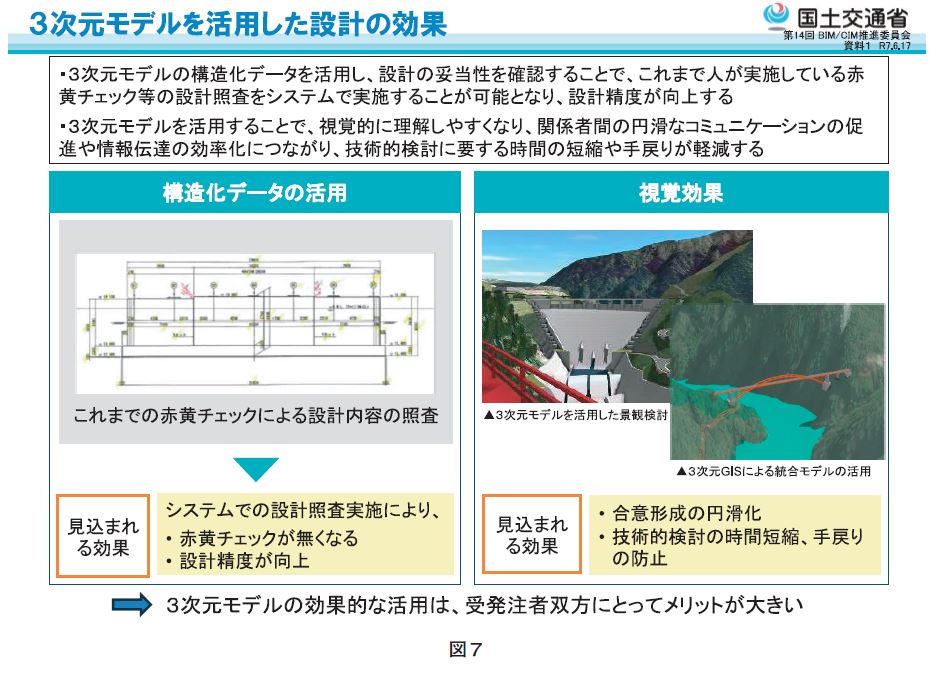

「3つ目は、書類作成の効率化です」と矢吹教授。建設の仕事では膨大な書類作成があるが、測量や地質調査、設計図面など、さまざまなデータや情報の中から必要なものを調べて抽出し、まとめるのに膨大な時間と労力がかかる。さらに「エンジニアは資料や図面を読み込んで、理解して間違いがないかを確認しながら抽出していくわけです。それでも書き写すときに間違うことがある。つまり、データが連関していないから、人がそこに入って膨大な時間を使わなくてはならない。これは大きな無駄です」と指摘する。「スムーズに間違いなく必要な情報をすぐに引き出せるやり方が日本では確立されてこなかった。それを解決できるのがBIM/CIM です。3次元モデルをつくるとその中に属性情報やセンサの情報などが紐づいて、グラフィカルにデータが出てくるので、それをコピー&ペーストすれば書類もすぐに作成できます。私はそれが理想だと思っています」(図7)。

維持管理でのBIM/CIM 活用方法について検討が進められている。「内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期課題(2023年~)として『スマートインフラマネジメントシステムの構築』が始動しています。デジタルツインを使って、インフラ維持管理の高度化、効率化をしていくための研究開発が進められています。その成果が数年後には出てくるでしょう。今後は、インフラ維持管理のデジタル化はかなり進んでいく可能性があります」と矢吹教授はいう。続けて「維持管理分野でのデジタル化推進において、大切なのはデータマネジメントです。現状では、橋梁やトンネルの点検報告書は人間が読まなければ理解できないPDF 形式で作成されています。これでは機械による自動処理ができません。データを使った管理を徹底していくためには、維持管理データをBIM/CIM モデルに統合していくことです。点検時に撮影する写真に位置情報を付与することで、損傷箇所の特定が自動化されます」。

「さらに重要なのは、データベース化、つまりデータの構造化です。BIM/CIM モデルは、ひとつのデータベースです」と矢吹教授は示唆する。単なる可視化にとどまらず、損傷の位置、時期、程度などをデータベース化することで、機械による理解と処理が可能となる。BIM/CIM モデル自体がひとつのデータベースとして機能し、国際的なフォーマットであるIFC 形式のデータは機械による解読が可能で、必要なデータを抽出することができるようになる。「このような構造化されたデータ管理により、膨大な数のインフラ施設の効率的な維持管理が実現できるようになります」と矢吹教授はいう(図8)。

矢吹教授が40年以上前に電源開発で設計業務を担当した際に感じた課題は、現在でも根本的には解決されていないという。エンジニアや設計者が単純作業に忙殺され、本来の調査・研究・創造的思考に十分な時間を割けない状況が続いている。DX で代替可能な作業に多くの時間を費やしている現状を変えていくことが急務だ。

「理想的な環境では、エンジニアが論文研究や新技術の調査により多くの時間を費やし、従来の設計基準や示方書にとらわれない先進的な構造物や手法の開発に集中できるようになることです。しかし、現実には若手エンジニアの中で創造的な仕事を求める人材が業界を離れていく傾向が見られます。これは日本の土木分野の技術力の低下につながる深刻な問題です」と矢吹教授は危機感を滲ませる。「自動車産業では、より優れたデザイン、空力特性、燃費性能、静粛性、操作性などを追求し、部品ひとつひとつから全体システムまで継続的な改善が行われています。建設業界でも同様のアプローチが必要で、優秀な人材が魅力を感じる創造的な業界への変革が求められています」。

出典

図1、2:東京都市大学総合研究所土木建築情報学研究室

図3、4、6、7、8:国土交通省第14回BIM/CIM推進委員会(令和7年6月17日)

図5:国土交通省第13回BIM/CIM 推進委員会(令和7年2月25日)