(1)バリアフリー法

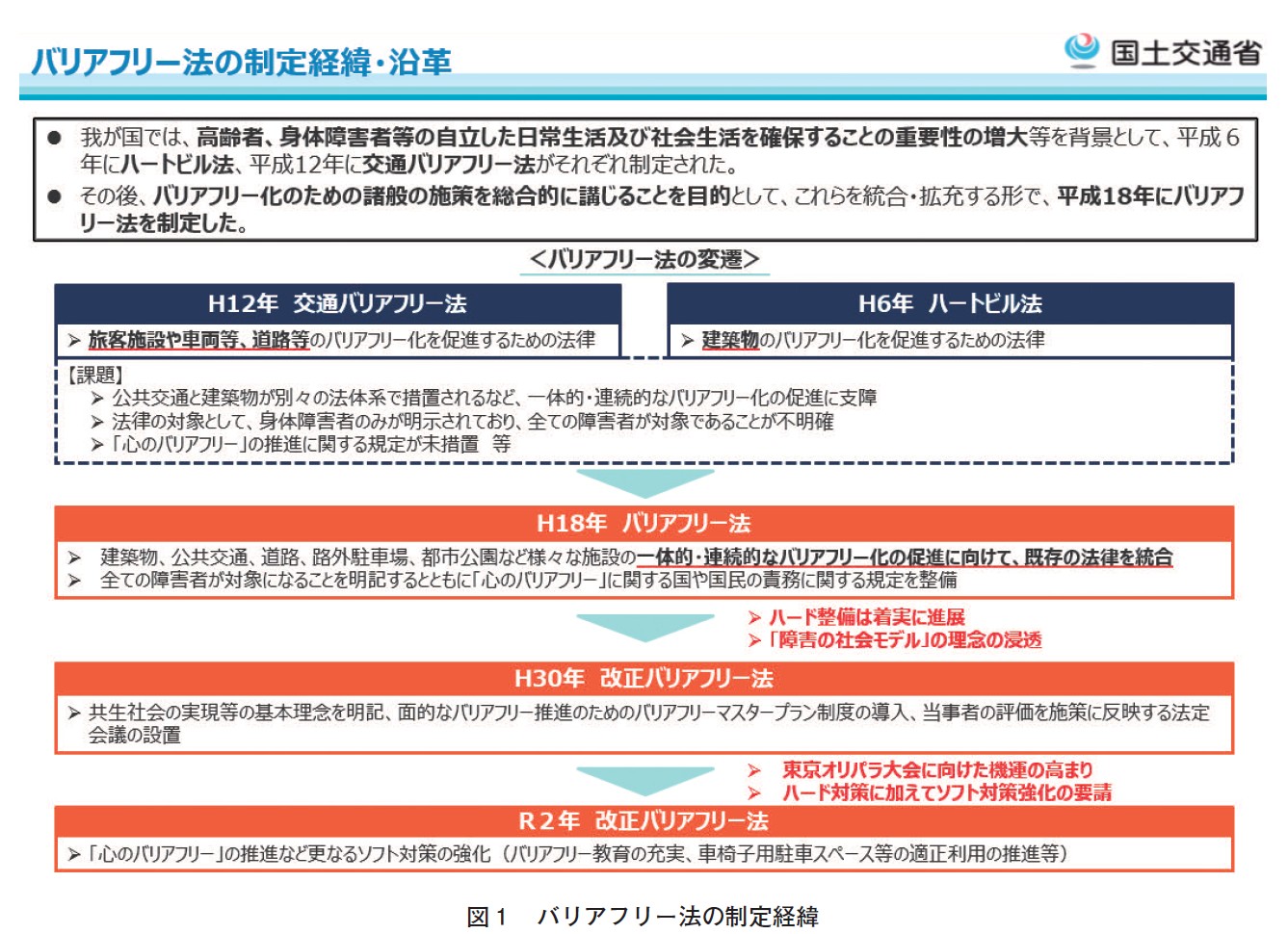

我が国では、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性の増大等を背景として、1994年に旧ハートビル法が、2000年に旧交通バリアフリー法が制定され、高齢者、障害者等を対象とするバリアフリー化の取り組みが進められてきました。

その後、より総合的かつ一体的な法制度を構築することにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における安全性の向上を図ることが必要となっていたことから、2006年に両法を統合・拡充し、公共交通機関や建築物等のバリアフリーの取り組みについて必要な措置を定めた、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)が制定されました(図1)。

(2)基本方針(バリアフリー整備目標)

バリアフリー法においては、バリアフリー化を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣がバリアフリー化の促進に関する「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(令和2年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第1号。以下「基本方針」という。)を定めることとされており、2006年に各種施設等のバリアフリー化の整備目標などを盛り込んだ基本方針を定め、国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携して、バリアフリー化を推進してきました。

2021年4月には、2025年度までの5年間を目標期間とする現行の基本方針への改正がなされ、聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリー進捗状況の見える化や、「心のバリアフリー」の推進等を図ることに留意しつつ、第3次バリアフリー整備目標を設定し、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進してきました。

(3)次期整備目標等の検討

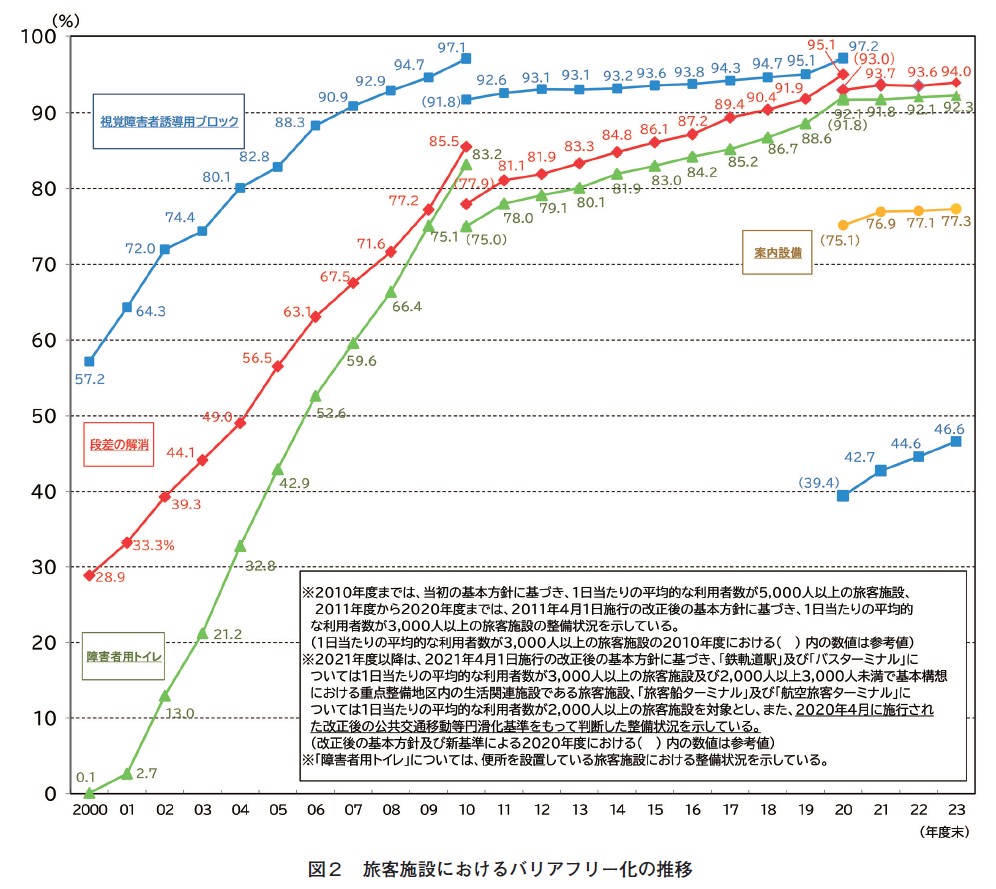

これまでの取り組みを通じて、我が国のバリアフリー環境は一定程度進捗してきました(図2)。一方で、現行の基本方針における整備目標は2025年度までの期限となっていることから、2024年5月より、学識経験者、障害者団体及び事業者団体の代表等から構成された、「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」(以下「あり方検討会」という。)を開催し、次期整備目標の見直しに向けて検討を行ってまいりました。

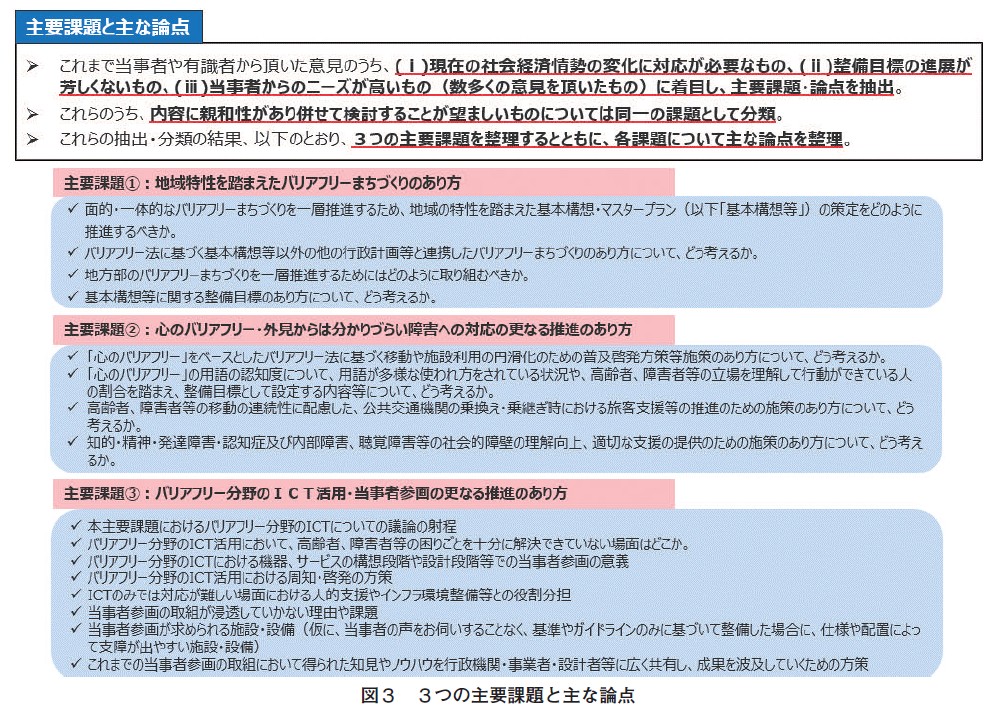

また、これまで障害当事者や学識経験者から幅広い視点で多伎にわたるご意見をいただいているところ、その中には、横断的な議論や施策のあり方・考え方の整理の議論が必要であり、検討に一定の期間を要するものがあります。その中から3つの主要課題を設定し、あり方検討会において集中的に議論を行いました。

本稿では、あり方検討会におけるこれらの議論を踏まえ、2025年6月に公表した「主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について(最終とりまとめ)」の内容についてご紹介します。

あり方検討会において集中的に議論を行った主要課題は、「現在の社会経済情勢の変化に対応が必要なもの」、「整備目標の進展が芳しくないもの」、「当事者からのニーズが高いもの(数多くの意見を頂いたもの)」の3点に着目し、抽出・分類を行い設定しました(図3)。

(1)現状と課題

①地域特性を踏まえたバリアフリーまちづくり

面的・一体的なバリアフリーまちづくりを推進するため、これまで移動等円滑化促進方針※1及び移動等円滑化基本構想※2(以下「基本構想等」という。)に関するガイドラインの作成・周知等を実施してきましたが、基本構想等については、作成自治体数が伸び悩んでいます。自治体が基本構想等の作成を予定していない理由としては、計画作成・事業実施の予算不足、人員・ノウハウの不足などが挙げられており、特に、地方部の小規模な自治体では基本構想等の作成が進んでいない傾向があります。また、計画策定等に係る事務が大きな負担となっているとの指摘もあるところです。

※1バリアフリー法に基づき、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、バリアフリー化を促進するために市町村が作成する面的・一体的なバリアフリー化の方針

※2バリアフリー法に基づき、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、公共交通機関、建築物、道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するために市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画

② 心のバリアフリー・外見からは分かりづらい障害への対応の更なる推進のあり方

2006年にバリアフリー法が制定されてから、「心のバリアフリー」の推進を図ってきたが、「心」という言葉が持つイメージから、「やさしさ」や「思いやり」という観点で捉えられ、誤解されやすいものとなっているため、「障害の社会モデルの理解」や「不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供」、「共感力、コミュニケーション促進」など、「心のバリアフリー」の3つの体現ポイントごとに議論する必要があります。「心のバリアフリー」関連の整備目標についても、体現ポイントを基に検討することが必要です。

また、公共交通機関の乗り換えや乗り継ぎ時において、高齢者、障害者等の移動の連続性を確保するためには、様々な交通モードとの結節点があることや、利用者の障害特性に多様性があることから、特性や対応等を意識しながら、そのあり方の検討が必要です。

さらに、知的・精神・発達障害・認知症及び内部障害、聴覚障害等には様々な特性があり、また、周囲の環境によって、障害になる場合やならない場合があることから、さらなる理解が必要であるとともに、状況に合わせて当事者が求めている支援を把握して提供することが重要になります。

③ バリアフリー分野のICT 活用・当事者参画の更なる推進のあり方

バリアフリー分野において情報通信技術(ICT)を活用することで、より簡単にコミュニケーションを取ることができたり、人手不足等の課題を解消することができる一方で、様々な障害特性を前提とし、障害特性や程度に応じて選択できる等、誰もが取り残されないようにICT 活用を進めることが必要です。しかし、ICT を使用する当事者や事業者における情報リテラシー不足が課題であるとともに、開発者側としても、使用者が何を求めているかの情報を得る機会が少ないことが課題となっています。

また、当事者参画は、障害当事者等だけではなく、その他の利用者にとってもより快適な共生社会の環境を整備することができる取り組みですが、その取り組みは徐々に広がっているものの、実施していない事例も少なくありません。そこで、当事者参画を推進するためには、その意義を明確にし、その必要性や効果について、広く一般の方々が理解するとともに、障害当事者が幅広く、継続的に参画できる場を設けることが重要です。

(2)対応方針

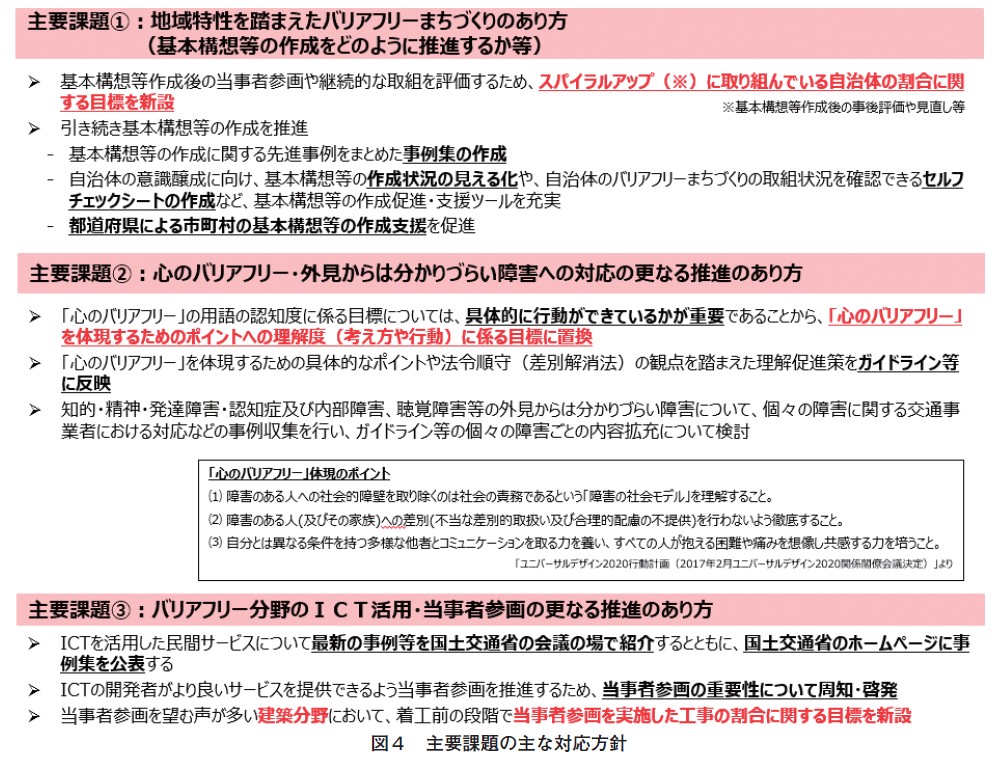

図4に示すとおり、各主要課題における、対応方針を整理しました。特に、「基本構想等」、「心のバリアフリー」、「当事者参画」に関しては、主要課題に関する議論を踏まえ、後述する第4次バリアフリー整備目標において、新規項目の設定や見直しを行うことで、取り組みの更なる推進を図ることとしました。

(1)見直しの視点

現行の第3次バリアフリー整備目標を踏まえ、国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、一定程度の進捗がみられたものの、引き続きバリアフリー化を進める必要があることから、次期目標の設定にあたっては、数値目標の引き上げや新規項目の追加等の見直しを行うこととしました。

(2)目標期間

施設整備に関する施策を記載している社会資本整備重点計画では、社会資本整備重点計画法施行令第3条に基づき、おおむね5年を一期としています。また、バリアフリー法第24条の3および第25条の2に基づき、市町村は、基本構想等をおおむね5年ごとに見直すよう努めることとされており、基本構想等に位置付けられる施設や車両等も、おおむね5年を単位に整備状況が進展されることを前提としています。さらに、少子高齢化社会への対応や技術の進捗状況を踏まえ、時代の変化により早く対応することが必要になっています。以上を踏まえて、新たな第4次目標においても、現行の第3次目標と同様に、2026年度から2030年度までの5年間を目標期間と定め、状況の変化が生じた場合等には、目標期間内であっても必要に応じて目標の見直しに努めることとしました。

(3)主な変更内容

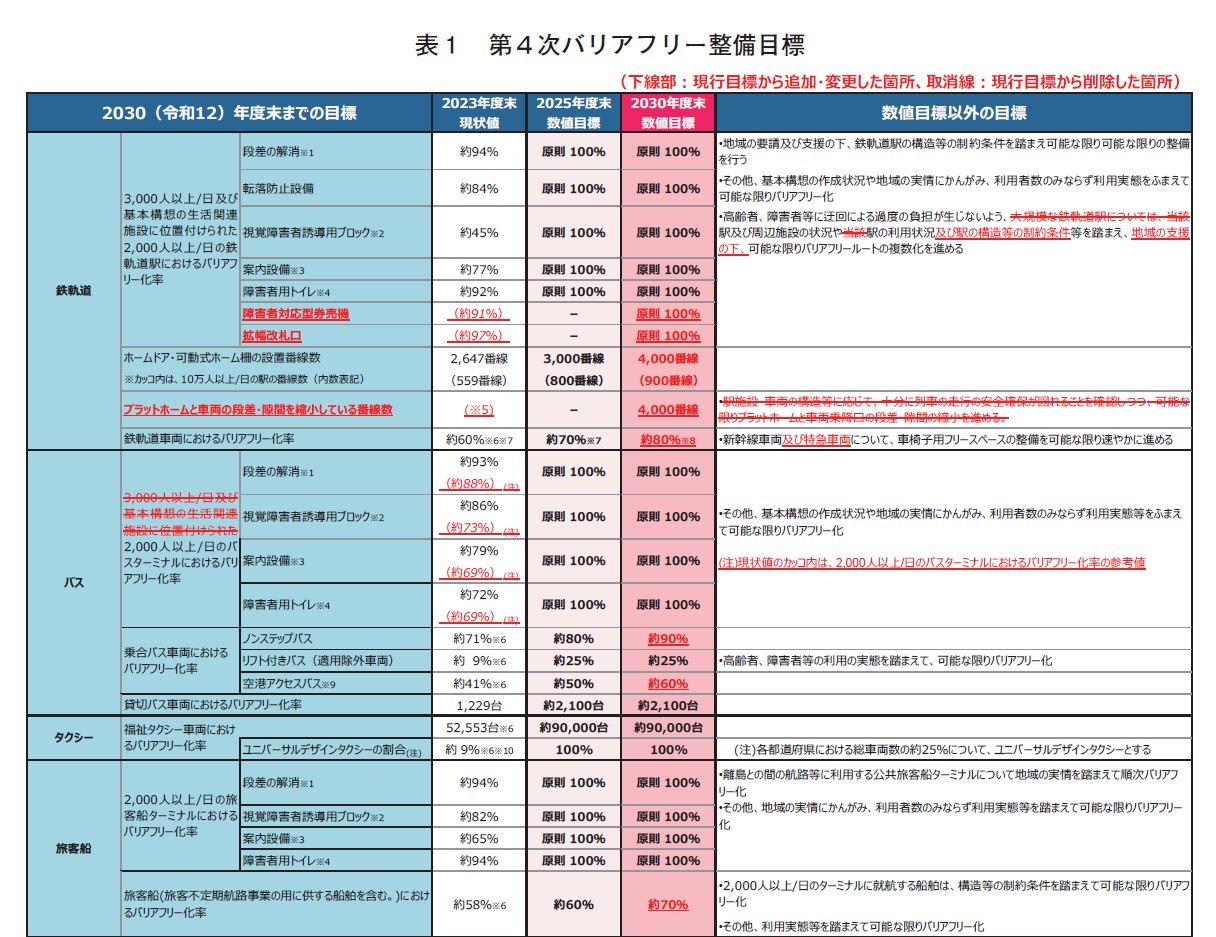

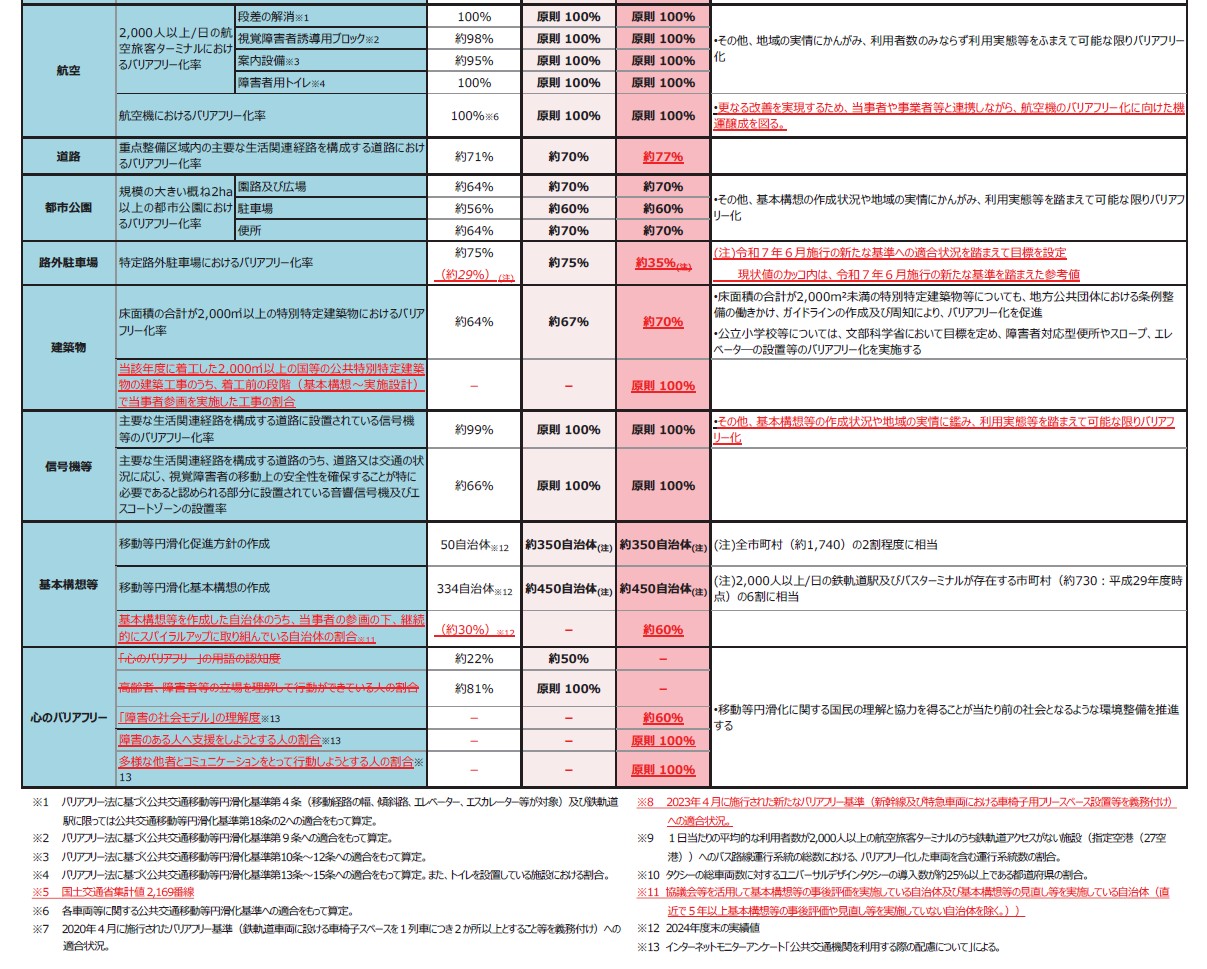

表1に示すとおり、第4次整備目標を整理しました。主な変更内容は以下のとおりです。

①鉄軌道駅等における目標の充実

・ ホームドア・可動式ホーム柵の設置番線数に関する目標の引き上げ

・ 鉄軌道車両におけるバリアフリー化率に関する目標の引き上げ

・ プラットホームと車両の段差・隙間を縮小している番線数に関する目標の新設

・ 障害者対応型券売機、拡幅改札口のバリアフリー化率に関する目標の新設

②建築物における目標の充実

・ 特別特定建築物のバリアフリー化に関する目標の引き上げ

・ 建築プロジェクトにおける当事者参画の実施に関する目標の新設

③市町村が作成する基本構想等のスパイラルアップに関する目標の新設

・ 基本構想等作成後の当事者参画や継続的な取り組みを評価するため、スパイラルアップに取り組んでいる自治体の割合に関する目標の新設

④心のバリアフリーの具体的な理解度や行動を評価する目標への変更

国土交通省では、最終とりまとめを踏まえて基本方針の改正作業を進めています。今後も引き続き、高齢者・障害当事者や事業者、地方自治体との連携を深めつつ、各種施設等のバリアフリー化や、基本構想の作成促進等を通じた地域のバリアフリーのまちづくりの活性化など、一層のバリアフリー化の推進に取り組んでまいります。

参考:国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000102.html

おすすめ書籍・サービス