――林野庁・竹中工務店・日本ウッドデザイン協会が語る「木の可能性」

近年、「木の建築」が再び脚光を浴びている。都市のビル、保育園、病院、オフィス──あらゆる場面で木材利用が広がる背景には、環境価値だけではない“人への心地よさ”がある。

今回は、国の政策を担う林野庁、現場で挑戦を続ける竹中工務店、そして木の魅力を社会に伝える日本ウッドデザイン協会の三者に、それぞれの立場から語ってもらいました。

インタビューは前編・後編に分けてお届けします。

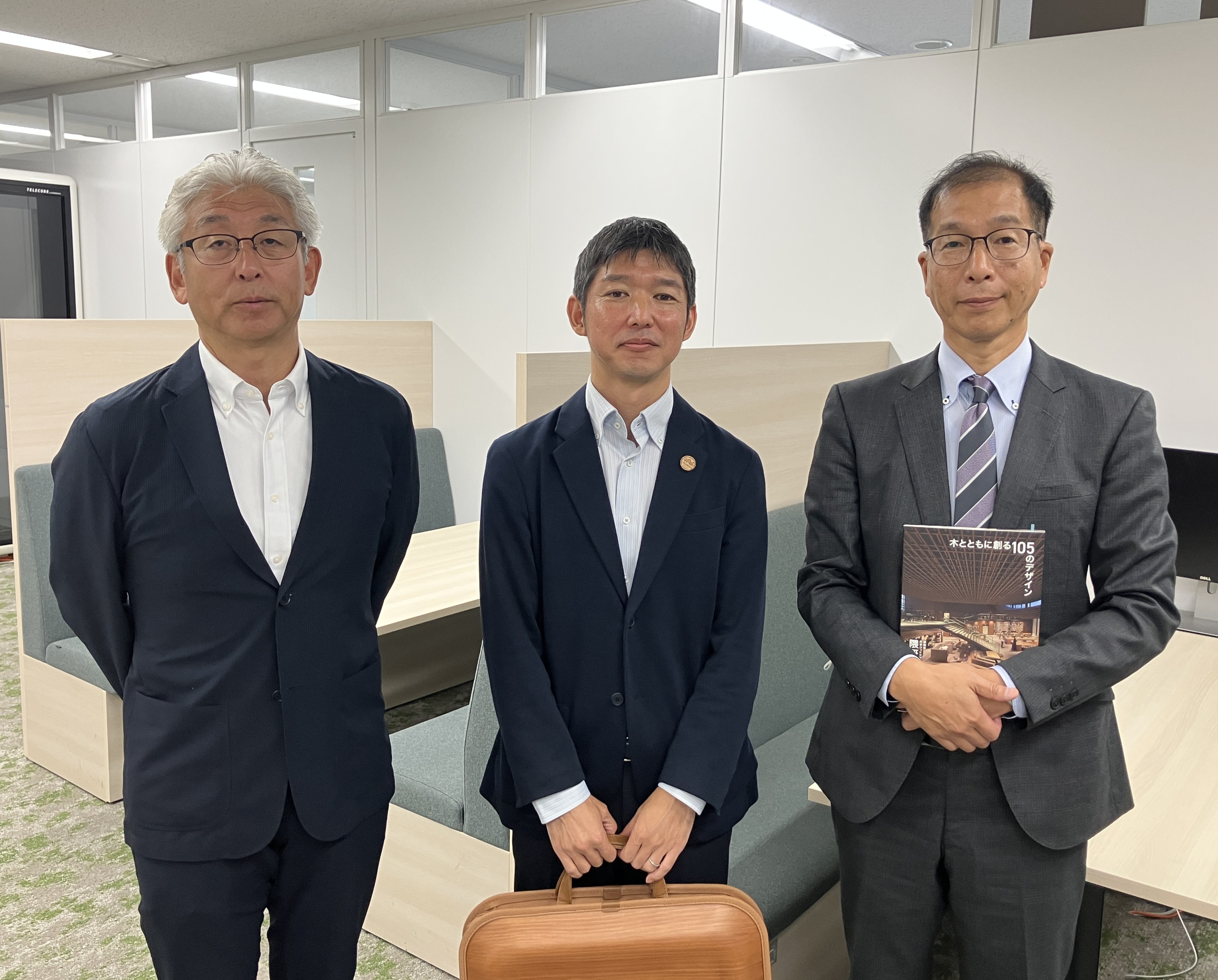

今回お話を伺った3人は…(右から)

一般社団法人日本ウッドデザイン協会

専務理事 末広 耕也氏

林野庁 林政部 木材利用課

課長 難波 良多氏

株式会社竹中工務店 木造・木質建築推進

本部長 花井 厚周氏

TOPICS

【前編】

【後編】

――まずはシンプルな疑問から。木を“伐る” “利用をすすめる”ことがどうしてカーボンニュートラルにつながるんでしょうか?

日本ウッドデザイン協会 末広さん(以下敬称略)

よく聞かれる質問です(笑)。

「植物はCO₂を吸収して、酸素を吐き出しています」と子供の時に習ったと思います。

これは植物というレベルのお話ですが、これを山で見ていくと木が光合成をしながら成長していきますよね。

木が成長していくとだんだん太くなりながらCO₂を吸収し、木の中に閉じ込めていきます。

これが炭素固定です。

木材を利用することで炭素固定量が溜まっていくのでカーボンニュートラルに貢献できるんです。

林野庁 難波さん(以下敬称略):

ただ残念ながら日本の山は年をとってきています…。

実は、木は若ければ若いほどどんどんCO₂を吸収します。

なので、今のように50年生を超えると、CO₂の吸収量が減ってしまいます。

そこで、今までたくさんCO₂を吸収して育った木を伐って建物や家具に使うことで、都市においてもCO₂を固定する。

そして、また新しい木を森に植えて、どんどんCO₂を吸収するという、

この“循環”をつくることが、森林を健康に保ち、結果的に全体としてのCO₂固定量を増やすんです。

つまり、「伐る」「利用をすすめる」ことは「未来の森を育てること」なんですよ。

――昨今、カーボンニュートラルの流れがあり木材利用のいいところが改めて見直されているように感じます。皆さんとしては、どんな変化を感じますか?

日本ウッドデザイン協会 末広:

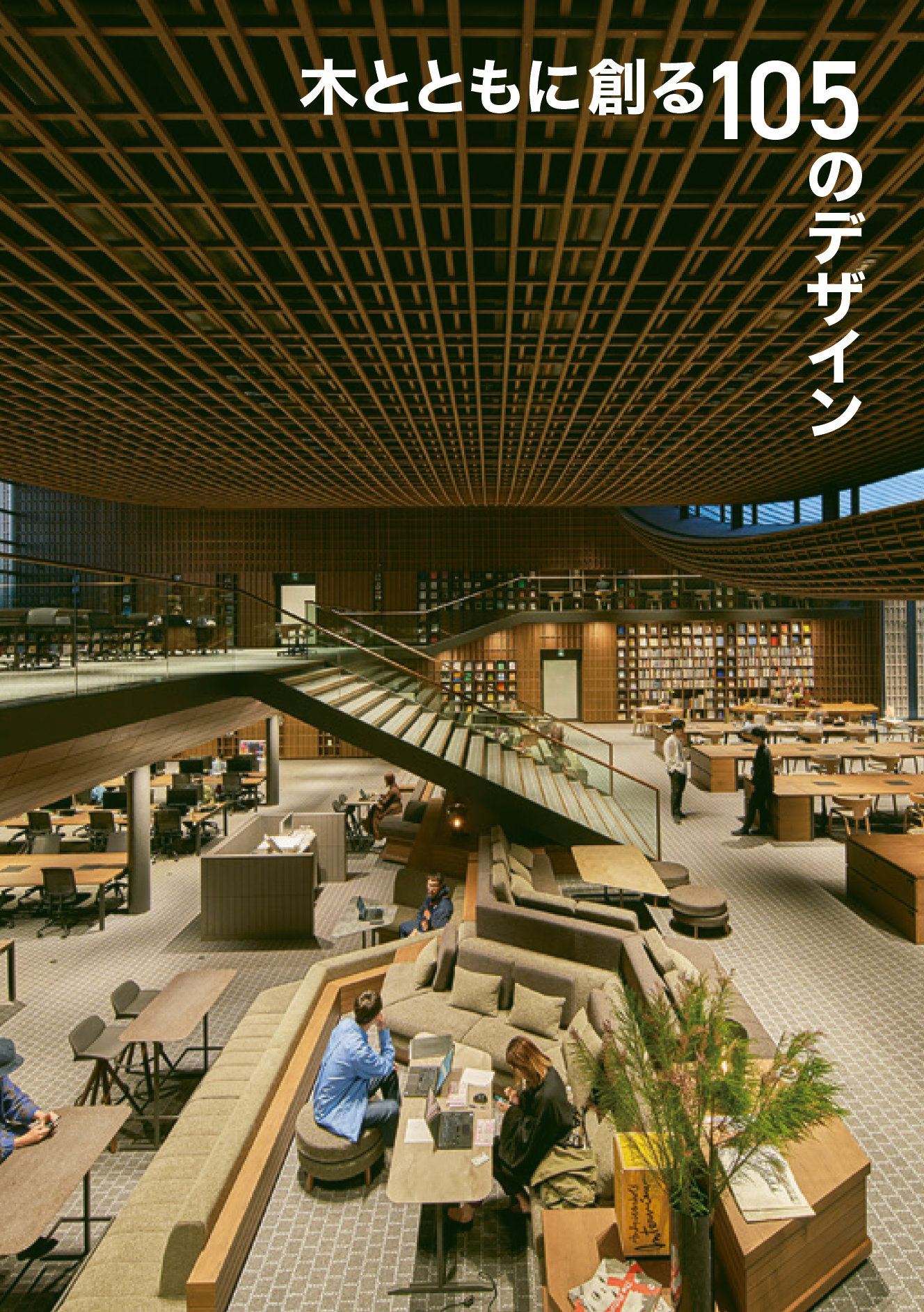

ウッドデザイン賞は、今年11年目になります。

全国各地に2300の受賞作品がありましたが、“紹介”はなかなかしきれていなかった。

ただ、今回書籍としてまとめていただいたことで、日本の木造建築物の多様さや美しさを表現できたなと思います。

改めて書籍を見返してみると、日本ならではの繊細な技術、文化を背景にしたデザインが表れているのを感じます。

そこに耐火技術や最新技術が加わってきたことで、より安全性などもカバーされていて、人を中心に進化してきたと実感します。

2024年に10周年、今年11回目が発表された「ウッドデザイン賞」。

過去受賞作品の中から、とくに国産の木材を多彩かつ豊かに使い、その空間の魅力を伝えている建築を紹介する書籍『木とともに創る105のデザイン』 を当会で発刊しています。

書籍では、デザインの魅力に加えて、建築に使用された木材量から算出した炭素貯蔵量(一部除く)を掲載し、木材利用による地球温暖化防止への貢献を“見える化”しています。

ぜひ、書籍も併せてご覧ください。

竹中工務店 花井さん(以下敬称略):

一言でいえば「木を見せる文化が戻ってきた」と感じます。

CLT(直交集成板)を使っても、耐火ボードで隠してしまう建物が多かった。

でも、日本人って“木の見える空間”を本能的に好むんです。

香り、手触り、光の反射――五感で感じる素材だから、隠してしまうのはもったいない。

最近では“木を見せる豊かな空間のデザイン”が増えてきて、本当に嬉しいですね。

みんな木の建物に入ると第一声で「わあ!」って声が上がります。

それに音の吸収や温度の柔らかさも違う。夏でも木陰の下にいるような心地よさがある。

大阪万博のパビリオンや国立競技場の木の下で休むと、本当に涼しいんですよ。

そんな木の質感みたいなものが理解されるようになって嬉しいなと感じてます。

木造の大学キャンパスやオフィスを建てると、施工中から空気が柔らかい。

木の香りも手触りも違うんですよね。

鉄骨やコンクリートに比べて軽く、加工もしやすい。しかもCO₂排出量は少ない。

“心地よさ”と“環境性能”が同時に得られるのは、木材ならではです。

林野庁 難波:

とにかく木材利用が浸透してきているという、時代の変化は感じていますね。

山側、生産者側だけの視点でなく、やっぱり木を使うことが自然だよね、デザイン含めていいよねという理解、雰囲気が進んでいる。

竹中工務店のようなゼネコンさんが積極的に木造に取り組む、日本ウッドデザイン協会さんが木の魅力をPRする、こうしたご協力のおかげで、木材利用がすごい進んできたなという実感はあります。

――“心地よさ”って感覚的な話に聞こえますが、実際にエビデンスもあるんですよね?

日本ウッドデザイン協会 末広:

あります!

たとえば寝室に木材・木質が多いと不眠症の疑いが少なくなるとの研究報告があります。

木の香りがリラックス効果をもたらすことは科学的にも確認されています。

私たちは「ウッドデザインライブラリー」というサイトで、そうした学術的な成果をわかりやすく紹介しています。

後編では課題や新たな取り組み、未来の展望についてお伝えします。

後編についてもぜひご覧ください。

【後編】につづく