――林野庁・竹中工務店・日本ウッドデザイン協会が語る「木の可能性」

近年、「木の建築」が再び脚光を浴びている。都市のビル、保育園、病院、オフィス──あらゆる場面で木材利用が広がる背景には、環境価値だけではない“人への心地よさ”がある。

今回は、国の政策を担う林野庁、現場で挑戦を続ける竹中工務店、そして木の魅力を社会に伝える日本ウッドデザイン協会の三者に、それぞれの立場から語ってもらいました。

インタビューは前編・後編に分けてお届けします。

今回お話を聞いた3人は・・・(右から)

一般社団法人日本ウッドデザイン協会

専務理事 末広 耕也氏

林野庁 林政部 木材利用課

課長 難波 良多氏

株式会社竹中工務店 木造・木質建築推進本部

本部長 花井 厚周氏

TOPICS

【前編】

【後編】

――前編では、木材利用の魅力や推進の背景についてお話をうかがいましたが、

その一方で、普及を進めるには供給面での課題も少なくないのでは?

林野庁 難波:

そうですね。

木材利用そのものの課題に加えて、供給の安定化や林業の担い手不足は大きな課題です。

スマート林業の導入や流通の効率化、地域ごとの製材体制の強化を進めています。

とはいえ「国産材が欲しいときに手に入らない」という声はまだ根強くあります。

特に大規模建築などで大量に必要な時にそのお声をいただくことも…。

ここは時間をかけてサプライチェーンを整備していくしかありません。

竹中工務店 花井:

現場でもそこは感じますね。

着工前に原木を確保するのに1年がかりになることも。

でも、企業が森に直接関わる動きも増えています。うちも森林を保有できないかと検討しており、持続可能な伐採・利用の仕組みを模索しています。

“山にお金を戻す仕組み”を業界全体で作っていかないといけない。

日本ウッドデザイン協会 末広:

本当にそうです。

木を使うことは、山に責任を持つことでもあります。

“プロダクトアウト”から“マーケットイン”へ、つまり作る側から使う側へと意識が変わりつつある。

これは木材利用の大きな転換期ですね。

――脱炭素の流れを“わかりやすく伝える”工夫も進んでいますね。

日本ウッドデザイン協会 末広:

そうなんです。

私たち日本ウッドデザイン協会は「Japan Wood Label 及び Wood Carbon Label」という制度の運用を始めました。

SDGsなど世の中の価値観が変わってきています。

環境にやさしい形で自分の生活を豊かにしていくという考えが定着しつつあるので、より一般的にわかりやすい仕組みが必要だろうと考えました。

木造建築や木製品がどれだけ炭素を固定しているかを“見える化”する仕組みです。

その一つが、竹中工務店さんの「FLATS WOODS 木場」ですね。

社員寮なのですが、ここで生活することが森林グランドサイクルとつながっている

⇒炭素がどれくらい固定されているかが可視化される

⇒カーボンニュートラルに貢献していると言える

というひとつひとつの積み重ねが大事だと考えます。

一般家庭でも家具や建物を選ぶときに、「このテーブルでどれくらいCO₂を固定できるのか」が分かる。

ポイントが貯まるような感覚で、環境貢献を“数字で実感できる”って、ちょっとワクワクしませんか?

出典:日本ウッドデザイン協会

竹中工務店 花井:

たしかに。

せっかく木を使ってCO₂を固定化=減らしているのに、それを伝えないのはもったいない。

当社も今後は、建物のどこで木がどれくらい炭素を固定しているのか、積極的に発信していきたいです。

誰が見てもすぐにわかるところがいいのかな、と考えます。

林野庁 難波:

私たちもその動きを後押ししていきます。

日本は、国土の約7割が森林という「森の国」ですので、森の国らしい国づくりに向けて、森林資源を循環利用し、全国で街の木造化を進める「森の国・木の街」づくりを進めています。

環境省と連携して、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制、いわゆるSHK制度において、木材利用の効果を来年度から新たに位置付ける予定です。

10月から、自治体や企業の皆さんが、建築物の木造化や木材利用の効果の見える化に取り組むことを宣言する「『森の国・木の街』づくり宣言」の募集も始めました。

木を「伐って終わり」ではなく、「建物の中で炭素を蓄える存在」として理解してもらう。

これが広がれば、社会全体が脱炭素の担い手になります。

――最後に、10年後の木材利用の未来像を聞かせてください。

日本ウッドデザイン協会 末広:

日本の木造建築は、技術と繊細な美意識の融合です。これは他にない強みではないかと。海外でも“日本の木のデザイン”が評価されています。

これからは、国内だけでなく海外に広げていく時代。グローバルな木の利用拡大、日本の木の文化を輸出していきたいですね。

また、国内においても木材利用をもっと広げていきたいですね。

木材利用は、家などの建築物利用だけでなく、生活の中でも気軽に利用できます。例えばちょっと木のお皿とかナイフ・フォークに置き換えてみるなども木材利用の一つです。

木材利用に意義があるということを理解してもらうのはもちろんですが、生活を豊かなものにするためにも取り入れることができるなど、国内もまだまだ利用推進の伸びしろはあると考えます。

林野庁 難波:

輸出といえば…。

実は日本からの輸出の半分は丸太の状態で輸出されています。

末広さんの話にもあったように、“日本の木のデザイン”は海外でも評価が高いので、今の状況はもったいないですよね。

なので日本の技術を活かした製材やデザインの優れた木製家具など、付加価値の高い製品の輸出をもっと増やしていきたいと思います。

「日本の木製品の価値を高めて国内外でもっと広めていく」ことを進めたい。

それが国産材の安定した利用と供給、さらには森林資源の循環にもつながります。

10月は木材利用月間です。身の回りのものを木に変える、暮らしの中に木を取り入れる、ウッド・チェンジを広く呼びかけることで、少しでも木に関心を持つきっかけになったらいいなと思います。

竹中工務店 花井:

僕は「木を使い続ける社会」をつくりたい。

人口も減ってきて、地方都市では新築をどんどん建てる時代はではなくなっている。

これからは“使い捨てない建築”の価値が問われると考えています。

木はリサイクルもできるし、再利用のデザインも可能です。

地方が衰退していく中、木をうまく活用したオシャレな本社ビルにしたら求人応募者数が増えた例もあります。

若者が働きたくなる、地方を活性化するようなオシャレな空間が広がればと考えます。

都市部では大規模な建築物への木材利用でコストが障壁となっているので、標準化や簡単に施工できる仕組み作りなどで原価低減して普及させる。

それにむけて各企業で取り組み、技術もオープン化して利用普及をさせていくというのがこれから必要だし、そうなってほしいです。

そんな循環型の建築文化を日本から発信できたら最高ですね。

「木を使えば地球にやさしい」

――この言葉は、もはやスローガンではありません。

木を使うことでCO₂を減らし、人の心を癒やし、地域をつなぎ、文化を守る。

それこそが、今の“木材利用”の本当の意味です。

「義務ではなく、楽しみとしての脱炭素。」

木を使う文化が広がれば、私たちの暮らしそのものが地球を守る行動になります。

木を使うこと――それは、未来への投資であり、希望のかたちなのです。

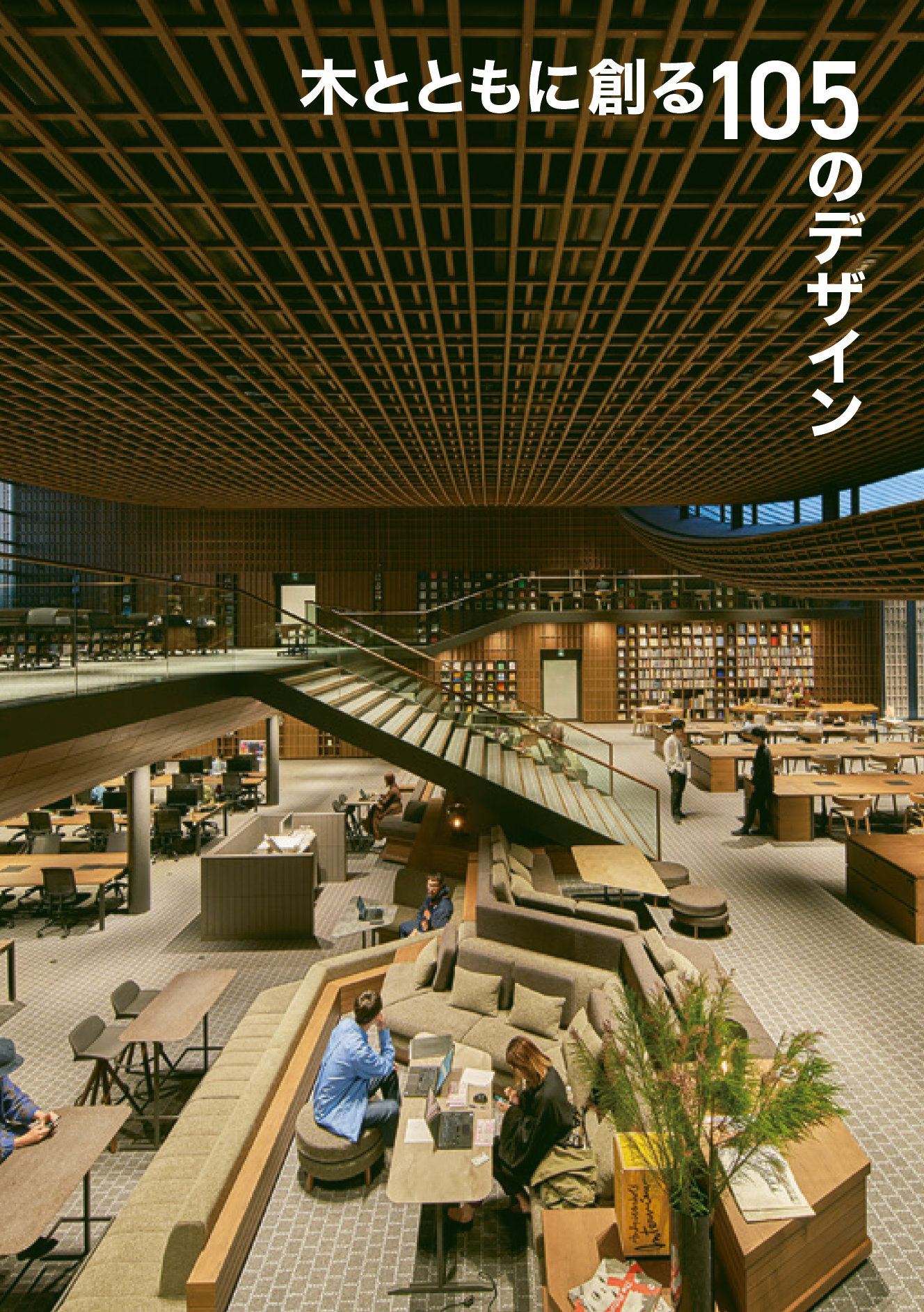

今回インタビューにご協力いただいた日本ウッドデザイン協会と『木とともに創る105のデザイン』 を発刊しました。

書籍では、デザインの魅力に加えて、建築に使用された木材量から算出した炭素貯蔵量(一部除く)を掲載し、木材利用による地球温暖化防止への貢献を“見える化”しています。

ぜひ、書籍も併せてご覧ください。