BIM/CIMをはじめ、データ解析や3Dモデルの活用、写真や文書管理など、建設分野にもデジタル技術やAI等のDX活用が急速に進んでいる。建設とテクノロジーを融合させた「建設テック」を成長させることで建設産業全体の持続的発展につなげようと2022年に一般社団法人建設テック協会が設立された。その活動状況をうかがった。

建設テック協会は、新しいテクノロジーの調査や環境整備などを通じて、国内外の建設産業を持続的に発展させるための社会基盤実装を目的に2022年に設立された非営利団体である。建設会社をはじめ、大学などの教育機関、建設テック企業、スタートアップなど多様なメンバーで構成されている。

代表理事の中島貴春さんは、「建設業界には、さまざまな業界団体があり、業界の標準やルールづくり、動向調査などの活動をしていますが、テクノロジーが進化する中で、建設業界、IT 業界、それを支える教育機関やベンチャーキャピタルなど、多様なプレーヤーが建設業とテクノロジーの活用について語り合う場やコミュニティが必要だと考えました」という。事務局長の斎藤寛彰さんは、「さまざまな関係者が連携し、建設テックを持続的に成長させるビジネスエコシステム*の構築を目指しています」という。

* ビジネスエコシステム:総務省によると、ビジネスの「生態系」であり、企業や顧客をはじめとする多数の要素が集結し、分業と協業による共存共栄の関係を指す。

2024年4月から建設業にも「働き方改革関連法」により時間外労働時間の上限規制が適用された。高齢化が進む中、急速に人手不足が深刻化して、テクノロジーを活用した生産性向上が喫緊の課題となり、国土交通省でもインフラDX を強力に推進している。実際、建設現場で、スマートフォンやタブレットを操作している技術者の姿を見る機会が増えてきた。これまでは、高性能PCや高度な専門知識がないと扱えなかった技術が、クラウドシステムの活用で情報共有でき、簡単な操作で使えるアプリケーションが数多く出て、業務効率化に寄与している。

それらのアプリを開発しサービスを提供しているのが、建設テック企業である。建設テックは、建設×テクノロジーの造語であり、主に建設業および関連企業で使われる情報技術や付随する革新的な動きの総称として使われている。そこにはスタートアップの存在が欠かせない。スタートアップとは、革新的な技術やビジネスモデルによってイノベーションを生み出すことで、起業から短期間で急成長を遂げる企業と定義されている。ベンチャーキャピタルなど外部から資金調達をしていることも特徴だ。建設業界に限らず、あらゆる産業でスタートアップの存在感が増している。政府は2022年を「スタートアップ創出元年」とし、活動を推進している。2023年には、国内においても時価総額10億ドル以上のユニコーンが7社出現している。

中島さんは、大学院でBIM を研究し、入社した大手ゼネコンで施工管理や建設現場で使うシステムの企画・開発、BIM 推進を行ってきた。その経験から「建設の世界を限りなくスマートにする」というミッションを掲げ、2016年にCONCORE’S 株式会社(現株式会社フォトラクション)を設立した。自社で開発した建設業向けの生産性向上サービス「フォトラクション」は30万を超える建設プロジェクトで導入されている。業務をサポートするアウトソーシング、建設BPO をクラウド経由で提供するなど事業を拡大し、これまでに約38億円の資金調達を実施している。

2022年から協会の運営に参画している斎藤さんは、戸田建設でイノベーション共創のために投資によるスタートアップへの支援を行っている。「建設業界は、良くも悪くも堅実な業界です。社会的な影響が大きいため、プロジェクトでは失敗が許されませんし、安全面や品質面においても厳しい基準があり完成されたものでないと受け入れられません。これはスタートアップにとってはハードルが高いのです。建設産業のいろんな課題が山積している中で一緒に挑戦してくれる仲間が増えていって欲しいと感じていた時に中島さんにお声掛けいただいてお手伝いすることになりました」と斎藤さんはいう。

この協会では活動を円滑に進めるため、通常の協会ではめずらしい「緩くやる」「雑談をする」「褒め称える」という3つの価値観を共有している。緩やかに集まり、柔軟な発想で意見を交わし、尊重しあう関係性の中から新しいモノやコトが生まれる。イノベーションはこういった柔軟な環境の中で生まれていくのだろう。中島さんは「会員には成果物や協会への貢献を戦略的に求めないことで、健全な建設テックのコミュニティとして機能させたいと考えています」という。

会員は、アカデミック会員、建設関連企業会員、一般法人会員の3種類があり、一般法人会員のみ会費が必要だが、それ以外はなんと会費無料。これは、活動の支援といったスポンサーシップの側面もあり、斎藤さんはその理由を次のように語る。「一般的に、企業が業界団体などへ参加するには、社内稟議や上申、誰が参加するかといった調整が必要です。費用が掛かれば会社からは活動の成果も求められます。そこで会費を含め参加しやすい仕組みをつくりました」。

協会の主な活動としては、「建設テックゼミ」と「スタートアップ協業CG(コミュニティグループ」がある。「建設テックゼミ」は、協会の前身となった「建設AI スクール」を継続した活動である。学生を中心に建築とテクノロジーの融合をテーマに月に1回集まり自由に議論する。学生の研究発表やプログラミングの勉強会、外部からゲストを招くこともあり、楽しみながら活動できる場である。

「建設テックコミュニティグループ」は、3か月に1回、会員企業の施設を借りて開催している。建設関連会社と建設テックスタートアップ、スタートアップに投資をするベンチャーキャピタルが集まり、それぞれ事例紹介をする。その後は、懇親会で情報交換を行うことで仲間意識が醸成される。「出会ったことをきっかけに連携が進むこともあります。また、異なるサービスを提供しているスタートアップが一緒にできる部分もあり、コミュニティづくりの意味は大きい」と中島さん。

差し迫った課題解決のためにゼネコンや専門工事会社のスタートアップに対する期待も大きくなっているという。2020年からスタートアップへの投資を行っている戸田建設は、今年、コーポレートベンチャーキャピタル30億円の追加を発表した。「ゼネコンの中でも先進的な取り組みだといえます。資金を供給されて、新しい建設テックが芽生えていくことは、業界全体の発展につながります」と中島さん。斎藤さんは「数年前までは、スタートアップの製品を積極的に採用する姿勢はごく一部でしたが、最近は、むしろ求めている雰囲気を感じます。私が所属する会社でも問い合わせが増えています。濃淡はありますが、他社も近しい状況ではないかと想像しています」という。さらに斎藤さんは「個人的な意見ですが、今までスタートアップ企業は建設業の外の人といった捉え方をされていましたが、サービス提供者が増える中で、仲間というか、建設生産に必要不可欠なサービスを提供する人たちとして一体化してきている感じがあります」。

大手建設会社がスタートアップに注目し、支援する背景には、建設産業における課題を従来の手法だけでは解決できなくなっていることがある。斎藤さんは「新しいもの、実績がないものでもトライアルをして、課題を解決していかなくてはならない局面に差し掛かってきています。建設投資額が高い水準で推移するのに対して産業の供給能力はどんどん下がっていきますので、ドラスティックに変えていくことが必要です」と指摘する。

建設テックを建設業界で実装していくためには、建設会社とスタートアップが共創していくことが重要だが、そもそも建設産業とIT の世界には、アプローチの違いがある。ソフトウェアの開発では、正式版をリリースする前に、ある程度完成したβ版でユーザーからのフィードバックで機能や使い勝手をチェックし、改良していくことが一般的だ。一方の建設会社は、試行錯誤の前に常に完成形が求められる。

また斎藤さんは「これまでは、スタートアップと建設会社が緩く集まれる場がないことが課題でした。いきなり商談のような感じで、企業の偉い方を前にスタートアップの営業担当者がプロポーザルするような形で、このサービスは使えるか使えないかといった話になってしまいます。それは内容をすり合わせていく発展的なコミュニケーションではないと感じていました。気軽に課題について意見交換できる空気感がないと建設産業の課題に挑戦したいという企業が増えないと思います。緩くつながることで、お互い腹を割って困っていることを話せる風土が培われています。それが私たちの協会の価値だと感じています」という。

建設経済研究所の「建設経済モデルによる建設投資の見通し」によると2024年度の建設投資は前年度比0.7%増の72兆4,100億円。中島さんは「建設産業は日本のGDP の1割以上を占める巨大産業であり、それに関連するテクノロジーの活用が進んでいく中で、建設テックも数兆円規模の産業として成り立つようになります。大きなマーケットの中で共存していくことで建設産業全体のDXやデジタル化が進んでいく規模に成長させていきたいと思っています」と語る。

さらに中島さんは「建設産業を他産業と比較して、最もDX が進んでいるといわれる産業にしていきたいですし、建築や社会基盤をつくることは、とてもやりがいがありますので、働く人たちが生き生きと働いて、結果的に日本の建設業が盛り上がればいいなと思っています」。斎藤さんも「建設現場を楽しく働ける場所にしたいと考えています。建設現場の中では予算やルール、やらなければいけないこと、やってはいけないことが多すぎるのです。建設テックで少しでもその負担を軽くできれば、建設業で働く人は、仕事がもっと楽しくなるはずです」。

また斎藤さんは「建設産業を革新していくスタートアップがまだまだ少ないと感じています。工事現場の仮囲いの中で何が行われているかを知らない人にとっては、建設産業の課題が何かすらわからないので製品やサービスを提案することにたどり着けないという参入障壁があると感じています。スタートアップを主体として多様な関係者が集まって一緒に挑戦できるような環境が自然とできていけばいいと思っています」。

建設テック協会の活動を知るにつれ、建設産業が大きく変わりつつあることを実感した。また緩くつながり新しいことを生み出すコミュニティづくりなど、業界団体の新しいモデルとして大いに参考にしたい。。

東大発のスタートアップとして、2020年に創業した株式会社アーバンエックステクノロジーズは、「都市インフラをアップデートし、すべての人の生活を豊かに」をミッションに、都市インフラが抱える課題をデータ×AIの力で解決する事業を展開している。どうしたら都市インフラを持続可能なものにアップデートできるのかという問題意識のもと、予算規模や人材、置かれている環境に関係なく、道路管理者がインフラを適切に守っていける「しなやかな都市インフラ管理を支えるデジタル基盤をつくる」ことをビジョンとしている。

その第一弾の事業として、AIによる独自の画像分析技術を開発し、車載スマートフォンやドライブレコーダーで撮影した画像から道路路面の損傷箇所を自動で検出する「RoadManager」と「ドラレコ・ロードマネージャー」を提供している。

スマートフォンにアプリを入れ、道路を走るだけで、誰でも一定レベルの点検ができる道路の総合管理ツールである。スマホで撮影した画像データから道路の損傷箇所を自動で検知・処理し、必要なデータのみをサーバーへ自動送信する。

結果はWeb上の管理画面で表示され、管理者は補修対象の選定や補修箇所の指示書を作成でき、補修担当者との連携も簡単にできる。

低コストで目視検査よりも効率良く点検できることから、地方自治体が抱える道路メンテナンスの課題解決策として注目されており、ドラレコ・ロードマネージャーは、国土交通省の「第6回インフラメンテナンス大賞」など、数々の賞を受賞した。

株式会社CORDERは、「建設業で働く人々を不合理から解放する」をミッションに、積算領域の支援サービスを行っている。ヒアリング調査から、材料費や労務費などの見積、発注といった調達領域の構造改革の必要性を感じた。中でも根深い課題と捉えたのは「積算業務」だった。人手不足や2024年問題から、外注化のニーズが高まっているが、積算技術者は不足しており、積算事務所もすべての案件に対応できない状況だ。

積算業務は、専門的な知識や経験が必要となるが、その一方で設計図書からの数量拾い出しには時間と労力がかかる。人材を採用しても専門分野の教育には時間がかかるなど、積算技術者1人当たりの業務負荷はこれまでも建設業の課題に挙げられていた。そこに着目したのが、外注先を探す企業と積算の専門知識のある人材をマッチングする「積算代行クラウド」サービスだ。建築工事一式から、工種や材料を問わず対応が可能だ。数量拾いから積上げまで、自社の積算業務を省力化し、工数の90%を削減でき、さらに事務作業にかかるコストも抑えられるという。準大手、中堅のゼネコンからの依頼をメインに、2023年度は250件の受注を目指している。

現在は、建築が主だが、今後は設計コンサルタント会社で経験を積んだ人材を活用し、土木分野など、公共工事にもサービス範囲を広げていくことを検討中。

株式会社Back Cast. Designは、ゼネコンの施工管理の効率化を支援するサービスを提供するために2023年6月に設立された。大手ゼネコンで現場管理業務に15年従事し、現場を知り尽くしたスペシャリストが、ITエンジニアやAIエンジニアとタッグを組み、建設業のDXを推進するために次世代の工程管理ツール「Back Cast」の開発を進めている。

建設工事では、施工管理の熟練者が、すべての工種の作業工程、マイクロタスクを把握し、頭の中で詳細なスケジュールを組み立てていくことで円滑に工事を進めてきた。しかし、技術者の高齢化や新たな入職者の減少による人手不足から、若手技術者にノウハウが伝わらず、そのために現場が円滑に進まず、手戻りが多くなっているという。

熟練技術者のノウハウを組み込んだ工程管理をシステム化したBack Castを使うことで、経験の少ない若手技術者でもプロジェクトが遂行できるようになる。期日や優先順位、与条件などの情報を加えて詳細に入力や編集してカスタマイズすることも可能であり、工事に関わる複数の関係者と相互にスケジュールを共有できる。2023年6月にトライアル版をリリースし、すでに複数の企業で活用が進んでいる。蓄積されたデータを業界横断でデータベース化して、ナレッジを共有することでスーパーゼネコンでなくても現場の技術者が活躍できるようになると期待されている。将来的には、サービスの拡充を図り、顧客だけでなく他の企業や地元企業とも連携してオープンなプラットフォームを目指していく計画だ。

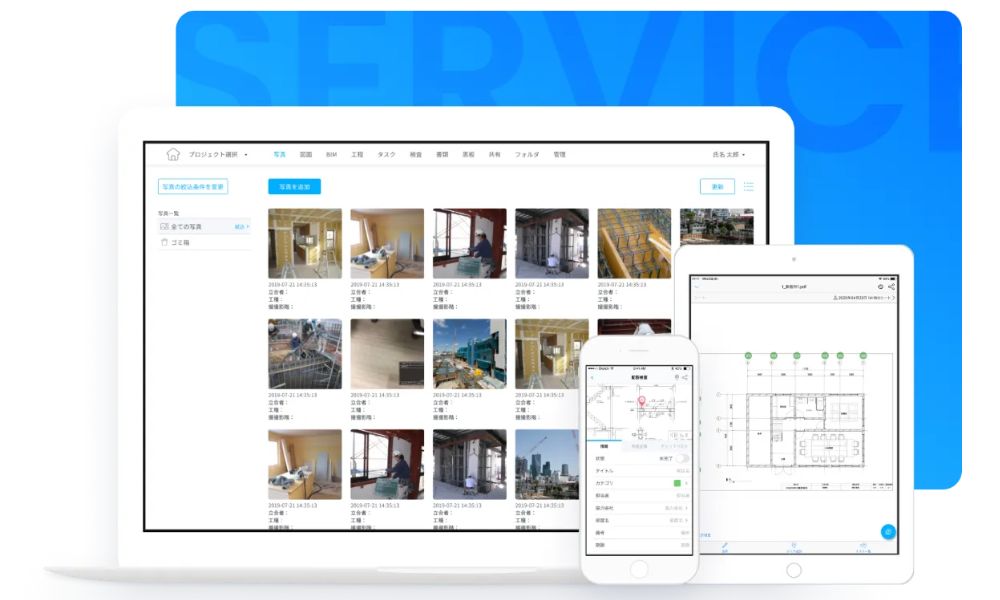

株式会社フォトラクションは、「建設の世界を限りなくスマートにする」というミッションのもと、建設生産支援クラウドサービス「フォトラクション」で建設業の生産性向上を支援している。2017年にサービスを開始した「フォトラクション」は、写真管理や図面管理、工程管理などの多くの施工管理業務を一元化し、プロセスを可視化、関係者で共有するクラウドシステムとして建設業界で導入が進んでいる。

2022年10月からはクラウド型の建設BPO(業務プロセスの外部委託)機能を搭載し、検査準備、施工計画書の作成、電子小黒板等の提供も開始している。従来のクラウドサービスにBPOを組み合わせたことで大幅な生産性向上を実現し、20万件のプロジェクトで導入されている。

「フォトラクション」を導入することで、現場での1人あたりの作業は月に20時間削減でき、報告作業にかける時間は99%削減することが可能になる。大手ゼネコンをはじめ、専門工事会社、設計会社などで活用が進み、自社のDX戦略を実現するためのプラットフォームとして、全社で導入し活用する企業事例も増えている。

2020年に国土交通省NETISに登録され、公共工事における現場の検査、出来形管理、書類作成・整理、工事関係者間の情報共有などの工事監理業務で活用が進んでいる。さらに今後は、設計⇔施工それぞれで有益なデータを活かす目的のもと、土木の施工管理でトップシェアを持つ福井コンピュータホールディングスと協業し、業界に特化したソリューションの拡大を進めていく方針だ。

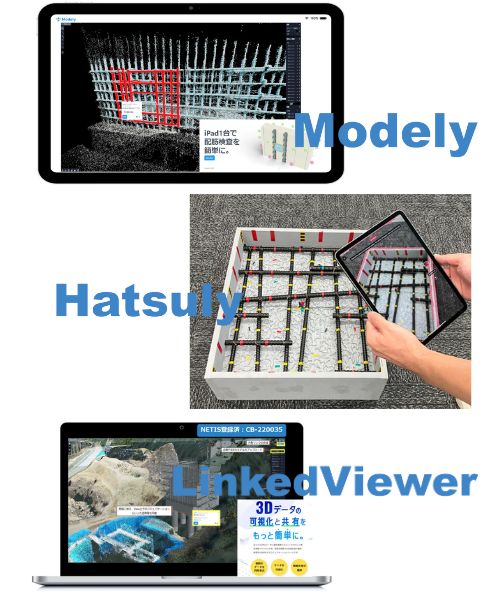

2020年7月に設立されたDataLabs(データラボ)株式会社は、点群データの自動3次元モデル化(BIM/CIM化)技術をもとに、建設業務を効率化するクラウドシステムの開発・提供を行っている。同社が開発した「LinkedViewer」は、あらゆる3次元データに属性情報やコメントを付与して関係者間で共有でき、受発注者間での合意形成や進捗管理等を効率化するコミュニケーションツールとして活用されている。

2023年4月から提供を開始した「Modely」は、LiDAR*付のiPadで取得した点群データをクラウドにアップロードするだけで、3次元の配筋モデルを自動生成することができる。設計値との比較や帳票の自動作成も可能だ。これまで複数人で行っていた現場実測を1人で行え、3次元データや帳票を発注者と共有することで、現場立ち会いの頻度を減らせることが可能となり、時間やコストを大きく削減できる。

発売から半年間で多くの実績を重ねており、大手ゼネコンはもちろん、中小から地場のゼネコンまでさまざまな事業者に利用され始めている。「Modely」は、国土交通省の「国土交通省の直轄工事における新技術活用の推進」の対象技術となっている。

*LiDAR:レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術。2000年以降のiPad Proに標準装備されている

紹介した各社のテクノロジーやサービスは多岐にわたるが、共通していることは、個別の作業の省力化、効率化にとどまらず、業務そのもののプロセスを見直し、変えていく仕組みをつくったことだ。かつ、低コストで導入でき、誰もが使いやすいことも特徴だといえる。

多くの建設現場で、タブレットやスマートフォンが活用されている光景を目にするようになった。低コストで簡単に使えるアプリケーションは、大手企業のみならず中小の企業の技術者にとっても業務効率化の有益なツールとなり、業界全体の生産性向上につながっていくはずである。

国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)にもスタートアップが開発した業務効率化のための新しい技術やサービスが登録されている。今後は、公共工事においても活用が広がっていくことだろう。また、国土交通省が2023年度から実施している公共工事におけるBIM/CIM原則適用にともない、3次元データを関係者で共有できるクラウドサービスやアプリケーションに対するニーズも高くなっており、建設テックに大きな期待が寄せられている。2022年4月には、スタートアップ、企業、大学などが会員となった、一般社団法人建設テック協会が設立されるなど、今後のさらなる成長が見込まれる。