ー燃料油補助金とガソリン減税,原油価格の行方ー

先日の「総合経済対策」(2024年11月22日、閣議決定)で、「ガソリン補助金」は、規模縮小の上、継続と決まった。併せて、「ガソリン減税」については自動車関係諸税全体の見直しに向けて、検討とされた。補助金縮小で、ガソリン等の石油製品価格は、12月と1月に、5円/ℓ程度ずつ2段階で値上がりすることになる。

本稿では、わが国の物価対策として、今後の展開が注目される、「燃料油補助金」を中心に、「トリガー条項」の凍結解除、「旧暫定税率」等について、解説するとともに、補助金終了後には、わが国石油製品価格に大きな影響を与えるであろう、今後の原油価格について、米国大統領選挙を踏まえ、考えてみたい。

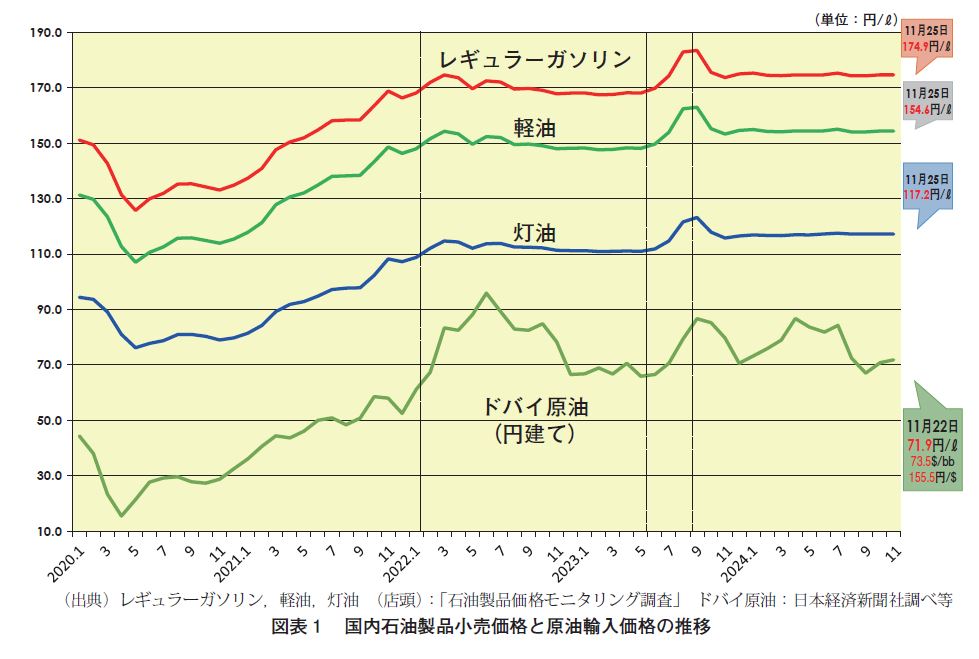

2023年秋から、ガソリン・灯油・軽油・重油等の石油製品の国内価格は、ほぼ横ばい、安定を続けてきた。ガソリン小売価格(全国平均、資源エネルギー庁調査)は、政府目標価格である175円/ℓ前後の水準で推移している。確かに、補助金支給開始(2022年1月)以前、ウクライナ戦争開戦(2022年2月)以前の水準と比べると高止まりではあるが、安定的である。いわゆるガソリン補助金「燃料油価格激変緩和補助金」の効果である。補助金がなければ、12月第1週には191.1円/ℓ(資源エネルギー庁ガソリン予想価格)程度になっていると見られる。

補助金開始以前、国内石油製品価格は、原油価格水準に連動して決まっていた。ガソリン・軽油・灯油のスタンド店頭小売価格は、原油輸入価格に、ほぼ平行して変動していた。原油輸入価格と灯油価格の差は、精製費・備蓄費・運賃・人件費・販管費・利益等の石油元売・流通の国内コスト・マージンであり、灯油・軽油・ガソリン間の価格差は、ほぼ税金の差と考えて良い。

補助金開始後、2022年下期から23年5月までは政府目標価格168円/ℓ水準で、23年10月から現在までは175円/ℓで横ばいになっていることが分かる。リッター当たり補助金支給単価は、資源エネルギー庁が目標価格になるように毎週改定している。基本的に、前週の原油価格(ドル建て)とドル円為替相場を基準に、前々週との変動幅に応じて、原油輸入価格が上昇すると補助金を増額、低下すると補助金を減額している。

したがって、ウクライナ戦争直後やハマスのイスラエル侵攻(2023年10月7日)直後の原油価格上昇期、あるいは2022年下期の急激な円安進行時にあっても、円建て原油輸入価格水準に関係なく、国内石油製品価格は安定的に推移してきた。逆に、原油価格が低下しても、補助金は減額され、小売価格は下がらない。そのため、現在の補助金制度が続く限りは、国内価格は横ばいが続くものと考えられた。

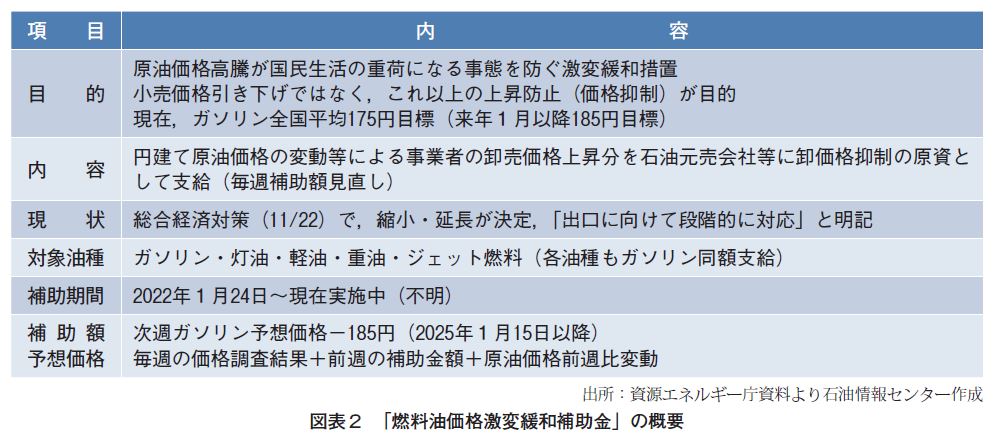

「ガソリンには補助金が出ているのに、なぜ値下がりしない」という声をよく聞く。しかし、前述の通り、補助金は、仕組みとして、政府目標価格水準で安定させるのが狙いであり、もともと価格の引き下げは目的ではない。そもそも、2021年秋の総合経済対策で、コロナ禍からの回復途上にある経済において、原油価格高騰が国民生活の重荷になる事態をふせぐための「激変緩和対策」として、緊急的に措置されたもので、小売価格引き下げを目的にしておらず、これ以上の上昇防止・価格抑制を目的とする補助金である。その意味では、補助金は、小売価格の安定という目的通り、趣旨に沿った役割・機能を果たしてきた。

しかも、補助金は、石油製品をガソリンスタンドや燃料店等に卸している石油元売会社・輸入商社等に、卸価格引き下げの原資として、支給されており、卸価格の引き下げによって、間接的に小売価格抑制を図っている。卸価格や小売価格の値動きを見る限り、石油元売・流通業界とも、この制度趣旨に忠実・協力的であるといえる。補助金開始当初、石油元売会社に対して批判的な報道・論評も見られたが、最近では聞かれなくなった。確かに、石油市場は完全自由化、価格規制は全廃され、小売価格の設定は流通事業者に委ねられたが、本制度は円滑に機能している。

ただ、元売会社等は、毎週の補助金単価改定と同時に、これを反映した卸価格改定を実施しているが、ガソリンスタンドや燃料店は小売価格をすぐに改定することは無理である。高値で仕入れた在庫が残っている間は、小売価格を値下げすることはできないし、そもそも、月決めの掛け売りしている小売店も多い。そうしたタイムラグに伴う補助金と価格のズレは当然に発生する。また、補助金は0.1円/ℓ単位で支給されているが、毎週提示される卸建値は0.5円/ℓ単位(但し、補助金反映後・補助金込みの元売等から小売への卸売請求金額は0.1円/ℓ単位)、小売価格は1.0円/ℓ単位での販売になるため、金額の切り上げ・切り下げ時にもズレは発生する。さらに、資源エネルギー庁の補助金算定基準となる原油価格と元売会社等の卸価格の算定基準となる原油価格にもズレがある。こうしたズレが重なるため、ガソリンでいえば、政府目標価格175円/ℓ(計算上、正確には174.8円/ℓ)前後で、小売価格は微妙に上下してきた。

また、補助金は、ガソリンだけでなく、灯油・軽油・重油・ジェット燃料も支給対象であり、ガソリン同額が補助されていることから、自動車に日常生活を依存する家庭だけでなく、寒冷地の灯油暖房家庭、ハウス栽培農家、漁船燃料を使う水産業等の家計も大きく受益している。バス・トラックの輸送コスト低減にも貢献している。大都市で、自動車を持たず、暖房もエアコンで生活している国民には、石油製品はほとんど関係がない。その意味で、この補助金は、地方住民が圧倒的に受益しており、大都市から地方への所得移転といえるかも知れない。したがって、マスコミ等が使う「ガソリン補助金」との表現は、正確さを欠き、誤解を招く表現であろう。

補助金は、開始(2022年1月27日)当初、22年度末までの緊急かつ暫定措置であったが、その後、8度のわたる延長・拡充の結果、現在に至っている。24年6月の岸田総理記者会見で、「年内に限り実施」とされ、25年の年明け以降の取り扱いが注目されていたが、今回の総合経済対策で、縮小の上、継続し、「出口に向けて、段階的に対応する」とされた。

すなわち、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(24年11月22日閣議決定)では、終了に向けた段階的対応として、12月19日から補助金を5.1円/ℓ削減、さらに、25年1月15日から5.1円/ℓを二段階で削減するとし、新たな基準価格をガソリン小売価格(全国平均)185円/ℓとしている。したがって、1月下旬以降には、灯油・軽油・重油を含めて、石油製品の小売価格は、現状より10円/ℓ程度上昇することになるものと思われる。

25年1月15日以降、補助金単価は、前述のガソリン予想価格から185円/ℓを控除した金額となる。なお、ガソリン予想価格は、直近調査のガソリン小売価格(全国平均)と直近週の補助金額と直近週・その前週の原油価格(東京市場ドバイ原油)・為替レートの変動幅を加えて算出する。12月第1週の場合、予想価格は、174.9円/ℓ+14.5円/ℓ+1.7円/ℓ=191.1円/ℓとなり、補助金は、予想価格と185円の差6.1円/ℓに、185円と旧基準価格168円の差17円の補助率60%の10.2円を加え、16.3円/ℓである。現状の原油価格・為替水準が続くとすれば、来年1月15日以降の補助金は、185円/ℓを超える部分の6.1円/ℓとなる。

現状では、「出口」と表現されているその先の段階的な削減方法・終了方法、終了時期は明らかではないが、予想価格が185円を切った場合は、補助金はゼロとなる。ちなみに、原油価格が下がった9月第4週には予想価格は184.3円/ℓとなった例があり、新しい補助金の計算式によれば、その場合には補助金はゼロである。その意味で、今後の原油価格(ドル建て)と為替の水準が、補助金終了時期と終了方法(いわゆる出口)を決める上では、大きな要素となることが予想される。

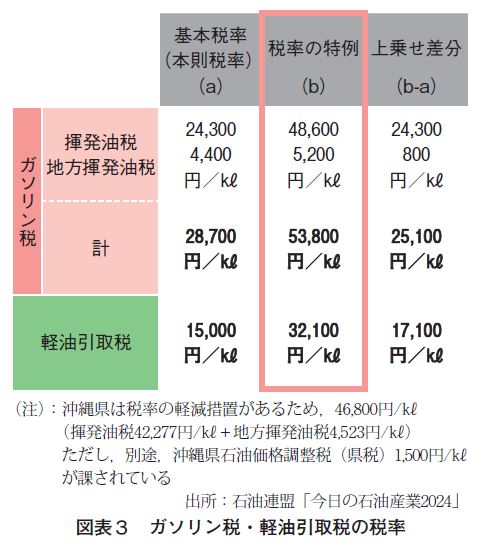

さて、今回の総合経済対策では、「『ガソリン減税(いわゆる暫定税率の廃止を含む)』については、自動車関係諸税全体の見直しに向けて検討し、結論を得る。これらに伴う諸課題に関しては、今後、検討を進め、その解決策について結論を得る。」とされた。筆者は40年近く石油業界に関わってきたが、「ガソリン減税」が公的な検討課題となるのは初めてであるし、政府の文書で、「ガソリン減税」の文字を見るのも初めてである。その意味では、画期的である。当初、トリガー条項の取り扱いが注目されたが、広く「ガソリン減税」とされたのであろう。問題は「自動車関係諸税全体の見直し」の検討の内容である。政府税制調査会(財務省・総務省)は、自動車関係諸税を車体課税3税(自動車税・軽自動車税・自動車重量税)と燃料課税3税(揮発油税・地方揮発油税・軽油引取税)と定義している。なお、「ガソリン税」という税目はない。税法上は「揮発油税」と地方に譲与される「地方揮発油税」(旧地方道路税)を併せて、わかりやすく「ガソリン税」と通称されている。いわゆるガソリン税は、53.8円/ℓ相当(税法上、税率は㎘あたりで規定)、うち「当分の間」適用される特例税率による上乗せ(旧暫定税率)部分は25.1円/ℓ、軽油引取税は、32.1円/ℓ、その旧暫定税率部分は17.1円/ℓである。なお、燃料課税(3税)合計の税収は約3.2兆円、うち旧暫定税率部分は約1.5兆円である(平成6年度当初予算)。

当面の課題として、自動車関係諸税では、26年3月末に適用期限が迫った「エコカー減税」の見直しが必要となる。したがって、25年年末の税制改正論議で、将来の環境政策を踏まえた、今後のエコカーの税制、新たな自動車重量税のあり方に結論を出す必要がある。さらに、中長期的には、電気自動車(EV)の普及・エンジン自動車の減少で、税収が激減すれば、燃料課税の将来のあり方も問題になる。燃料税収は、既に制度上は一般財源化されているが、道路インフラの維持・管理は今後ますます重要な課題となる中、ガソリン税の減収対策は大問題である。カーボンニュートラル達成・環境政策上、EV 普及が必要だからと言って、道路使用者であるEV 利用者に税負担を求めないというのは、適切ではない。道路インフラの「ただ乗り」である。

そのため、鈴木財務大臣は、23年6月の国会答弁で、欧米の一部で導入・検討中の自動車の走行距離に応じて課税するという走行税(距離課税)について、「選択肢の一つ」と答弁しており、また、22年12月の与党税制調査会の「令和5年度税制改正大綱」でも、走行課税は中長期的検討課題と整理されている。当初、欧州諸国にならい、東京都は30年、全国では35年までに、エンジン自動車の販売禁止(但し、日本の場合ハイブリッド車は認めている)が課題となっていたが、欧米中におけるEV 普及の減速・停滞もあって、最近では、EV 化は大きな話題にはならなくなった。

他方、トリガー条項については、適用停止の解除の実現には、相当無理があるようだ。トリガー条項とは、総務省家計調査で、ガソリン全国平均小売価格が連続3か月160円/ℓを超えた場合、特例税率53.8円の適用が停止され、本則税率28.7円適用され(すなわち25.1円/ℓ減税され)、その後、揮発油の平均小売価格が連続3か月130円/ℓを下回った場合、特例税率の適用が再開される(53.8円/ℓに戻る)というものである。ただ、この規定は、2010年の租税特別措置法で、特例税率の「特例」として定められたが、2011年3月の震災財源特例法で、さらにその「特例」として適用が停止されている。したがって、本来の本則税率から見れば、「特例の特例の特例」という複雑な税法の適用関係となるが、トリガー規定の停止解除(復活)には、国会での法律改正が必要になる。なお、軽油引取税にも、地方税法で、ガソリン同様の規定があり、17.1円/ℓの減税になる。

政府(財務省)・自民党は、①税収の減少(1.5兆円)、②適用(減税)時・解除(増税)時の現場の混乱、③環境政策への逆行、を理由にトリガー条項の停止解除には反対してきた。

確かに、「ねじれ国会」の影響で、暫定税率(当時)の延長が1か月間期間切れとなり、2008年4月には、本則税率に戻り、トリガー条項適用と同じ状況となった、3月末には減税前の買い控え、4月末には増税前の買い急ぎで、ガソリンスタンドに警察が出動するといったパニック状態が発生した。また、スタンド業者の中には、課税時点が石油会社の出荷時であるため、高値在庫を減税価格で売らざるを得なくなり、暫定税率部分の税負担を被る事例も多発した。したがって、石油業界も、トリガー条項には反対している。ただ、国税庁も、こうした納税時点と代金回収のタイムラグの税負担の被りを回避するため、トリガー条項規定時(2010年4月)には、増税時には「戻し税」による還付、減税時には「手持ち品課税」を措置したが、依然として、その事務負担は石油業界側に委ねられている。

「ねじれ国会」の後、2009年7月の総選挙で、「ガソリン税の暫定税率廃止」を政権公約(マニュフェスト)に掲げ、民主党が勝利、鳩山由紀夫内閣が成立した。ところが、公約実現に取り組んだものの、減税のための代替財源は見つからず、また、CO2排出削減推進政策との整合性を問われ、暫定税率廃止を断念、国民からの公約違反との批判に、10年3月、いわゆる「ガソリン国会」において、租税特別措置法を改正し、「暫定税率」の適用期間(5年間)の規定を廃止し、期間の定めのない「当分の間」の適用と言いかえるとともに、せめて、ガソリン価格高騰時には減税するとの趣旨で、トリガー条項を追加することで対応した。トリガー条項には、そうした経緯がある。

ちなみに、当時のガソリン小売価格は130円/ℓ前後、為替レートは100円/$前後であった。その意味で、この150円/$を超える円安時代に、「トリガー発動価格160円/ℓ・解除価格130円/ℓ」の水準の妥当性は改めて検証されてしかるべきであろう。

前述の通り、2025年1月以降、補助金は縮小され、計算上、次週ガソリン予想価格が185円/ℓを切る場合には、補助金はゼロとなるが、原油価格の先行き見通しからは、補助金の「出口」に向けた軟着陸の環境は整いつつあるのかも知れない。

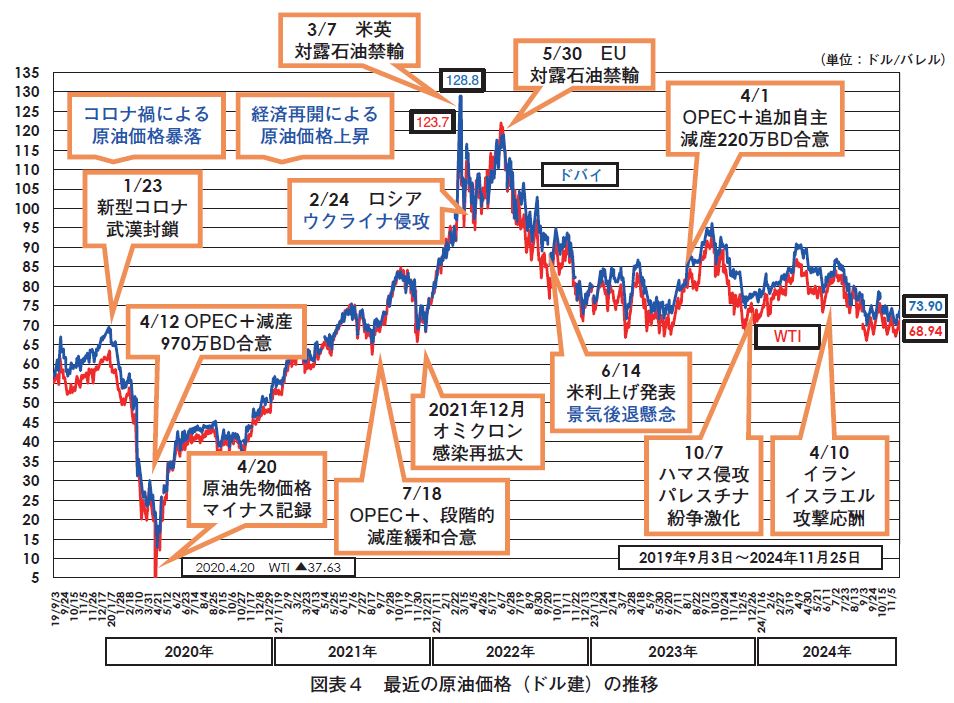

現在、中東原油(ドバイ東京市場)は70ドル/B台前半、NY 先物原油(WTI)は60ドル/B台終わり前後で推移しているが、24年下期は低下気味である。1バレル(B)=159ℓだから、原油価格75ドル/Bの場合、為替レート150円/$ならば、円建て原油価格で79.5円/ℓになる。また、その場合、原油価格1ドル/Bの変動で約1円/ℓの変動、為替レート10円/$の変動で約5円/ℓの変動に相当する。

国際エネルギー機関(IEA)の24年11月石油市場報告によれば、25年の世界石油需要は前年比90万BD 増加の1億380万BD に対し、供給は1億500万BD と、約1%の供給過剰による原油価格の軟化・弱含みが予想されている。世界的に、石油関係者も同様の見方が大勢である。短期的には、需要面では、中国の経済成長減速を中心とする世界経済の停滞、EV 化・省エネの推進による需要減少等の状況、供給面では、サウジアラビアを盟主とする石油輸出国機構(OPEC11カ国)とロシアを中心とする非加盟国(12カ国)から構成され、協調減産実施中の「OPEC プラス」の減産緩和(=増産)の動向が、当面の原油価格を決める主なポイントとなろう。

もちろん、トランプ大統領就任、新政権の政策の影響も大きいだろう。トランプ大統領は、選挙戦以来、“Drill! Baby! Drill! ”(掘って、掘って、掘りまくれ)と、石油・天然ガスの増産を明言、それを通じてエネルギー価格の引き下げを図ると主張している。確かに、バイデン大統領が規制強化した石油・天然ガスの生産に係る規制を緩和すると断言しているが、近年、米国の増産速度は年々減速しており、どの程度増産できるかは不透明であり、大きな増産は出来ないとの見方もある。また、「気候変動は詐欺だ」として、環境規制緩和、パリ協定からの再脱退、インフレ抑制法(IRA)の基づく政府助成の廃止、特に、再エネ開発・EV 購入の補助金廃止も、取りざたされているが、その内容・石油需要への影響の大きさも明らかではない。特に、トランプを支援したイーロンマスクの役割・影響力も未知数である。マスクの主な事業は、EV・宇宙開発・情報通信であるが、EV についてどのような姿勢を取るか、よく分からない。ただ、トランプ新政権の経済政策全体としては、国内産業振興・成長志向・インフレ政策的傾向があるので、米国内石油需要は増加するのだろう。

中国に対する強硬政策も、対中追加関税10%賦課が唱えられているが、よく見えない。「中国イジメ」ともいえる通商政策は、景気低迷を通じて、中国の石油需要増加の一層の鈍化を招くかも知れない。中国の対台湾政策への対応も見えない。かつて、香港民主化を「見殺し」にし、中国支配強化を黙認した前例があるので、目が離せない。また、ウクライナ停戦が実現した場合、現状の対ロシア経済制裁がどうなるか、注目される。ロシアの石油増産・輸出増加があるかも知れない。さらに、イラン、イスラエルとの関係で、パレスチナ紛争への対応も、よく分からない。第1期目で、対イラン核合意から離脱しており、対イラン経済制裁を強化し、イラン原油輸入禁止を再実施したので、今回も、イラン石油の貿易禁止強化・監視強化を図るかも知れない。

このように、トランプの新政策には、原油価格の低下要因と上昇要因双方があり、新政策自体、「予測不能」である。したがって、原油価格への影響は不透明としか言いようがない。

さらに、円ドル為替レートの行方もよく分からない。トランプは、選挙前、貿易政策上、ドル高(円安)を嫌い、円高を迫るといわれてきたが、当選後は、好況は続くとして、むしろ、ドル高(円安)方向に動いた。ただ、近い将来いずれかの時点で、日本銀行は金融引き締め(金利引き上げ)に動き、円高・ドル安方向に進むのであろう。(意見・評価にわたる部分は、全て個人的見解である。石油情報センターでは、石油情勢・石油価格等に関して、講演会・勉強会への講師派遣を実施中、詳細はHP https://oil-info.ieej.or.jp/haken/index.html まで)

おすすめ書籍・サービス