建設費の高騰によるプロジェクト中止の報道が増えた。昨年春以降では、東京五反田のTOC ビル(5月)、中野サンプラザ跡再開発(10月)、宮城県大衡村のPSMC 半導体工場(10月)が挙げられる。統計で見てもコロナ禍が明けた2023年春頃からの着工床面積の前年割れは続き、2024年は10,274万㎡となった。年間1億㎡の大台割れが近づいている。加えて、鉄やセメント等の主要資材の需要も弱い。「2024年問題」でクローズアップされた残業規制の強化が、慢性的な人手不足に拍車をかけたようにも見える。こうした供給制約を受けて、大手ゼネコンを中心に手持ち工事高は積み上がったままである。きびしく言えば、建設業は国民や産業界の要請に十分応えていないのではあるまいか?

労働力の供給制約を克服するためには、資本投下により労働生産性の向上を図るのが肝要となる。既にそうした取り組みは随所に見られ、例えばICT を伴う技術開発やDX に取り組む建設企業の報道が増えているという実感はある。大きな流れで言えば、建築設計界を巻き込みつつBIM を建築生産プロセスに入れる動きがある。また、土木では測量用ドローンや無人化施工等のICT を活用したダム建設現場を見た人から、一昔前とは全く様相が変わったという話も伝え聞いた。生産性向上を狙ったBIM/CIM は、徐々に公共発注のシステムに位置付けられつつある。ところで、こうした建設業界を挙げての生産性向上策は目に見えるような実績が出ているのだろうか? 現時点までの産業統計やIR 資料を基に、それを評価・検討してみたい。

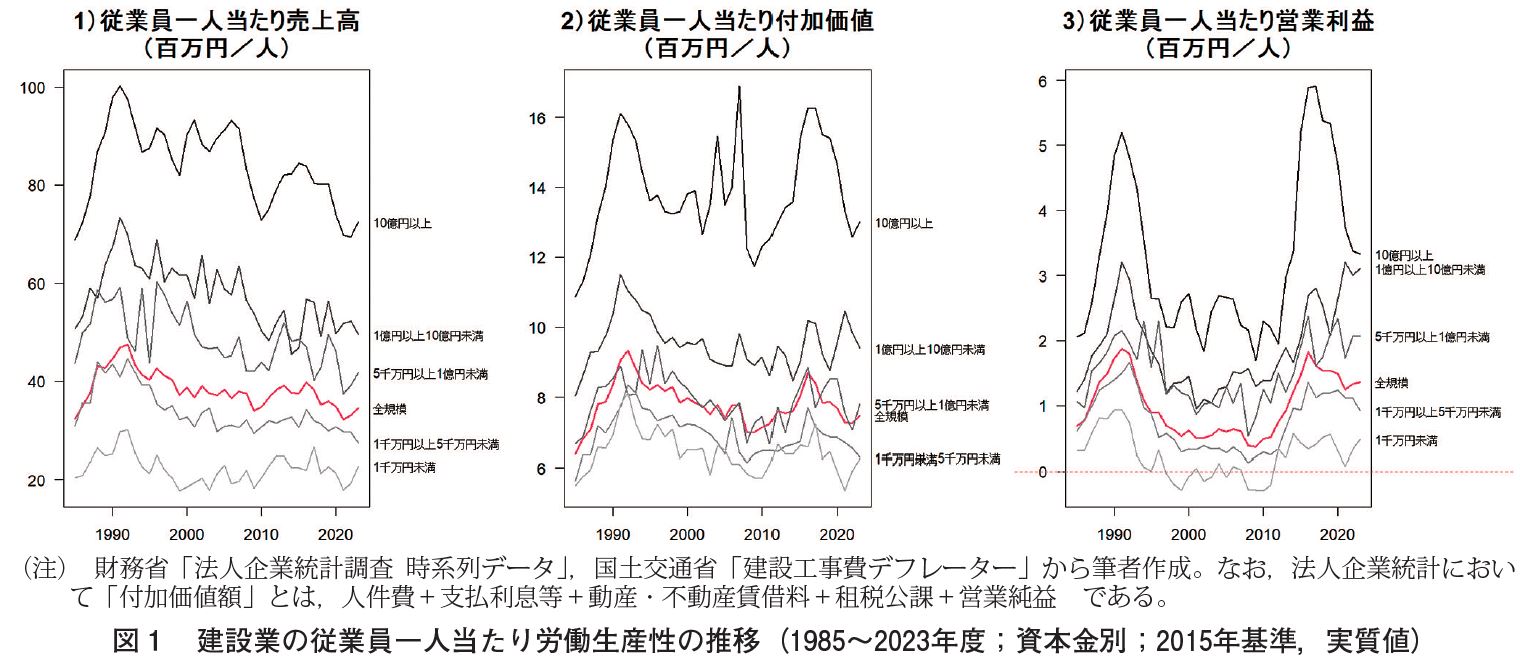

まず、法人企業統計の長期時系列データを使い、1985年以後の建設業の労働生産性を3種類の指標で追った(図1)。各図とも建設業全規模は赤い太線で、資本金階層別に5本の黒~灰色の細線でその年度推移がわかる。指標は何れも従業員一人当たりの値であり、順に1)売上高、2)付加価値、3)営業利益である。労働生産性は一般には2)で見ることが多いかもしれない。付加価値額の大きな要素は人件費である。なお、ここでの数値は金額だから、長期で見る場合にはデフレーターで実質化した値を使うのがよい。

図1を確認すると、何れの労働生産性指標とも資本金規模による差異が大きいこと、また、その推移は1990年頃のバブル期と2010年代後半にやや膨らみを持ち、直近は伸びを欠く。残念ながら、長期では落ち込む傾向の中にあり、今後も劇的に上がる気配は感じられない。このような結論は、一昨年に各国の経済学者が協力して整備した産業別生産性評価のためのデータベースを使いつつ、建設業の国際比較をした筆者らの分析結果(参考文献1~3)と相違はない。

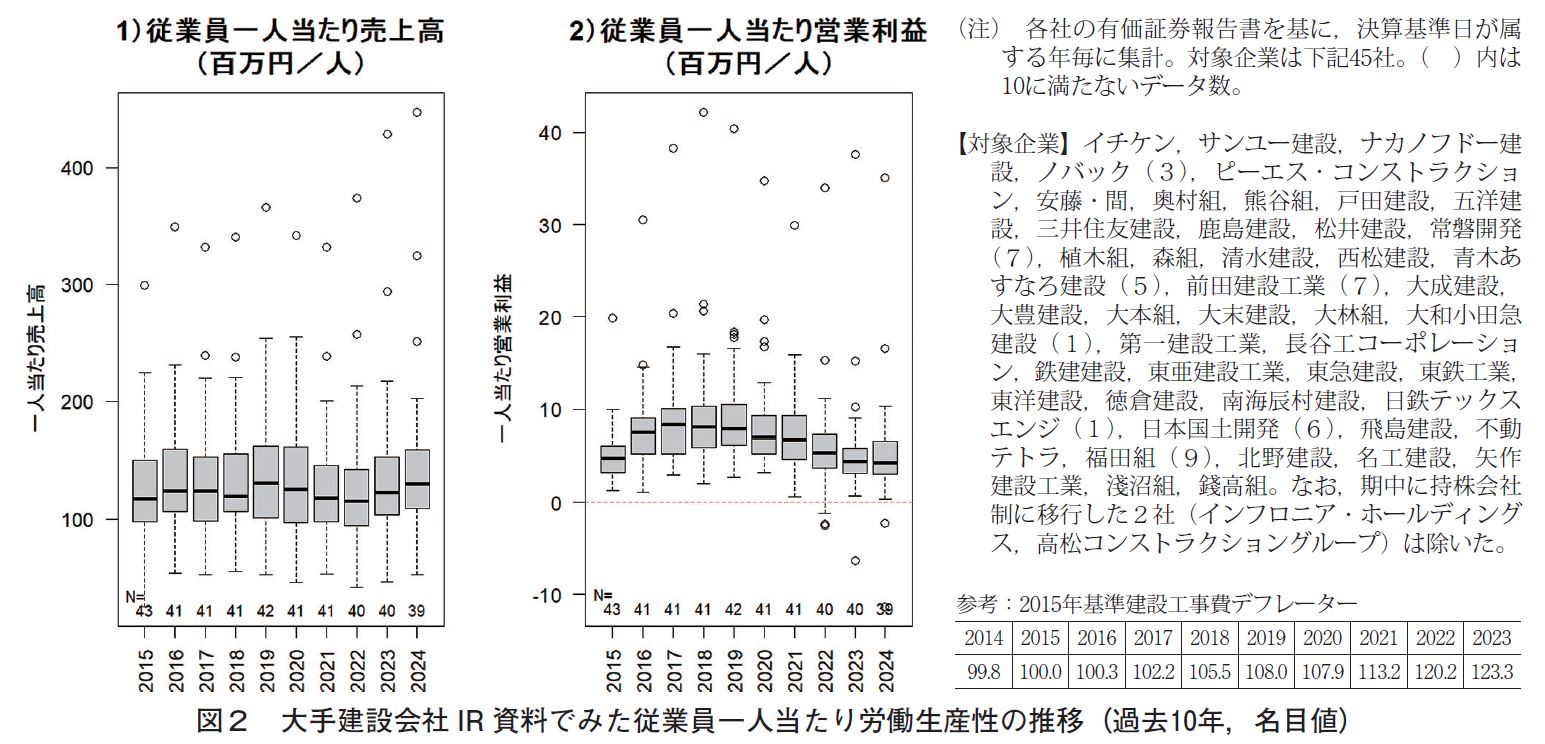

上記のICT 活用などの生産性向上策は、実際には大手企業が率先して導入を進めている。そこで大手企業の労働生産性を個別に探るため、建設各社IR 資料から情報を集めてみた。大手40社近くの直近10年分の売上高、営業利益、従業員数の推移データを拾い、一人当たりで計算して、大手各社の傾向推移を箱ひげ図で示した(図2)。この数値は名目値のままであることに留意する。特にコロナ禍以後、建設工事費デフレーター(図2右下に参考表)に急激な動きがあるため、直近の数値は割り引いてみる必要がある。すると、現下において建設大手企業といえども、IR資料上の経営面での生産性数値は期待ほどに伸びる気配がない。ここでも図1と同じ結論になろうか。

このほか詳細にIR 資料の推移を眺めると見落とせない点もある。例えば、代表的な企業価値指標である自己資本利益率ROE は低調である。2010年代は20%超の企業もあったが、今は多くが10%を割り込む状態だ。一方で、株価収益率PER は直近で若干持ち直す傾向にある。その結果、ROE×PER で計算される株式純資産倍率PBR は低迷状態となっている。その水準は東証が目指す1.0を下回る企業が半数を超える。

IR 資料の従業員数に注目すると、団塊世代の退社をリカバーする新卒採用が活発なためか、その水準を維持できている大手建設会社は多い。大手であるほど従業員の平均年齢(単独)が少しずつだが若返っていたりする。また、平均年間給与(単独)については、直近で比較的大きく伸びた。上記40数社の大企業の中でも大手5社は特に顕著であり、平均年齢40代半ばで1000万円を軽く超える。資本金10億円以下の中堅、1億円以下の中小企業はまだこの水準には届かない。

参考文献

1.岩松・遠藤「JIP データベースに基づく日本建設業の成長と生産性の推移」

日本建築学会大会(近畿)学術講演梗概集、8000-pp.25-26、2023.9

2.岩松・遠藤「KLEMS データベースに基づく主要国建設業の生産性の国際比較」

日本建築学会、第38回建築生産シンポジウム論文集、pp.7-14、2023.8

3.岩松「建築コスト遊学47:建設業の生産性国際比較」

建築コスト研究、No.121、pp.69-72、2023.7

おすすめ書籍・サービス