過去11年間で最大の伸び率

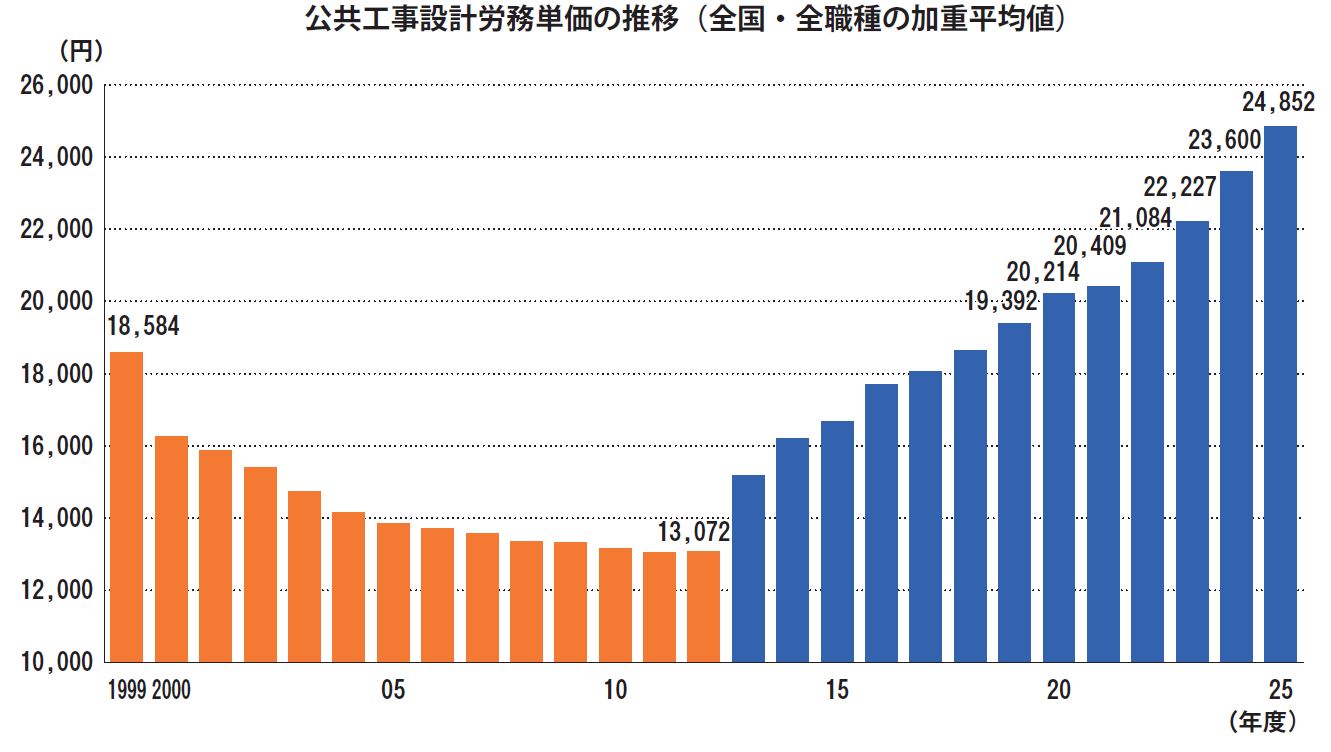

国土交通省は、2025年度の公共工事設計労務単価を決定した。全国・全職種の単純平均は前年度に比べて6.0%上昇し、24年平均の物価上昇率(消費者物価指数)である前年比2.7%を上回った。必要な法定福利費相当額の反映を目的に単価算出手法を大幅に変更した13年度以降、13年連続の引き上げとなっている。伸び率は過去11年間で最も大きい。5%以上の高い伸び率を示したのは3年連続となる。加重平均(都道府県別・職種別の単価を標本数に応じて重み付けした平均)の値では2万4,852円に上り、設計労務単価の公表を始めた1997年度以降の最高値を7年連続で更新した。国交省は、例年と同様に、ゼロ国債などの発注が始まる3月から前倒しで直轄工事に適用している。

国や地方自治体などが公共工事の予定価格積算に使用する設計労務単価は、「基本給相当額」、「基準内手当(当該職種の通常の作業条件と作業内容の労働に対する手当)」、「臨時の給与(賞与など)」、「実物給与(食事の支給など)」の四つを合計したもの。基本給相当額と基準内手当は所定労働時間内8時間当たり、臨時の給与と実物給与は所定労働日数1日当たりで算出する。

公共事業労務費調査で把握した労働市場の実勢価格をベースとしつつ、建設業を取り巻く状況変化への対応に必要な経費なども反映した上で、47都道府県別・51職種別に毎年度定めている。新単価は、調査で十分な有効標本数を確保できなかった建築ブロック工を除く50職種分を設定した。

調査の実施方法としては、労働基準法で使用者に調製・保存が義務付けられている賃金台帳から、請負業者(元請け、協力会社)が転記するなどして作成した調査票を基に、建設労働者らへの賃金支払い実態を把握する。24年度調査で賃金支払い実態を確認した有効標本数は、国交省と農林水産省が所管する直轄・補助事業などの工事9,954件で8万5,661人となっている。

新単価では、24年4月から建設業に適用されている時間外労働の上限規制への対応に必要な費用も追加的に反映している。

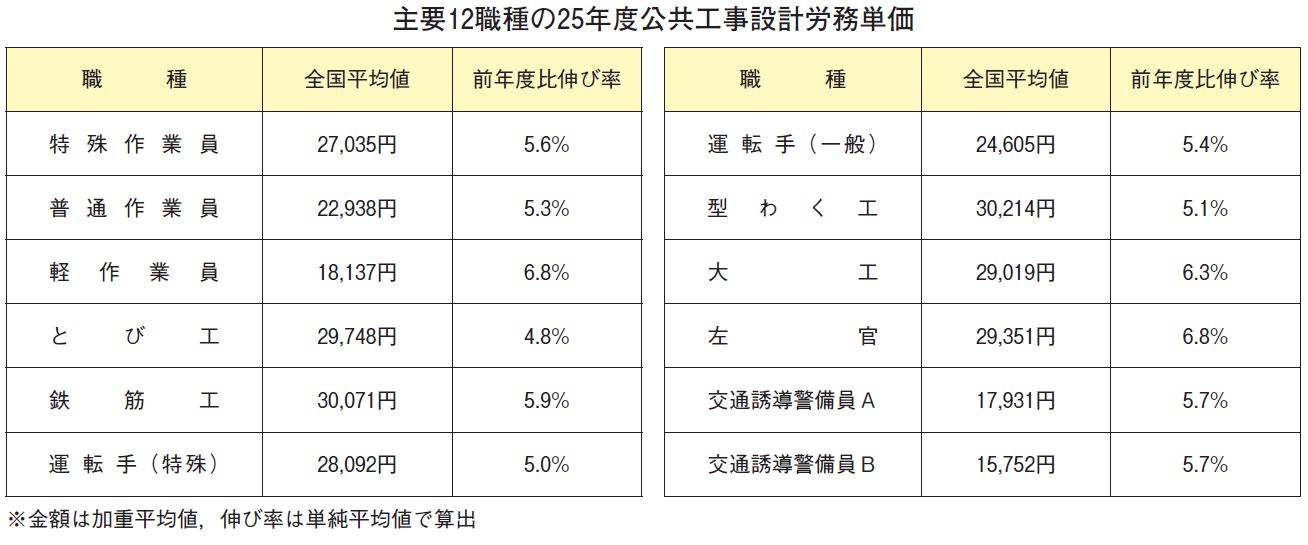

公共工事で広く一般的に従事され、現場労働者の8割以上を占める主要12職種は、単純平均で5.6%上昇、加重平均値で2万3,237円となった。主要12職種の平均伸び率が5%を超えるのも3年連続。

職種別は、特殊作業員=2万7,035円(5.6%上昇)、普通作業員=2万2,938円(5.3%上昇)、軽作業員=1万8,137円(6.8%上昇)、とび工=2万9,748円(4.8%上昇)、鉄筋工=3万0,071円(5.9%上昇)、運転手(特殊)=2万8,092円(5.0%上昇)、運転手(一般)=2万4,605円(5.4%上昇)、型わく工=3万0,214円(5.1%上昇)、大工=2万9,019円(6.3%上昇)、左官=2万9,351円(6.8%上昇)、交通誘導警備員A=1万7,931円(5.7%上昇)、交通誘導警備員B=1万5,752円(5.7%上昇)となっている。

軽作業員、大工、左官の3職種が6%を超える高い伸び率を示した。伸び率が最も低かったとび工でも4.8%上昇となっており、主要12職種は全体的に伸び率が高い。鉄筋工と型わく工の2職種は加重平均値が3万円を超えた。

現行の単価算出手法になる前の12年度に比べると、これまでに全国・全職種で85.8%、全国・主要12職種では85.6%伸びている。

国交省は、設計労務単価が13年連続の上昇となったことについて、「公共工事で賃上げが加速化していったことが背景」(不動産・建設経済局)とみる。

中野洋昌国交相は2月14日の会見で、「現場の技能者の賃上げに向け、公共工事設計労務単価が果たす役割というのは極めて重要」と指摘。全国・全職種の単純平均で6.0%伸びたことに触れた上で、「今回の改定率は、時間外労働の上限規制への対応に必要な費用も反映をした上で、最新の賃金上昇の情勢などを十分に踏まえた数字になっていると考えている。設計労務単価の大幅な引き上げにより、現場技能者の賃上げがなされるように、そしてこれは公共工事の単価だが、民間工事の賃上げにまでしっかり波及をしていくように、業界に対して強く働き掛けていきたい」と力を込めた。

設計労務単価の引き上げが技能者の賃上げへと確実に結び付き、それによって調査の結果、翌年度の設計労務単価がさらに引き上げる“ 好循環”の継続を目指す方針だ。

新単価に対し、主要建設業団体のトップからは歓迎の声が上がった。日本建設業連合会の宮本洋一会長は、「今回の引き上げは、最近の労働市場における実勢価格の適切かつ迅速な反映と、物価上昇を上回る持続的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済の実現を目指す石破内閣の姿勢を踏まえたものと考える」と受け止め、「我々は、この引き上げを技能者のさらなる賃金引き上げにつなげていかなければならない。日建連としても引き続き、『労務費見積り尊重宣言』に基づき、適切な水準の労務賃金が技能者へ確実に行き渡る努力を続けていく」との決意を示している。

全国建設業協会の今井雅則会長は、「地域建設業が担い手を確保し、地域の守り手として社会的使命を果たしていくために、建設技能者の処遇改善、中でも賃上げによる所得水準の引き上げは最も重要な課題の一つ。全建としては、今回の引き上げが建設技能者の処遇改善につながるよう、全力で取り組むとともに、申し合わせた賃上げを達成できる環境整備の実現に向けて、引き続き要望活動を続ける」とコメントした。

全国中小建設業協会の土志田領司会長は、「地域の守り手として働く人々が生きがいとやりがいのある業界を目指し、持続可能な地域に貢献する産業として適正な労務賃金の支払い、労働環境の改善に努める。全中建として会員団体および傘下企業が一丸となって取り組んでいく」としている。

国交省が新単価を発表した2月14日、政府と主要建設業4団体(日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会)による車座対話が首相官邸で行われた。対話の主要テーマは「賃上げ」。「物価に負けない賃上げ」を最重要課題の一つに掲げる石破内閣が、業種を限定し、賃上げをテーマに車座対話を開いたのは初めてだ。

石破茂首相は、国交省が設計労務単価の引き上げを決めたことに言及した上で、新単価に沿った賃金が技能者へ適切に支払われ、賃上げが継続して行われる業界構造を目指し、政府として全力で取り組むことを表明した。

その後、中野国交相と4団体トップらが石破首相の前で、「技能者の賃上げ」と「生産性向上」の2点を対象に、官民双方が取り組む事項を申し合わせた。中野国交相が提案したもので、賃上げは「設計労務単価の引き上げなどを踏まえ、民間工事も含め、おおむね6%の上昇を目標とし、その達成のための取り組みを強力に推進すること。併せて、各団体で目標の達成状況をフォローアップし、その結果を25年に報告すること」とした。

賃上げの具体策として中野国交相は、「受注者の利益を損ね、価格転嫁を阻害する商慣習の見直し」「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁」「自主行動計画の順守」「『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』の順守の徹底」の4点を建設業界に要請している。

国交大臣と主要建設業4団体のトップは近年、設計労務単価の公表後に、賃上げに関する具体の取り組みを申し合わせている。前年の申し合わせ内容と比べると、全国・全職種の単純平均6.0%アップとなった新単価を踏まえて「5%を十分に上回る上昇」から賃上げ目標を変更するとともに、公共工事だけでなく、民間工事を含めて賃上げに取り組むことを明確化した。4団体による目標達成状況のフォローアップ実施と、国交省への結果報告も、新規で盛り込んでいる。

国交省は、設計労務単価上昇と賃上げの好循環継続に向け、25年内に全面施行となる改正建設業法の運用などにより、民間工事を含む全ての建設工事で、建設業者が賃金の原資となる労務費を適正に確保できる環境の整備を進める。

4団体側は、日建連が賃上げの取り組みを2月21日の理事会で決議し、「おおむね6%の上昇」に沿った下請け契約の締結などを求める宮本会長名の通知を会員企業の代表者宛に同日付で送付した。他の3団体も今後、申し合わせを踏まえた活動を本格展開する見通しだ。