建設業は、社会資本の整備や維持の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、処遇改善や働き方改革をはじめとする担い手の確保に向けた対策や生産性向上の取組を一層強化することが急務となっています。また、昨今の資材価格の高騰に対応し、適切な価格転嫁を推進することで、労務費へのしわ寄せを防止していくことが必要です。このため、公共工事における発注体制の強化を図るとともに、入札及び契約の適正化を推進することにより、公共工事からこれらの課題に対する取組を加速化・牽引することが求められています。

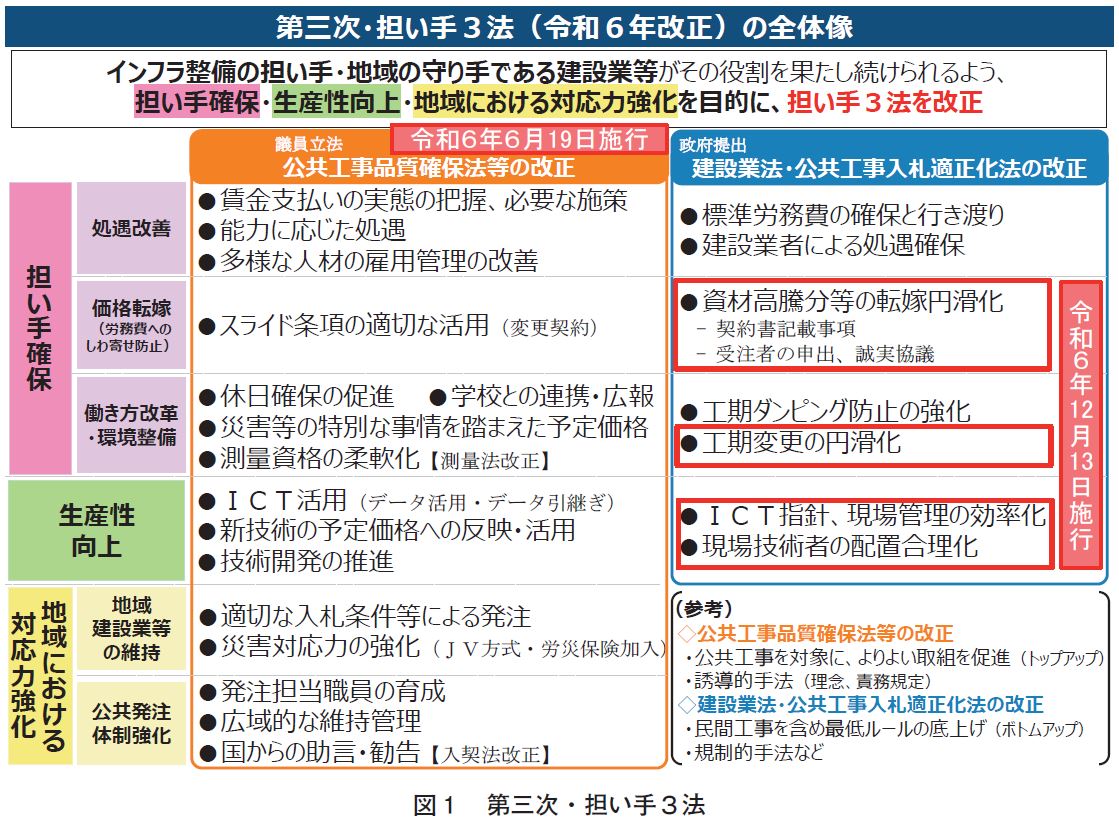

このような背景から、建設業における処遇改善、労務費へのしわ寄せ防止のための価格転嫁、働き方改革、生産性向上などによる持続可能な建設業の実現に総合的に取り組むべく、令和6年6月7日に建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)が改正され、同年12月13日に入契法第13条及び第15条から第17条までの改正部分等が施行されました。また、地域における建設業の維持や公共工事の発注体制の強化も含めた地域における対応力の強化の観点も加え、同年6月12日に公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)が改正され、同年6月19日に施行されました。

これらの改正(以下「第三次・担い手3法」という。)を受け、同年12月13日に、入契法第18条に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(以下「入契法適正化指針」という。)の改正、また、品確法第9条に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(以下「品確法基本方針」という。)の改正が閣議決定されました。

これらの指針等の改正については、【図1】に示す第三次・担い手3法の施行部分に加え、昨今の課題等を踏まえながら、必要な改正を行ったものです。

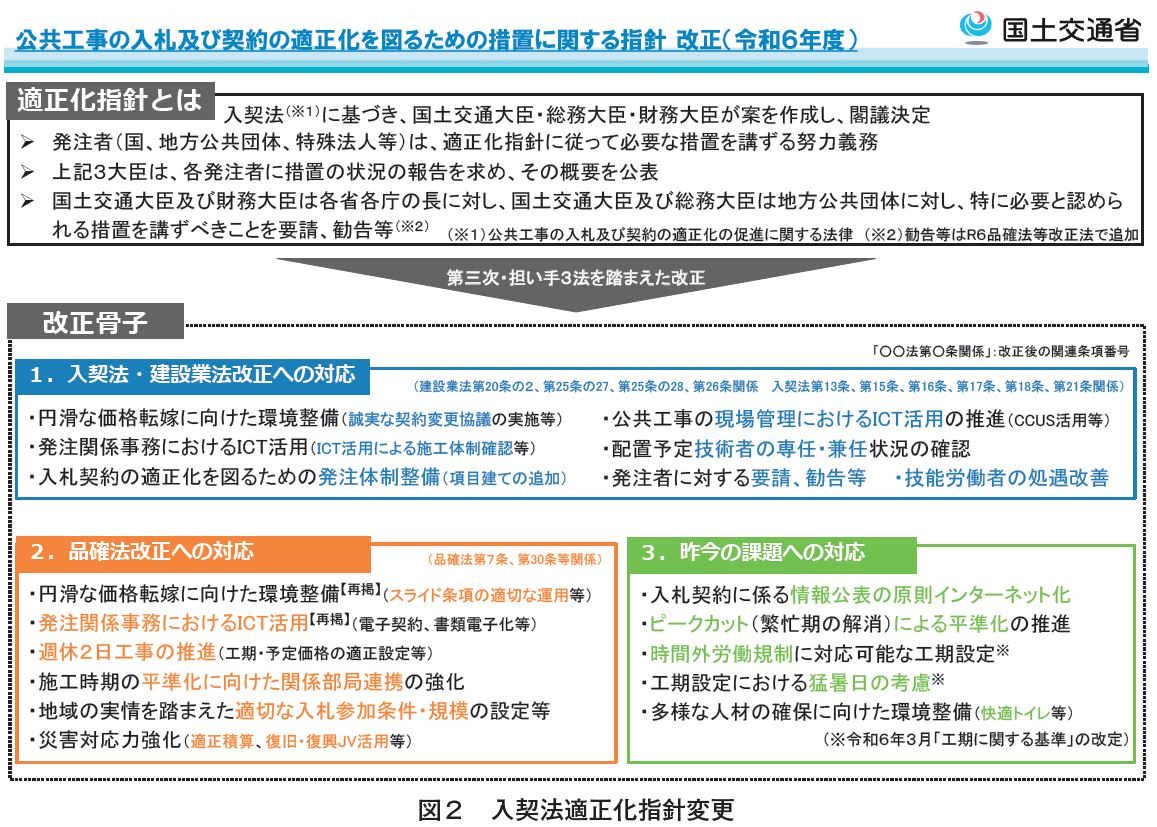

入契法適正化指針(以下本節において「指針」という。)は、入契法第18条に基づき定められる公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針です。各公共発注者はこれに従って必要な措置を講ずるよう努める(第19条)こととされており、また、国は、その措置状況を把握・公表する(第20条)とともに、必要に応じて、各公共発注者に対し、要請や勧告等を行う(第21条)ことができます。

今般の改正においては、「入契法・建設業法改正への対応」「品確法改正への対応」「昨今の課題への対応」の3つの柱建てによって改正を行いました【図2】。具体的な改正内容については次のとおりです。

円滑な価格転嫁に向けた環境整備のため、誠実な契約変更協議を行うべき旨を明記しました。公共工事においては、これまでもスライド条項の適切な運用等を行うよう要請等により働きかけを行っておりますが、建設業法・入契法の改正の趣旨を踏まえ、より適切な対応に繋がるよう、例えば、予算の不足や過去の変更契約実績がないことを理由に協議に応じないことは改正法に違反するおそれがあるため、これを行わないようにすることなどを記載しております。加えて、品確法の改正によりスライド条項の運用基準の策定が発注者の責務とされたことを踏まえ、運用基準の策定についても記載を追加しております。

また、建設業法・入契法の改正において、いわゆる「ICT 指針」を踏まえたICT を活用した現場管理が、公共工事の受注者の努力義務となること、公共発注者がそのための助言等を行うこととされたことを踏まえ、「適正な施工の確保のための情報通信技術の活用に関すること」という項目を指針上に新設し、公共工事の現場管理におけるICT 活用を推進することとしております。併せて、発注関係事務におけるICT 活用の促進のため、入契法の改正によるシステムで発注者が確認できる場合の施工体制台帳の提出義務の緩和、受注者の皆様の印紙税負担にも資する電子契約システムの導入や、書類の簡素化・電子化、ASP の導入について記載を追加しました。さらに、建設業法改正による技術者の専任規制の合理化を踏まえ、専任・兼任状況の確認についても新たに盛り込んでいます。

そして、公共発注者の体制強化のため、入契法改正において「必要な体制の整備に関すること」が指針の法定記載事項となったことを踏まえ、「入札及び契約の適正化を図るために必要な体制の整備」という項目を指針上に新設するとともに、発注体制の整備のための職員の育成、必要に応じたCM 方式の活用などのほか、品確法改正も踏まえ、国と都道府県による講習会の開催、研修への受け入れなどの記載も充実しました。入契法上に新たに位置づけられた勧告等については、指針上に「発注者に対する要請、勧告等」という項目を新設しております。そのうえで、同法に基づく要請を受けた公共発注者は、要請の内容を踏まえ、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるものとすること、加えて、勧告は、要請が行われてもなお入札及び契約の適正化が図られていない発注者に行われるものであるとしたうえで、勧告を受けた場合は、直ちに入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずることなどを記載しました。

処遇改善を進めるため、国は建設キャリアアップシステムについての利用環境の充実・向上や利用者からの理解の増進、能力や経験に応じた処遇の確保に向けた必要な措置を講ずることなども新たに盛り込んでおります。

加えて、働き方改革の推進に向け、週休2日工事の確実な実施やその対象工事の拡大など記載を充実するとともに、施工時期の平準化に関して、品確法の改正を踏まえ、財政部局を含めた地方公共団体内の各部局の連携についても記載を追加しました。

地域における建設業の維持の観点から、品確法の改正を踏まえ、競争参加資格、発注規模の設定において地域の実情を踏まえるべきことを追加するとともに、いわゆる復旧・復興JV を積極的に活用することなども追加しました。

最後に、昨今の課題への対応として、行政DXの観点から、入契法の義務付け事項である情報公表を原則としてインターネットを利用する方法で行うこと、閑散期における工事量を確保しながら繁忙期の解消を図ることで平準化を進めるべきこと、令和6年3月の「工期に関する基準」の改正内容を踏まえて時間外労働規制に対応可能な工期設定や猛暑日の考慮を行うべきこと、多様な人材の確保に向けた環境整備として、若手技術者や女性技術者などの登用を考慮して施工実績の要件を緩和した競争参加資格の設定、快適トイレの活用を含んだ仕様書の作成などを行うべきことなど、新たに指針へ位置づけています。

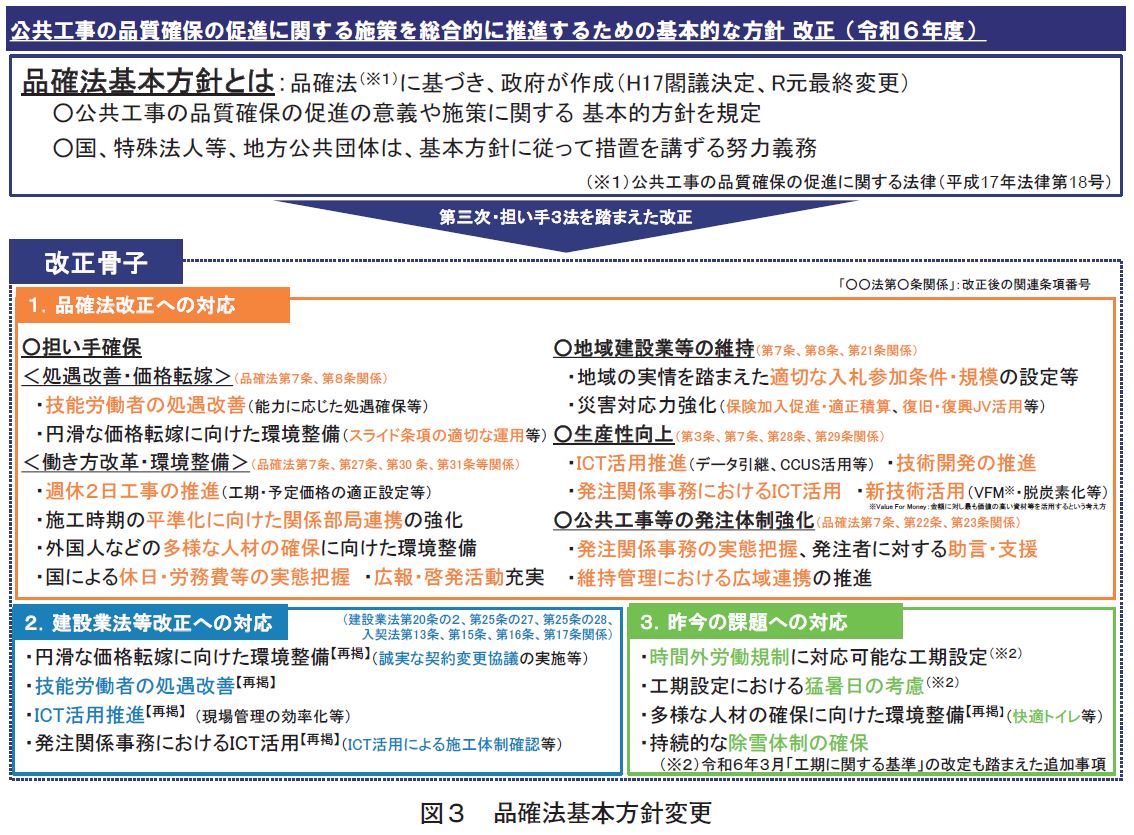

品確法基本方針(以下本節において「方針」という。)は、品確法第9条に基づき定められる公共工事の品質確保の促進の意義や施策に関する基本的方針です。各公共発注者はこれに従って必要な措置を講ずるよう努める(第10条)こととされております。入契法適正化指針とは、それぞれの法目的による差異がありますが、特に品確法は、建設工事のみならず、その前段の測量、地質調査等及び設計(以下「調査等」という。)や、公共工事の目的物の維持管理についても規定がされており、方針においても同様となります。

今般の改正においては、入契法適正化指針と同様に「品確法改正への対応」「建設業法等改正への対応」「昨今の課題への対応」の3つの柱建てによって改正を行いました【図3】。具体的な改正内容のうち、特に方針においてのみ位置付けられている事項については次のとおりです。

処遇改善や価格転嫁、働き方改革、地域建設業等の維持について、調査等においても適切な対応が進むよう、工事と併せて記載を行いました。

また、品確法改正で位置付けられた国による休日・労務費等の実態把握や、広報・啓発活動充実について、新たに「公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保等」という項目を方針上にも設けて位置づけました。

さらに、品確法改正で位置付けられた技術開発の推進についても新たに「技術開発の推進等」という項目を方針上にも設けて位置づけるとともに、総合的に価値の最も高い資材等※の活用推進についても新たに方針にも盛り込みました。

※ 価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度等の要素を勘案して総合的に価値の最も高い資材、機械、工法等

そして、品確法による発注関係事務の実態把握、発注者に対する助言・支援について、また、建設業法・入契法の改正内容を踏まえた内容についても方針へ記載しております。

最後に、昨今の課題への対応として、入契法適正化指針と同様に、工期に関する基準の改定等を踏まえた内容のほか、公共工事の目的物の維持管理について、除雪事業では、気象の状況により事前の待機が必要となる場合がある等の特性があることから、待機費用の計上や少雪時における固定的経費の計上等について新たに位置づけを行っています。

入契法適正化指針及び品確法基本方針の改正を踏まえ、令和6年12月16日には、国から各公共発注者に対して要請等を行っております。

また、品確法基本方針の改正を踏まえ、各公共発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるようにするための発注者共通の指針となる「発注関係事務の運用に関する指針」についても令和7年2月3日に改定を行っております。

指針等の改正や、これらも踏まえ、各公共発注者においては、公共工事の入札及び契約の適正化や公共工事の品質確保、そして発注体制の強化に取り組むことが一層求められます。このため、引き続き各発注者への働きかけを積極的に行い、公共工事から建設業界の課題に対する取組を加速化・牽引することで、地域の守り手として持続可能な建設業を実現してまいります。

参考:国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00271.html

おすすめ書籍・サービス