人口減少や少子高齢化等により、各地域で地域経済・コミュニティの活性化、子育て支援の充実、空き家への対応といった地域課題が顕在化してきています。必要とされる公共サービスの変化も相まって、とりわけ使われなくなり廃校となった学校などの公共施設や、相続等を契機として住民等から地方公共団体に寄付された古民家など、地方公共団体が所有する公的な空き施設(以下「遊休公的施設」という。)が今後増加していくことが想定されています。

一方で、地方公共団体における職員数はここ20年で大きく減少し、また地方公共団体における借入金残高は高い水準で推移しているなど、地方公共団体は人材・マンパワーや財政資源に制約がある状況におかれています。

このような状況を踏まえると、地域の課題解決に向けては民間の創意工夫を取り入れ、遊休公的施設を効率的・効果的に活用していくことは、非常に有効であると考えられます。

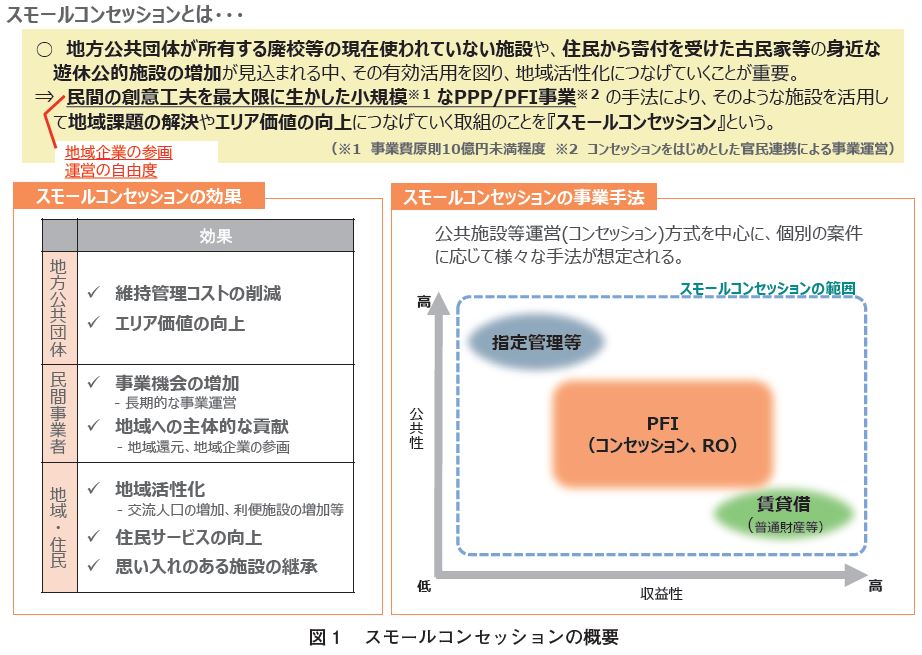

こうしたなか、「PPP/PFI 推進アクションプラン(令和5年改定版)」(2023年6月2日、民間資金等活用事業推進会議(会長:内閣総理大臣)決定)(以下「アクションプラン(令和5年改定版)」という。)において、新たな取り組みの一つとして、「スモールコンセッション」が位置づけられました。スモールコンセッションとは、地方公共団体が所有する遊休公的施設を活用し、公共施設等運営事業(コンセッション)等のPPP/PFI 事業(官民連携手法)により民間事業者に委ね、その創意工夫により地域課題の解決やエリア価値の向上を図る取り組みのことです(図1、図2)。これにより、地域における交流人口の拡大や雇用創出など地域活性化・地方創生につながることが期待されることから、今後具体的な案件形成を図ることとされたところです。

本稿では、このようなスモールコンセッションを推進するに至った経緯や課題、現時点での取り組みと今後の展望についてご紹介します。

まず初めに、スモールコンセッションが今のように取り上げられた経緯と位置付けについてご説明したいと思います。

代表的な官民連携手法であるPFI(PrivateFinance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)については、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI 法」という。)が1999年7月に制定され、その後の2011年のPFI 法の改正において、公共施設等の所有権を移転せずに民間事業者に運営に関する権利を長期間にわたって付与する「公共施設等運営権(コンセッション)方式」が位置づけられました。

それ以降、比較的規模の大きな空港や上下水道等の分野ではコンセッション方式の導入が進められてきたものの、それ以外の分野や特に小規模な事業においてはなかなか導入が進まなかったところです。

そのような中、2022年1月の岸田総理の施政方針演説においては、「新たな官民連携を進めるにあたっては、公共施設の運営を民間に任せるコンセッションの一層の活用(中略)など、民による公的機能の補完も重要な論点」と述べられました。また、同時期にPPP/PFI 事業に係る金融の専門家であり、後述するスモールコンセッションプラットフォームの運営委員でもある福島隆則氏※1が「空港だけじゃない、地方に広がる『スモールコンセッション』」※2と題名の論説を2022年2月に世に出されました。こちらの論説では主に規模の小さなコンセッション事業を「スモールコンセッション」と呼ばれていました。国土交通省ではこれらの動きも踏まえつつ、「小規模自治体や地域企業でもトライしやすく、地域活性化にも資するような身近でキャッチーな取り組みを打ち出せないか」という方向で議論が進められました。結果として、スモールコンセッションをもう少し緩く広く捉えて「空き家・遊休公的不動産等の比較的小規模な既存ストックを自治体が取得・保有しながら、事業運営(リノベーション、リーシング、管理等)は公共施設等運営事業等により民間事業者に委ね、官民連携で地域活性化につなげるPPP/PFI 事業」と捉え、アクションプラン(令和5年改定版)にスモールコンセッションという言葉が初めて公式に位置づけられました。

これを受けて、国土交通省では2023年11月に有識者から構成される「スモールコンセッションの推進方策に関する検討会」(2023年11月~2024年3月、以下「検討会」という。)を設置し、スモールコンセッションに取り組む際の課題や全国的な普及・促進に向けた推進方策について幅広く議論を行いました。そしてその成果として、2024年6月にスモールコンセッションの推進上の様々な課題に対する推進方策の方向性と取り組みを示しました

(https://www.mlit.go.jp/smcn/case/index.html#document)。

並行して、検討会を行っている最中の2024年1月、岸田総理の施政方針演説においても「地域における持続可能なインフラ整備に向けて、官民連携により、(中略)空き家・遊休不動産を積極的に活用するスモールコンセッションなどを推進します」と述べられました。

「PPP/PFI 推進アクションプラン(令和6年改定版)」(2024年6月3日、民間資金等活用事業推進会議決定)(以下「アクションプラン(令和6年改定版)」という。)※3や「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太方針2024)」(2024年6月21日閣議決定)※4においても、引き続きスモールコンセッションを推進していくことが位置づけられました。

その後、国土交通省において具体的な検討を進め、2024年11月には全国的な機運醸成を図るべく

「スモールコンセッション“ 未来創造” フォーラム」を開催し、続く12月には産官学金労言の多様な主体が参加・連携する「スモールコンセッションプラットフォーム」を設立しました。同時に「スモールコンセッションプラットフォーム設立記念シンポジウム」も開催しました。さらに2025年2月に「スモールコンセッションプラットフォーム」の公開イベントとして、事例から学ぶ「スモールコンセッション実践セミナー」を開催しました。スモールコンセッションの機運や期待感は徐々に高まってきており、令和7年度においてはスモールコンセッションプラットフォームの活動を具体化していくことが求められています。

スモールコンセッションと言う言葉は、アクションプラン(令和5年改定版)に初めて位置づけられたことは前述しましたが、アクションプラン(令和6年改定版)では、改めて「地方公共団体が所有・取得する空き家等の身近な遊休不動産(廃校等の現在使われていない施設、住民から寄付を受けた古民家等)について、民間事業者の創意工夫を最大限に生かした小規模(事業費10億円未満程度)なPPP/PFI 事業(コンセッションをはじめとした官民連携による事業運営)を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取り組み」と記載されました。これは、検討会における議論を経て、スモールコンセッションがどのような施設を対象としているのか、小規模とはどのくらいの規模か、どのような手法が対象なのか、何を目指している取り組みなのか等を具体的にイメージしやすくなるように、目安を含めて改めて示したものです。なお、これはスモールコンセッションに該当するか否かのクライテリアを明確にして否定や排除をするという趣旨ではありませんので、事業費10億円を超えるプロジェクトや既存の建物を活用するところが全くないケース等についてはスモールコンセッションには該当しないということではありません。前述の既存の遊休公的施設の活用で小規模な事業については特に事業化が困難であり、あまり進展が見られないことから、今後まさに光を当てていきたい、支援策を含む政策全般として進めていきたいメインターゲットとして記述されたものであることは補足しておきたいと思います。

ここで「小規模」に相当する事業の規模が「事業費10億円未満程度」と記載されていることについて、もう少しご説明したいと思います。これは、国において「多様なPPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」(2015年12月15日、民間資金等活用事業推進会議決定)(以下「指針」という。)を定めていますが、こちらにおける考え方と関係があります。

指針では、多様なPPP/PFI 手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること(優先的検討)が行われるべきであり、公共施設等の管理者等は、それぞれ優先的検討のための手続及び基準等(以下「優先的検討規程」という。)を定め、的確に運用することを求めています。地方公共団体については、主として人口10万人以上の地方公共団体が管理する公共施設等についてPPP/PFI 手法導入を優先的に検討することを盛り込んだ優先的検討規程を定めること、また、優先的検討規程に従って一定規模以上の事業については具体的にPPP/PFI の導入を検討することを要請しています。これにより、地方公共団体におけるPPP/PFI の更なる導入促進を図っています。

この国の指針の中では、優先的検討の対象となる事業は、その規模が

・ 建設、改修、維持管理、運営を行う事業の事業費総額が 10 億円以上、又は

・ 維持管理、運営を行う事業の単年度の事業費が1億円以上のもので、かつ民間事業者の資金や能力を活用することが効果的である事業としています。ただし、事業の特殊性により、この金額によりがたい場合は、地方公共団体が定める優先的検討規程において、対象事業を限って異なる事業費の額を基準とすることができると記載されています。ただ、地方公共団体によっては、裏を返すと建設や改修等を行う事業の事業費総額が10億円未満である場合や、運営等が単年度で事業費1億円未満である場合は、「小規模」な事業であるから優先的検討の対象外だと解釈することも可能で、身近で規模の小さい公共施設を対象とした事業についてもPPP/PFI 手法の導入を検討しようという機運が生まれにくくなっている可能性があります。

しかしながら、地方部やエリア単位で地域の実情を見てみると、人口減少が顕著で、まちの中心部でさえ空洞化し、相対的に空き家や遊休公的施設の問題が大きくなり、地域の活力が失われてきている地方公共団体が少なくありません。

また、令和6年の秋に国土交通省が地方公共団体に対して行ったアンケート調査では、約6割が遊休公的施設の再生・活用に関して課題を感じていました。遊休公的施設の再生・活用を地方公共団体のみで行うとなると、ノウハウや経験のある職員をある程度の数を揃えて対応することが必要ですが、現実問題として一人の職員が日常的に様々な業務に対応しなければならず、またノウハウや経験、マンパワーも不十分な状況であることから、多くの地方公共団体では対応が困難になっているのが実態です。

このため、まさにこのような問題に直面している地方公共団体にこそ、スモールコンセッションのメインターゲットである事業費が10億円未満程度の遊休公的施設の再生・活用については、まずPPP/PFI 手法の導入を検討していただきたいと思います。そしてPPP/PFI 手法を導入することとなった場合には、創意工夫を発揮できる民間事業者と適切に役割を分担し、連携して地域課題の解決やエリア価値の向上につなげていく、すなわちスモールコンセッションを実践していっていただきたいと考えています。

規模の小さい地方公共団体が、規模の小さい遊休公的施設の再生・活用を官民連携で実施することとなれば、地域企業が中心となって参画していただける可能性も十分に出てきます。地域の課題解決を図ることができる企業が必ずしも地域に存在するとは限りませんが、その場合は、地域の外からの力も取り入れつつ、地域企業が参画しやすくなるような事業スキームや体制構築を検討していけばいいので、このような地方公共団体の事業こそスモールコンセッションとして進めていくことが重要であると考えています。

次の3から6については、2024年6月に公表した「スモールコンセッション推進方策」において整理されたポイントに新たな情報も加えつつ、再整理してスモールコンセッションについて詳しく解説していきます。

2で見てきたとおり、スモールコンセッションとは、廃校等の空き施設や地方公共団体が所有する古民家等の空き家の活用について、民間事業者の創意工夫を最大限に生かした小規模な官民連携事業(PPP/PFI 事業)を行うことより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取り組みのことです。

このような遊休公的施設について必要に応じて改修や修繕を行った上で、観光施設(宿泊・飲食・物販等の機能を持った施設を含む。)、スポーツ施設、研究施設、定住促進住宅、福祉施設など様々な用途として活用することを想定しています。

また、ここでの小規模とは、事業費原則10億円未満程度と想定をしてはいますが、前述のとおり、厳密に10億円未満・以上を判定して、該当するか否かを判断するというようなことは考えていません。小規模の範囲にはある程度の幅を持たせ、最終的に地方公共団体や事業関係者で判断をしていただくこととなります。

さらに、スモール『コンセッション』と言ってはいますが、PFI 法に規定されているいわゆる公共施設等運営権(コンセッション)方式に限らず、RO(Rehabilitate Operate)方式や賃貸借方式、指定管理者制度、民間委託方式など幅広い官民連携の手法を想定しています。

スモールコンセッションを通じて、地方公共団体にとっては遊休公的施設の維持管理費用の削減

を初め、地域課題の解決やエリア価値の向上が、民間事業者にとっては事業機会の増加(長期的な事業運営等)や地域への主体的な貢献(地域還元、地域企業の参画等)が、地域や住民にとっては地域活性化(交流人口の増加、雇用の拡大、利便施設の増加等)や住民サービスの向上、思い入れのある施設の継承等の効果が期待されます。

また、スモールコンセッションを普及させることにより、地域の身近な遊休公的施設を活用して、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげ、当該遊休公的施設を、まちの「負」債から資「財」に変えていくことを目指します。

さらに、地方公共団体以外の方が所有する空き家の活用等との連携や、複数の施設を束ねて運営・管理等を行うバンドリング等による面的な広がりにより、小さな再生を連鎖させ、エリア全体の価値向上につなげることを目指していきます。

(1)地方公共団体を取りまく現状

国土交通省国土政策局が推計した人口の予測では、2015年と比較して2050年までに558市町村(全市町村の約3割)において人口が半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満になると推計されています。

遊休公的施設についてみてみると、文部科学省の調査では、少子化に伴う児童生徒数の減少等により、全国で廃校となった施設は約8,600施設あるとされています。そのうち約5,500施設(約8割)は学校、社会体育施設、社会教育施設、企業や創業支援の施設、医療・福祉施設等として活用されていますが、近年でも毎年約450校程度の廃校が全国で発生しており、活用の用途が決まっていない廃校が約1,500校(現存する廃校の約2割)あるとされています。

また、市町村全体の職員数についてはここ20年で約1割減少するとともに、地方財政の借入金残高も20年以上高い水準で推移しています。さらには地方公共団体が所有している施設の維持補修費も年々増加傾向にあります。

(2)スモールコンセッションの推進上の課題

検討会における議論や、そのまとめとして策定された「スモールコンセッション推進方策」、加えて地方公共団体及び民間事業者への個別のヒアリングやアンケート等を通じて、地方公共団体と民間事業者それぞれの主な課題を整理すると、次のようにまとめられます。

①人材・組織における課題

・ 地方公共団体においては、トップマネジメント層を含めてPPP/PFI への理解が十分ではない、対応方針が明確化されていない、各公共施設の所管部局が直営で管理しようする、一人の担当者が複数業務を担当しており導入検討の余裕がない等のため、PPP/PFI 導入に関して抵抗感がある場合があります。

・ PPP/PFI の実績がない、職員間でノウハウが継承できていない等のため、PPP/PFI に精通している職員が少なく、官民連携や遊休公的施設の活用の目的を庁内・議会・住民にうまく伝えられない場合があります。

・ 使われていない廃校等、遊休公的施設の維持管理への負担が大きくなっていますが、活用しなければ無駄な支出が増えるということをあまり認識していない場合があります。

・ 企画・マネジメント担当部門と事業担当部門など、部局により取り組みに温度差がある場合があります。

・ 遊休公的施設の所管が様々な部局にわたり、施設全体を横断的に所管する部局がなく、再生・活用については施設所管部局がバラバラに検討を進めている、また、公共施設等総合管理計画を策定し、施設の削減や再編の目標を設定したものの、財政と施設管理の全庁的な連携がうまくいっていない等、幅広い検討・取り組みがなされていない場合があります。

・ このため、活用が特定の用途に限定されるなど敷地単位の視点で方向性が決まってしまったり、検討がストップしてしまったりする場合があります。

・ 民間事業者、特に規模の小さい地域企業等においては、PPP/PFI の実績がないこと等から、PPP/PFI に精通している人材がおらず、参入のハードルが高い場合があります。

②エリア・施設における課題

・ 地方公共団体においては、特に地域における個々の公共施設の老朽化・遊休化の度合いを把握できておらず、遊休公的施設の全体像が掴めていないため、スモールコンセッションを推進すべきエリアや施設の選定が難しい場合があります。

・ エリア内の複数の公共施設間又は関係者間の連携がなく、当該エリアが目指すべきビジョンの検討ができないため、単一の施設のみを対象とした事業に留まる場合があります。

・ 個々の建物について改修等が必要であることが分かっていても、それに要するコストがハードルとなり、活用にまで進まない場合があります。

・ 民間事業者においては、遊休公的施設の情報等を得られない場合があります。

・ 民間事業者による施設の活用に関して、近隣住民の理解や協力を得られない場合があります。

③事業創造における課題

・ 地方公共団体においては、遊休公的施設を再生し、活用する意向はあるものの、どのように活用するかの具体的なアイデアがない場合や、事業運営を行う民間事業者との出会いがない場合があります。

・ PPP/PFI 事業の導入検討に多くの費用と労力を要するため、検討に着手すること自体に抵抗感がある場合があります。

・ 遊休公的施設の活用の方向性や諸条件が整理されておらず、民間事業者に精度の高いサウンディングができない場合があります。

・ 民間事業者においては、地方公共団体との対話の機会が少なく、遊休公的施設の活用意向が把握できない場合や、民間提案を行っても地方公共団体が動かない場合があります。

・ 事業化までの手続きが煩雑で検討期間が長い場合や、行政主導型公共事業のため事業の自由度が低い場合があります。

④資金調達における課題

・ 地方公共団体においては、ファイナンスに精通する人材の不足により事業の実現可能性について判断できない場合や、中長期的視点で事業の採算性を見通すことができない場合があります。

・ 活用可能な補助メニューが把握できていない場合があります。

・ 事業の規模が小さいために、参入する民間事業者も比較的小規模であり、資金調達が困難な場合があります。

・ 事業の規模が小さいため、SPC(特別目的会社)の設立や各種手続きに要する費用等の負担が相対的に大きくなる、施設単体での事業の採算性が低くなるなど、民間事業者が初期投資を回収できなくなる場合や、そのことを懸念して参入すること自体を回避する場合も想定されます。

なお、上記の①~④で挙げた問題点は、機運醸成フェーズ(動機付け・動き出し)から、施設選定フェーズ(施設関連計画の位置付け、庁内合意、座組形成)、事業化検討フェーズ(エリアビジョン・目的の策定、事業手法・スキーム検討)、事業計画フェーズ(導入可能性調査の実施、実施方針の策定)、公募・選定フェーズ(募集要項の策定、事業者の選定)までの各フェーズにおいて存在すると考えられます。

(3)課題のまとめ-推進上の「壁」-

前述のように様々な具体的な課題が存在するわけですが、これらのような課題を踏まえると、スモールコンセッションの推進におけるハードルは主に「3つの壁」(イメージの壁、パートナーの壁、事業化の壁)に集約されると考えています。

①イメージの壁

地方公共団体や民間事業者のPPP/PFI の実務経験が少ないため、PPP/PFI の進め方、施設の活用のイメージや、庁内の関係部局が一枚岩となって取り組むイメージが湧きにくい、といったイメージの壁があります。また、地方公共団体のトップマネジメント層を含め、公共施設で収益事業をしてはいけない、公共施設は公費で維持すべきといった固定観念というイメージの壁がある場合もあります。

②パートナーの壁

事業運営等を行う民間事業者が見つからない、見つけ方が分からない、マッチングがうまくいかない、官民で適切な役割分担等ができず事業が前進しない、といったパートナーの壁があります。

③事業化の壁

事業化に向け、煩雑な手続きや事業性の低さ、資金調達の困難さ等により、事業実施まで結びつかない、といった事業化の壁があります。

以上のように、スモールコンセッションを推進していく上では、まずはこのような3つの壁を取り払い、具体的な個々の課題の解決が図られるように取り組んで行く必要があります。

(1)スモールコンセッションの推進方策の方向性

5(3)で整理した3つの壁の解消に向けた方策として、まずイメージの壁に対しては、スモールコンセッションに関するセミナーの実施等、普及啓発による機運醸成・意識改革が考えられます。パートナーの壁に対しては、官と民をつなぐ仕組の構築や、産官学金等の関係者間の交流など、関係者のマッチングを強化することが考えられます。事業化の壁に対しては、先行する好事例を参照した手続きの円滑化や、専門家の伴走等による案件形成への支援が考えられます。また、全ての壁に対する方策として、スモールコンセッションに取り組みやすくするために必要な情報を集めて整理した分かりやすい手引き等を作成することが考えられます。

このため、スモールコンセッションの推進方策の方向性としては、相互に関連しているものもありますが、当面は「普及啓発による機運醸成・意識改革」、「官・民マッチングの強化」、「手続きの円滑化」、「案件形成支援」、「分かりやすい手引き等の作成」の5つの取り組みを中心に進めていくこととしています。

(2)各種の取り組み

(1)の5つの方向性に沿った、考えられる各種の取り組みの概要は次の通りです。

①普及啓発による機運醸成・意識改革

・ 「スモールコンセッションプラットフォーム」の設立、同プラットフォームにおける活動

・全国的なセミナー・勉強会やイベント等の開催

・ 地方公共団体の首長を含めた幹部・職員相互の理解促進を図る研修・会議の開催

・専用HP やリーフレット等による情報発信

・ 個別の相談・アドバイスを可能とする体制の整備

②官・民マッチングの強化

・官民の交流会・情報交換会の開催

・遊休公的施設情報の一覧性のある発信

・官と民をつなぐマッチングの仕組の構築

③手続きの円滑化

・ 客観的評価の簡素化(簡易な定量的評価、定量的評価が困難な場合の定性的評価等)

・事業内容を踏まえた募集に関する書類の簡素化

・ 事業内容を踏まえた事業化までのプロセスの合理化

④案件形成支援

・ 事業化への支援(専門家による伴走支援、導入検討支援、民間の空き家活用等とのバンドリングを行う事業等への重点支援等)

・ 遊休公的施設の改修等に係る各種事業による支援

⑤分かりやすい手引き等の作成

・ 地方公共団体等がスモールコンセッションに取り組もうと一歩踏み出せるような分かりやすい実践的な手引き等の策定

次の7では、特に上記6(2)①の「普及啓発による機運醸成・意識改革」の一つの手段である「スモールコンセッションプラットフォーム」の設立と活動について詳述していきます。

(1)スモールコンセッションプラットフォームの設立

アクションプラン(令和6年改定版)においては、新たなPPP/PFI 活用モデルの形成という観点から、遊休公的施設の有効活用により地域課題を解決するスモールコンセッションの全国的な普及啓発が明確に位置付けられたのは前述した通りです。その中で「新たに産官学金の多様な関係者が参加・連携するスモールコンセッション推進会議(仮称)を設置」することが、具体的な取り組みの一つとして位置付けられました。これを受けて、「スモールコンセッション推進会議(仮称)」はどのようなものとするのがよいかと様々な分野の有識者や地方公共団体・民間事業者にご意見を伺い、最終的には「スモールコンセッションプラットフォーム」を設立することとなりました。そこに至った考え方を改めて簡単に整理してみると次のようになります。

類を見ない人口減少の時代に突入した今、誰もがはつらつと活躍できる地域をつくっていくためには、地域の事業者が主体的に関わる中で、地域に雇用機会を設け、地域での資金循環、外部からの資金獲得が可能な拠点づくりが重要となります。

スモールコンセッションは、遊休公的施設を活用し、コンセッション方式などの民間の創意工夫を生かしやすい手法によって生まれ変わらせ、交流人口や雇用を拡大しようとするものです。

石破内閣では、都市も地方も、安心・安全で心豊かに暮らせる持続可能な地域社会を創るため、これまでの成果と反省を生かし、「地方創生2.0」を起動させ、人口減少対策につなげることとしています。その際、スモールコンセッションを突破口の一つとして、この地方創生を推進していくことが考えられます。

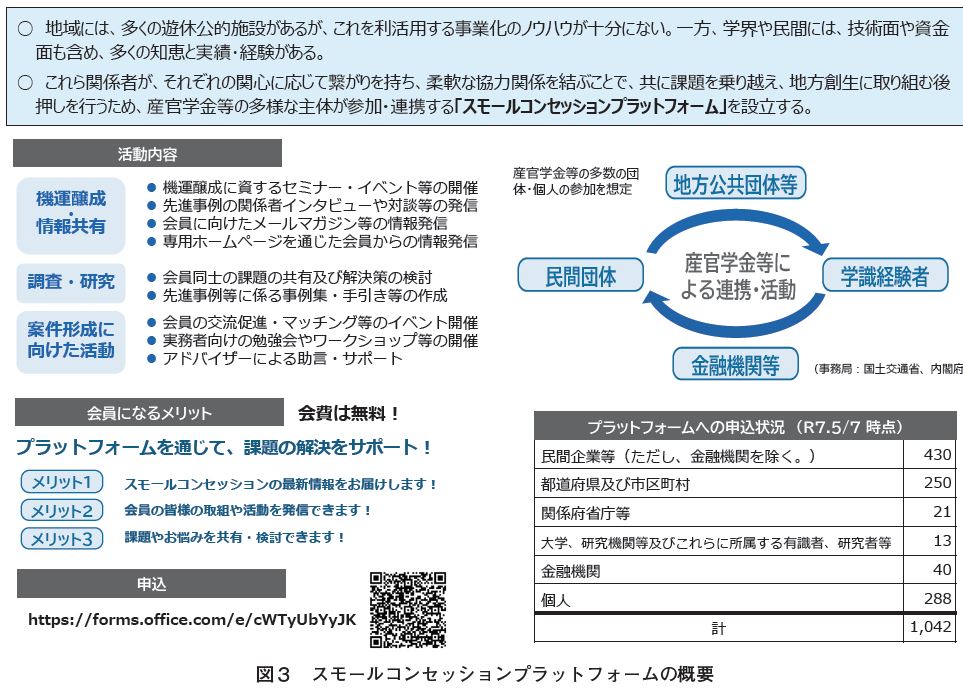

地域には多くの遊休公的施設がありますが、行政にはこれらを事業化し、再生・活用するマンパワー、ノウハウ、経験が十分にないという課題があります。一方で学界や民間には技術面や資金面も含め、多くの知恵と実績や経験があります。「産官学金労言」といった様々な分野の関係者がスモールコンセッションという一つのテーマについて、それぞれの関心に応じてつながりを持ち、柔軟な協力・連携関係を結ぶことで、ともに課題を乗り越えて、地方創生に取り組む、ということが現実のものとなるよう、国としても後押しすることが必要です。

具体的にプロジェクトが進んでくると、もちろんプロジェクトチームが形成され、連携して取り組まれるものと思いますが、事業化する前の段階、初動の検討段階では、そもそもプレイヤーとなるべき方々を把握していない、把握していてもリレーションがなく、うまくコンタクトができない、というような課題があります。しかしながら、このような課題を個々の力で解決していくのは相当困難な状況です。

このため、まずは様々な分野の方々が参加し、つながりを構築することができるような場が必要であるとの考えのもと、2024年12月16日、「産官学金労言」といった多様な主体が参加・交流・連携し、具体的な案件形成を目指していく「スモールコンセッションプラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。)を設立するに至りました(図3)。なお、こちらの名称はアクションプラン(令和6年改定版)においては、スモールコンセッション推進会議(仮称)と記載されていましたが、前述のとおり、「関係者がそれぞれの関心に応じてつながりを持ち、柔軟な協力・連携関係を結ぶことで、ともに課題を乗り越えていけるような場」の創出を念頭においていたことから、「スモールコンセッションプラットフォーム」と命名することとしました。

プラットフォームの活動についての企画検討や運営を行うために運営委員会を設け、運営委員は行政経験のある民間の方、地方公共団体においてスモールコンセッションに取り組んだ経験のある職員、PPP/PFI に造詣の深い有識者、金融を専門とする実務家といった10名の方々から構成されています(2024年12月16日プラットフォーム設立時点)。

なお、プラットフォームの設立に関連し、いくつかのイベントが実施されていますので、簡単にご紹介します(以下のHP にイベントの関連資料等が掲載されていますのでご参照下さい。https://www.mlit.go.jp/smcn/info/index.html#info-event)

①スモールコンセッション“ 未来創造” フォーラム

2024年11月12日、プラットフォームの設立に向けたキックオフイベントとして、「スモールコンセッション“ 未来創造” フォーラム」を東京で開催しました。官民連携に精通した有識者の方々に、スモールコンセッションによる未来創造についてご講演やパネルディスカッションを行っていただきました。参加者は対面・オンライン合わせて約850名にのぼり、スモールコンセッションへの期待感を感じ取ることができました。(https://www.mlit.go.jp/smcn/info/pdf/event/241112/event_report.pdf)

②スモールコンセッションプラットフォーム設立記念シンポジウム

2024年12月16日、プラットフォームの設立に合わせて、シンポジウムを東京で開催しました。前述のフォーラム同様、官民連携やスモールコンセッションに精通した10名のプラットフォームの運営委員でもある有識者の方々に基調講演や連続のパネルディスカッションを行っていただき、これらを通じて、スモールコンセッションに対する理解を深めました。約1,300名の方が対面又はオンラインで参加され、大いに盛り上がりました。

(https://www.mlit.go.jp/smcn/info/pdf/event/241216/event_report.pdf)

③事例から学ぶスモールコンセッション実践セミナー

2025年2月21日、プラットフォームの公開イベントとして、先行事例を通してスモールコンセッションへの一層の理解を深め、実践に移していくためのセミナーをオンラインで開催しました。国の支援策等の紹介に加え、廃校や古民家についてのスモールコンセッションの先行事例について、地方公共団体・民間事業者双方の関係者から、それぞれの視点でもってスモールコンセッションを実践した経緯や取り組まれた内容等を詳しく解説していただきました。完全オンラインでの開催となりましたが、約1,100名もの方が参加され、参加者からの踏み込んだ質問にも登壇者が丁寧に応答するなど、こちらも大盛況に終わりました。

(https://www.mlit.go.jp/smcn/info/pdf/event/250221/250221_report.pdf)

これらのイベントの開催レポートはnote において公開していますので、是非そちらもご覧下さい。(https://note.com/sc_note)

(2)スモールコンセッションプラットフォームの概要と今後の展望

①スモールコンセッションプラットフォームの活動

プラットフォームの活動としては、大きく3つの柱を掲げて進めていく方針です。1つ目の柱は「機運醸成・情報共有」、2つ目の柱は「調査・研究」、3つ目の柱は「案件形成に向けた活動」です。

1つ目の柱「機運醸成・情報共有」については、まずは機運醸成に資するセミナーやイベント等を開催していきます。また、先進事例に関する関係者インタビューや対談等を行って情報発信していくことも考えています。

このほか、次の②で述べるプラットフォームの会員に向けたメールマガジンで情報発信を行うとともに、PPP/PFI も含めて最新の情報を掲載したスモールコンセッションに関する専用ホームページ(https://www.mlit.go.jp/smcn/)も立ち上げています。こちらでは、プラットフォームの説明、プラットフォームの活動報告、各種のイベントや支援事業等の情報、先進事例等を掲載しています。

2つ目の柱「調査・研究」については、会員間での課題の共有や課題に対する解決策の検討を行っていきます。また、具体的な先進事例を取り上げて研究・分析し、そのポイントをまとめた事例集や手引きとしてまとめていきたいと考えています。

3つ目の柱「案件形成に向けた活動」については、プラットフォームの会員間の交流促進を図るためのマッチングなどのイベントを開催したり、実務者向けの勉強会やワークショップ等を開催していきたいと考えています。加えて、会員が主体となったアドバイザーによる助言・サポート体制を構築することも考えています。

以上のような活動を通じて、スモールコンセッションの機運醸成を図り、理解を深め、一つでも多くの案件形成の実現を目指していきます。

②スモールコンセッションプラットフォームへの参加(会員)

プラットフォームの各種活動に参加するには、会員となっていただくことが必要です。プラットフォームの専用HP から申し込みが可能で、会費は無料です。

(申込URL:https://www.mlit.go.jp/smcn/membership/index.html

又はhttps://forms.office.com/e/cWTyUbYyJK)

組織単位での申し込みはもちろん、組織内の部署(部・課・室)単位でも、個人単位でも会員になることができます。

また、会員になれば、スモールコンセッションに関する最新情報をメールマガジンでお届けするほか、会員各位の取組や活動を発信することもできます。次の③で述べるワーキング・グループに参加することもできます。さらに、個別の課題やお悩みを会員間で共有したり、相談したりすることもできるようにしたいと考えています。

なお、令和7年5月7日現在の会員数は、民間企業等(金融機関を除く。)が430件、都道府県及び市区町村が250件、関係府省庁等が21件、大学・研究機関等及びこれらに所属する有識者・研究者等が13件、金融機関が40件、個人が288件の合計1,042件となっています。

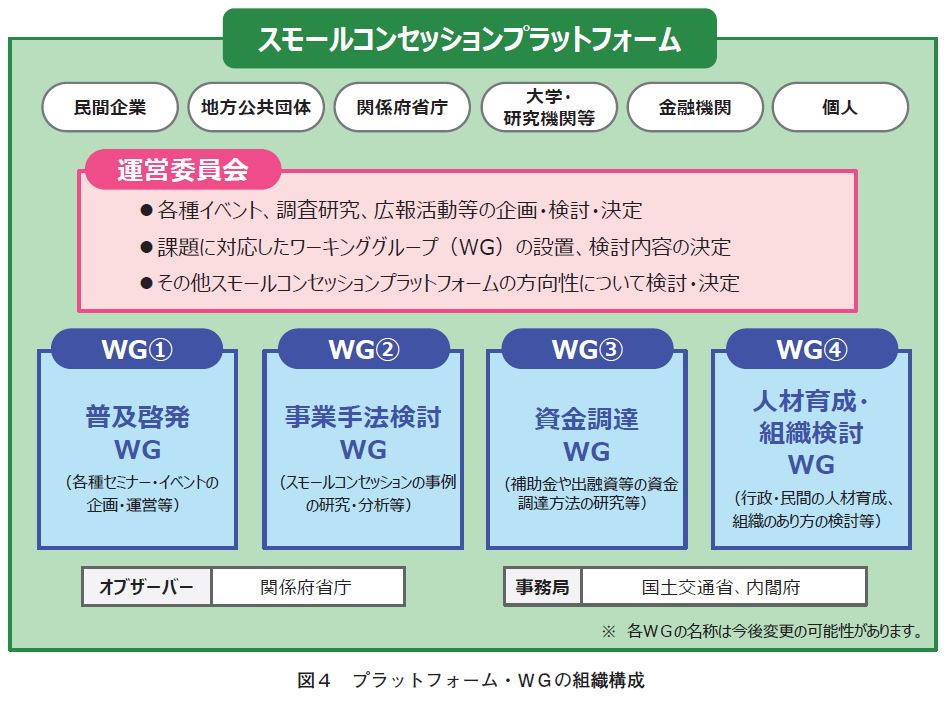

③ワーキング・グループの設置と活動

プラットフォームの活動内容の「3つの柱」に関する取り組みを掘り下げて企画検討していくため、(1)で述べた運営委員会において議論を深めていくとともに、明確になった課題については、それに対応した「ワーキング・グループ」(以下「WG」という。)を設置して、具体的な企画検討やイベント活動等を行うこととしています。

①で述べた「3つの柱」に関係したWGとして、「普及啓発WG」、「事業手法検討WG」、「資金調達WG」及び「人材育成・組織検討WG」の4つのWGを設けることを考えています(図4、WGの名称は今後変更の可能性があります)。

まず「普及啓発WG」では、スモールコンセッションの推進に向けた各種のセミナーやイベントの企画・運営について、スケジュールを含め、具体的に検討を進め、アウトプットとして、各種イベントの実施を目指します。

次に「事業手法検討WG」では、スモールコンセッションの先行事例を研究し、分析することで、事業を進めていくための足がかりになるような知識やノウハウを蓄積する、いわば実践に移るためのツールを揃えていく場となることを目指します。アウトプットとして、事例集や手引き等の作成も目指します。

また「資金調達WG」では、事業を成立させるための肝であるファイナンスの構築に向けて、国等の補助金や民間資金等活用事業推進機構(PFI推進機構)を初めとする金融機関からの出融資等による資金調達方法の研究に加え、民間の金融機関等の個別プロジェクトへの出融資に対するお考え・スタンス等の共有や意見交換を進めていきます。特にコーポレートファイナンスではなく、プロジェクトファイナンスとしていくにはどのような課題があり、どのようにそれらの課題を克服していけばいいか、というような点も議論し、整理していくことを目指します。

最後に、スモールコンセッションを推進していく上で、普及・啓発はもとより、実際の案件形成を行える人材や組織は不可欠です。このため、「人材育成・組織検討WG」ではスモールコンセッションの実現に必要な人材や人材育成の方法、そして理想的な組織体制のあり方について、特にこれまでスモールコンセッションや官民連携事業に実際に携わり、苦労された経験や知見をお持ちの方を中心として議論し、今後の方向性を整理していくことを目指します。

なお、当面の間、これら4つのWGで活動していきますが、会員より新たなWGの設置の希望が出てきた場合には、必要に応じて対応していくことを考えています。また、WGの開催にあたっては、各WGの個別の開催だけではなく、「普及啓発WG」と「人材育成・組織検討WG」、「事業手法検討WG」と「資金調達WG」というように、関係の深いWGは合同で開催するなど、工夫を凝らして、より効果的に運営していく予定です。

また、各WGには、それぞれ取り扱う事項に関連の深い運営委員の方々にコアメンバーとしてご参加いただくとともに、会員の中からもコアメンバーとしてご参加・ご協力がいただける方や視聴のみでのご参加の方を募り、様々な議論を行いながら運営・活動していきたいと考えています。

スモールコンセッションは、今後全国で必要とされ、それぞれの地域で展開されていくであろう重要な取り組みですが、あくまでも、エリアやまちをこうしていきたいというビジョンを具現化するための考え方・手法に過ぎません。

初めは一つの建物の再生・活用かもしれませんが、具体的な案件形成が一つ、二つと進むにつれ、エリアやまち全体の再生にも波及してくると考えています。

このため、例えばスモールコンセッションをキーワード又はきっかけとして、行政、民間、地域住民等が連携・協力し、共にエリアやまちの未来について考え、今後どうしていきたいのか、どうあるべきなのかを改めて議論していただけることを切に願っております。

そして国土交通省においては、このような取り組みを全国で実践していけるよう、プラットフォームを中心に、関係する府省庁、地方公共団体、民間事業者、有識者、金融機関等、産官学金労言の各分野のプレイヤーと連携しつつ、様々な施策を企画・展開していきたいと考えています。

特に、地方公共団体の中で、あまりこのような考え方や取り組みを意識されていなかった職員の方々におかれましては、プラットフォームへの参加を通じて、官民連携が如何に重要であり、如何に進めていけばいいのかと言うところに、今一度立ち戻っていただければ幸いです。

そして、地域の民間事業者や地域住民の方々も是非官民連携による地方創生にご賛同・ご協力をいただきたいと思っております。

このような形で関係者が一体となって、課題を一つ一つ解決しながら、スモールコンセッション、ひいては地方創生を進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

※ 本稿は2024年5月7日時点の情報に基づいて作成しています。最新の情報については内閣府・国土交通省等の関連するHP をご確認ください。

※1 三井住友トラスト基礎研究所PPP・インフラ投資調査部長(当時)。

※2 福島隆則(2022)「空港だけじゃない、地方に広がる『スモールコンセッション』」『日経クロステック(xTECH)』、2022.2.21

※3 「新たに産官学金の多様な関係者が参加・連携するスモールコンセッション推進会議(仮称)を設置し、首長への働きかけや情報発信の強化により、スモールコンセッションの全国的な普及・啓発を図る。また、手続の簡素化、官民のマッチング機能の強化、事業化検討への支援強化等を通じて、案件形成を促進する。(令和6年度開始)<国土交通省、内閣府>」

「地方ブロックプラットフォーム等を積極的に活用し、地方公共団体・民間事業者におけるPPP/PFI 事業推進に関する国への施策ニーズの把握に努めるとともにスモールコンセッションの普及啓発や官民対話の促進など、地方公共団体の事業化検討の支援等を行う。(平成28年度開始、令和6年度強化)<内閣府、国土交通省>」

※4 「(PPP/PFI の推進)

公共サービスを効率的・効果的に提供するPPP/PFI について、改定アクションプランに掲げる目標を着実に達成することを目指し、取り組みを更に推進する。(略)空き家等の既存ストックを活用するスモールコンセッション等の普及を促進するとともに、地域プラットフォームの強化に取り組む。」

おすすめ書籍・サービス