~改正都市緑地法を通じた良質な緑地の確保~

国土交通省都市局では、地球的・国家的規模の課題である気候変動への対応や生物多様性の確保、Well-being の向上といった都市において求められる社会的要請に対応するため、緑地の質・量両面からの確保、エネルギー利用の再エネ化・効率化、暑熱対策などを進める政策を「まちづくりGX」として推進している。

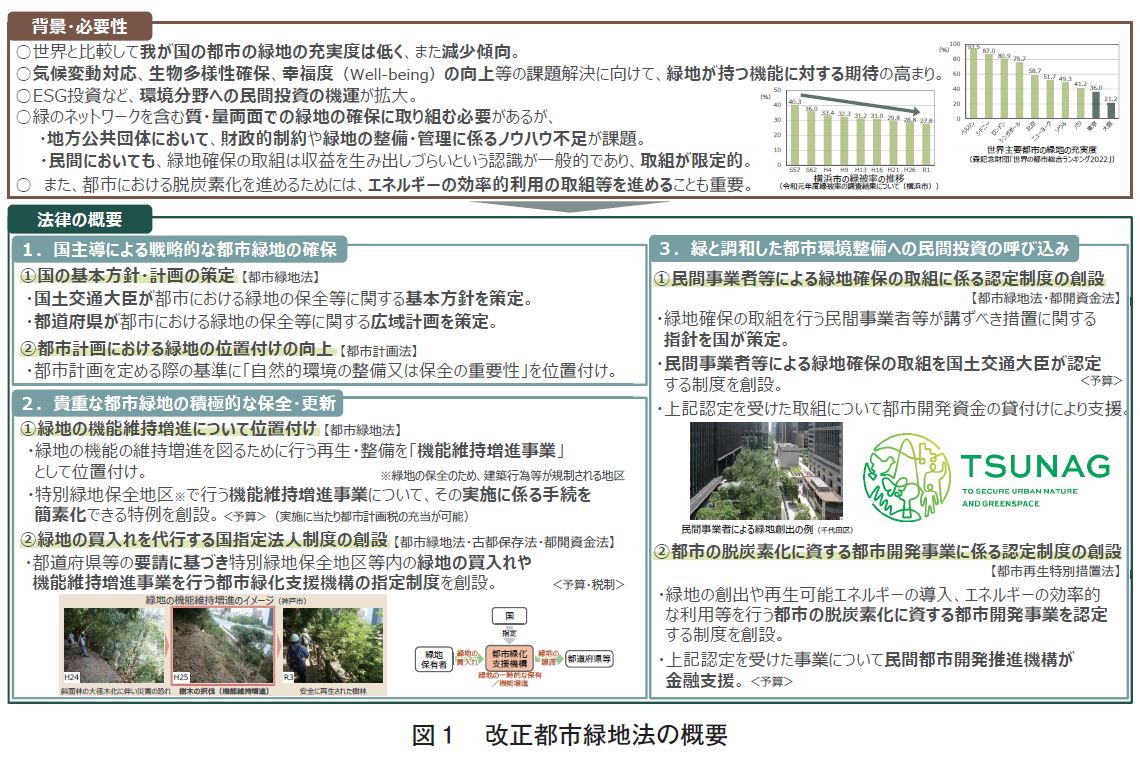

この「まちづくりGX」の推進のため、「都市緑地法等の一部を改正する法律」が2024年5月に成立・公布され、同年11月に施行された(図1)。

本稿では、今回の都市緑地法(以下、「法」という。)の改正の背景や新たに創設された制度等について紹介する。

近年、人為的活動に起因する温室効果ガスの排出拡大による気候変動は、多くの地域や産業分野等で深刻な影響をもたらしている。これに対して、国連気候変動枠組条約に基づき採択された「パリ協定」が締結・発効等され、我が国でも「2050年カーボンニュートラル宣言」や2030年度温室効果ガスの2013年度比46%削減目標の設定など、同協定の履行を確保するため脱炭素化に向けた動きが加速している。

また、同じ地球規模の課題である生物多様性についても、生物多様性条約に基づき、2022年12月に新たな国際目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されるなど、国際的な議論が進められている。我が国でも、「生物多様性国家戦略2023-2030」の策定や「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立等、生物多様性に関する動きが加速しているところである。

これら気候変動や生物多様性の損失等の環境関連のリスクは、「グローバルリスク報告書2025年版」(世界経済フォーラム)においても、中長期的な世界経済に対する深刻なリスクともされている。関連して、企業による気候関連/自然関連財務情報開示(TCFD/TNFD 等)の動きも進んでいる。

このような世界的な潮流がある中で、人口や資産、産業等の集積地である都市においても、気候変動の深刻化や生物多様性の損失等の地球規模の課題の解決に向けた積極的な取組が求められている。

また、都市においては、これら地球規模の課題に加え、コロナ禍を契機とした人々のライフスタイルの変化を受け、Well-being 向上への期待が高まっており、人中心のまちづくりに向けた取組も急務となっている。

都市の緑地は、美しい景観や地域固有の歴史文化の形成の他、温室効果ガスの吸収、ヒートアイランド現象の緩和、雨水の流出抑制、野生生物の生息・生育環境の確保、健康の増進、コミュニティの形成など、グリーンインフラとして多様な機能を有しており、これらの機能を発揮することがこれからの都市政策に必要である。

こうした背景を踏まえて、今回法改正を行ったものである。

法改正の主な内容は以下のとおりである。今回は、特に地方公共団体や民間事業者等の多様な主体に関わる①及び③について詳述する。

① 国主導による戦略的な緑地の確保

・国の基本方針・都道府県の広域計画の策定

② 貴重な緑地の積極的な保全・更新

・緑地の機能維持増進の位置づけ

・ 緑地の買い入れを代行する国指定法人制度の創設

③ 緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み

・ 民間事業者等による緑地確保の取組に係る認定制度の創設

(1)基本方針の位置づけ

都市緑地の質・量の確保に向けた取組を全国的に一層推進するためには、緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標、取組の具体的方向性等を国が示し、国・地方公共団体、民間事業者等の各主体が方向性を共有して取組を効果的に推進することが必要である。そのため、今回の法改正により、国土交通大臣が「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針」(通称:緑の基本方針。以下「基本方針」という。)を定めた。

また、都道府県においては、一つの市町村の区域を超える広域的な見地から、都市緑地のネットワーク形成の方向性等を示すとともに、各市町村と連携しつつ、総合的かつ計画的にその保全・創出の取組を行うことが必要である。そのため、今回の法改正により、都道府県が、基本方針に基づき「緑の広域計画」(以下「広域計画」という。)を策定できることになり、市町村における基本計画は、基本方針に基づくとともに、広域計画を勘案することになった。

これにより、国(基本方針)、都道府県(広域計画)、市町村(基本計画)が、それぞれ役割分担しつつも連携して、総合的かつ計画的に緑地の保全及び緑化の推進に取り組んでいくという体系が法において位置づけられた。

(2)基本方針の概要

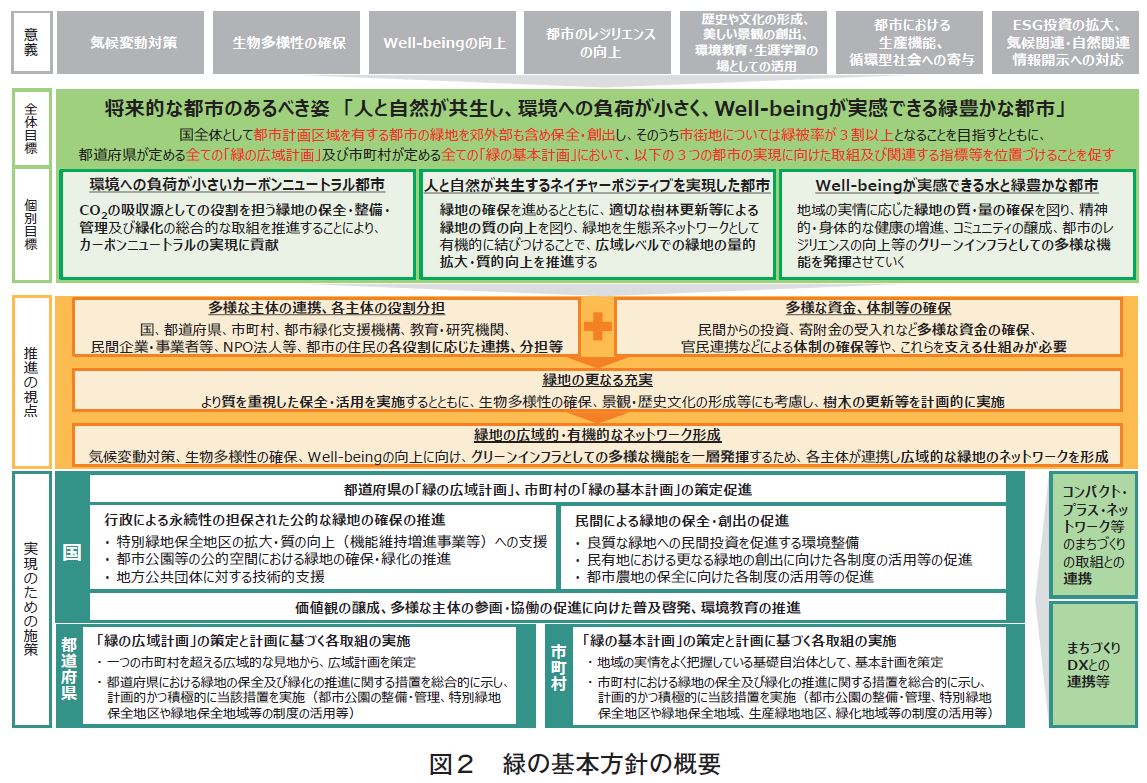

基本方針の内容は、法に規定された事項に沿って、以下の①~⑥のとおり構成されている(図2)。

① 緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項

将来的な都市のあるべき姿として「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-being が実感できる緑豊かな都市」を掲げている。また、国全体として都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、そのうち市街地については緑被率が3割以上を目指すとともに、基本方針に基づき都道府県が定める全ての広域計画及び市町村が定める全ての基本計画において、「環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市」、「人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市」、「Wellbeingが実感できる水と緑豊かな都市」の3つの都市の実現に向けた取組及び関連する指標等を位置づけることを促すこととしている。

② 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項

基本的な事項として3点を挙げている。1点目として、国、都道府県、市町村、都市緑化支援機構、教育・研究機関、民間企業、NPO 法人、住民など多様な主体が、それぞれの役割を認識するとともに、相互に連携して、各主体の役割に応じた緑地の確保、管理を進めることが必要であることを示している。

2点目として、緑地の更なる充実に向けては、単に量を確保するだけでなく、より質を重視した保全・活用を行うことが重要であり、生物多様性の確保や景観・歴史文化の形成等にも考慮しながら樹木の更新等を計画的に実施することが必要であるとしている。一方で、地方公共団体の財政、体制等には限りがあるため、「多様な資金の確保」(他分野との連携による資金の確保、民間からの投資、寄附金の受入れ等)や「多様な主体の連携」、これらを支える仕組みが必要であるとしている。

3点目として、緑地が有するグリーンインフラとしての多様な機能をより一層発揮するため、各主体が連携して、緑地を点から線、面へとつなげ、「緑地の広域的・有機的なネットワーク形成」を図ることが重要であるとしている。

③ 緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

上記の基本的な事項を踏まえつつ、国が実施すべき施策の基本的な方針を示している。

具体的には、まず国・都道府県・市町村が連携した計画的・効果的な緑地の保全等を推進するため、都道府県の広域計画、市町村の基本計画の策定を促進することとしている。

その上で、行政による永続性の担保された公的な緑地の確保の推進に向けて、

・ 特別緑地保全地区等の面積拡大・適正な管理の支援

・公的空間における緑地の確保・緑化の推進

・地方公共団体に対する技術的支援

を行うこととしている。

また、民間による緑地の保全・創出に向けては、

・ 良質な緑地への民間投資を促進する環境整備として、優良緑地確保計画認定制度の適切な運用と認定された緑地確保の取組への支援等の実施

・ 民有地における更なる緑地の創出として、市民緑地、緑化地域等の制度の活用等の促進、都市農地の保全に向けた生産緑地地区等の制度の活用等の促進

を行うこととしている。

さらに、これらの取組の推進に当たっては、行政のみならず民間事業者や住民等の多様な主体の連携が必要となることから、都市における緑地が重要であるという価値観の醸成を促し、多様な主体の参画・協働が促進されるよう、普及啓発、環境教育を推進することとしている。

④ 都道府県における広域計画の策定に関する基本的な事項

都道府県における広域計画は、一つの市町村の区域を超える広域的な見地から、系統的な緑地の配置方針等を示すものとして策定されるものであるとした上で、法に規定されたおおむね定める事項に沿って、都道府県の広域計画の策定に関する基本的な事項を示している。

なお、広域計画については、基本方針において主要な事項を示し、都市緑地法運用指針(以下「運用指針」という。)において具体的な運用内容を示しているため、あわせて参照されたい。

⑤ 市町村における基本計画の策定に関する基本的な事項

市町村における基本計画は、市町村において地域の自然的、社会的条件等を十分に勘案しつつ創意工夫のもとに策定されるものであるとした上で、法に規定されたおおむね定める事項に沿って、市町村の基本計画の策定に関する基本的な事項を示している。

なお、基本計画に関しても、広域計画と同様、運用指針もあわせて参照されたい。

⑥ その他の緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項

その他の重要事項として2点を挙げている。

まず1点目として、各都市の置かれた状況は異なるため、地域性や都市の現状、将来見通しなど、各都市の特性等に応じて緑地の保全及び緑化の推進の取組を進めていくことが必要であるとしている。また、これらの取組は、持続可能なコンパクトなまちづくりを推進する取組との連携も重要であり、今回の法改正に合わせた都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画は、基本計画との調和が保たれたものでなければならない旨が規定されている。

2点目として、デジタル技術の活用等を挙げている。計画的・戦略的な緑地の保全及び緑化の推進に向け、緑地の確保状況、利用状況等の基礎的な情報を継続的に把握するとともに、これらの情報の開示を進め、エビデンスに基づく分析や施策の検討を行うことが重要であるとしている。

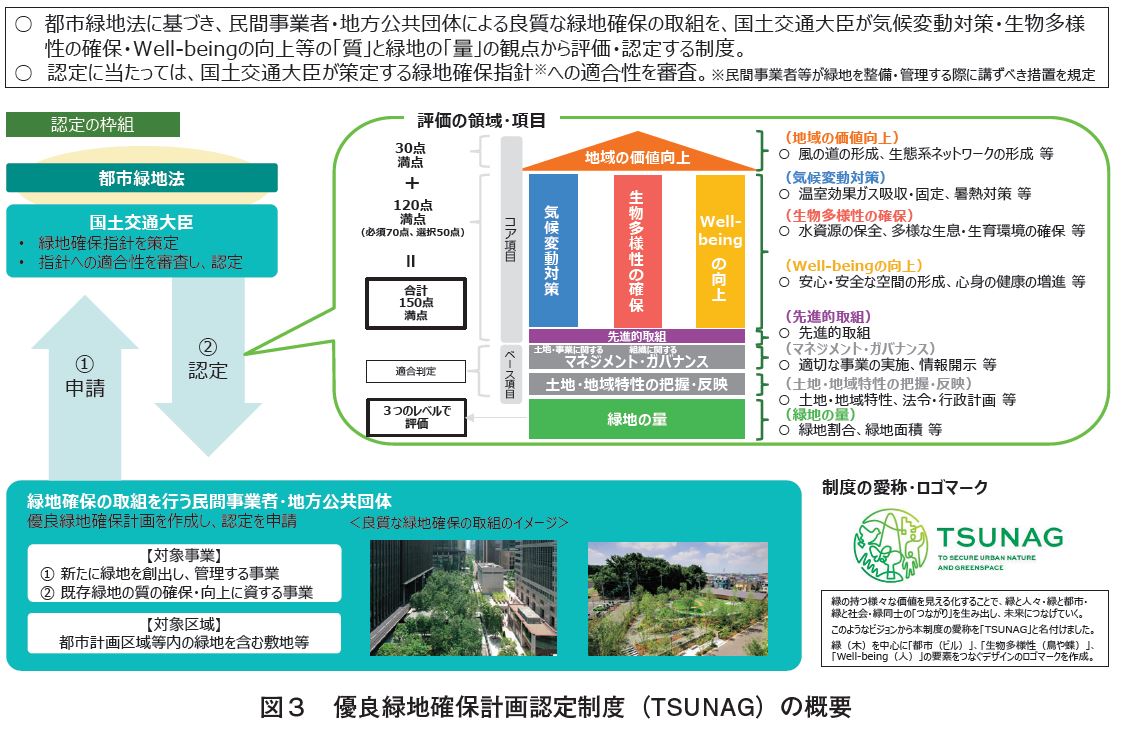

法改正の内容のうち、大きな取組の一つとして、民間事業者等による良質な緑地確保の取組を、国土交通大臣が気候変動対策・生物多様性の確保・Well-being の向上等の「質」と緑地の「量」の観点から評価・認定する優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)の創設がある。

(1)制度創設の背景

都市緑地を質・量の両面で確保し、良好な都市環境の形成を図るためには、民間事業者における緑地整備等の取組の推進を図ることが不可欠である一方、民間においては、緑地確保の取組は収益を生み出しづらいという認識が一般的であり、取組が限定的となっている。市場において緑地確保の取組が進むよう民間投資を誘導し、また融資を受けやすい環境にするには、良質な緑地確保の取組の価値が投資家や金融機関、市民等の様々な主体に「見える化」されることが重要である。また、民間事業者等が行う緑地確保の取組について、気候変動対応、生物多様性の確保、Well-being の向上等の課題解決に向けてより効果的な取組を推進するため、国が一定の指針を示す必要がある。

(2)制度の概要

優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)は、国が策定した緑地確保の取組を行う民間事業者等が講ずべき措置に関する指針(緑地確保指針)に、民間事業者等による良質な緑地確保の取組が当該指針に適合するものであるかについて、国土交通大臣が評価・認定する制度である(図3)。

(3)対象となる事業・主体等

本制度の対象となる事業は、①新たに緑地を創出し、管理する事業、②既存の緑地の質の確保・向上に資する事業となる。②には、再整備を伴う事業と維持管理・運営を行う事業が含まれる。

対象となるエリアは、都市計画区域及び準都市計画区域であり、対象となる緑地の規模としては、緑地面積が1,000㎡以上であること、緑地割合(緑地面積の対象区域の面積に対する割合)が10%以上であることが必要となる。

認定の対象となる区域は、原則、緑地を含む敷地全体となる。また、一つの敷地を超えて行われる事業の場合や、複数の事業で構成される事業の場合でも対象区域とすることができる。

対象となる主体は、対象となる土地の地権者又は地権者から同意を得て事業を行う者となる。主に民間事業者を想定しているが、地方公共団体等の公的主体も含まれる。なお、複数者による共同申請も可能である。

(4)評価の基準

評価にあたっては、「気候変動対策」、「生物多様性の確保」、「Well-being の向上」及びこれらを通じて期待される「地域の価値向上」の項目を点数化し、「マネジメント・ガバナンス」、「土地・地域特性の把握・反映」の項目は適合判定を行い、評価する。なお、点数化される項目は、各評価項目5点満点であり、レベル0~5に応じて配点され、合計150点満点となる。その際、計画期間の開始から5年後時点に想定される状態を評価する。

具体的には、例えば、「気候変動対策」については、CO2を吸収・固定する高木の植栽、暑熱対策に資する緑陰の形成、雨水の貯留浸透に資する緑地の整備などを、「生物多様性の確保」については、高木・低木・草地等の階層構造の形成、地域に根ざした在来種の使用、生態系ネットワークの形成に資する緑地の整備などを、「Well-beingの向上」については、心身の健康の増進につながる散策路の整備、住民による花壇整備等の地域コミュニティの形成に資する取組、市民への公開性やバリアフリーの確保などが評価項目となる。なお、評価項目は全部で50項目となる。

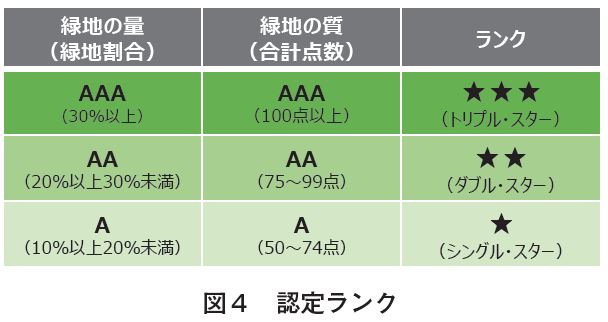

(5)認定の基準とランク

緑地面積等の求められる条件を満たした上で、合計点数50点以上を得る事業が、緑地確保指針に適合していると認められ、認定となる。

また、認定されたものは、合計点数(緑地の質)と緑地割合(緑地の量)の両方の評価レベルに応じて、★(シングル・スター)から最上位の★★★(トリプル・スター)の3段階でランクが付与される。その際、各ランクに該当する合計点数の評価レベル(A:50~74点、AA:75~99点、AAA:100点以上)と、緑地割合(A:10%以上20 % 未満、AA:20 % 以上30 % 未満、AAA:30%以上)の評価レベルの両方を満たす必要がある(図4)。

また、認定されたものは、合計点数(緑地の質)と緑地割合(緑地の量)の両方の評価レベルに応じて、★(シングル・スター)から最上位の★★★(トリプル・スター)の3段階でランクが付与される。

その際、各ランクに該当する合計点数の評価レベル(A:50~74点、AA:75~99点、AAA:100点以上)と、緑地割合(A:10%以上20 % 未満、AA:20 % 以上30 % 未満、AAA:30%以上)の評価レベルの両方を満たす必要がある(図4)。

(6)計画期間・更新

計画期間は5年とし、希望すれば審査を経て更新が可能である。更新は計画期間に係る変更の認定により行うこととなる。

(7)認定取得のインセンティブ

当該認定を受けた取組については、国が都市開発資金の貸付け等により支援を行うほか、不動産企業等のESG への配慮を企業単位で評価する国際的な基準であるGRESB での評価を高めることなどが可能である。また、国際的な基準であるTNFD※のガイダンスとも連携しており、認定取得を同ガイダンスに位置づけがあるものとして、企業として情報開示や広報することが可能となっている。

本制度は、緑地の持つ機能等が多面的・定量的に評価され、その価値が見える化されることで、投資家や金融機関等にサステナビリティの観点で評価されることや、消費者や住民等からの社会的支持を得ることを期待しているところである。今後も、国内外の基準・制度との連携など、インセンティブの充実に取り組んでいく予定である。

※ TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース):企業や金融機関が自然への依存やインパクト、リスク、機会を把握して開示する枠組みを作る組織

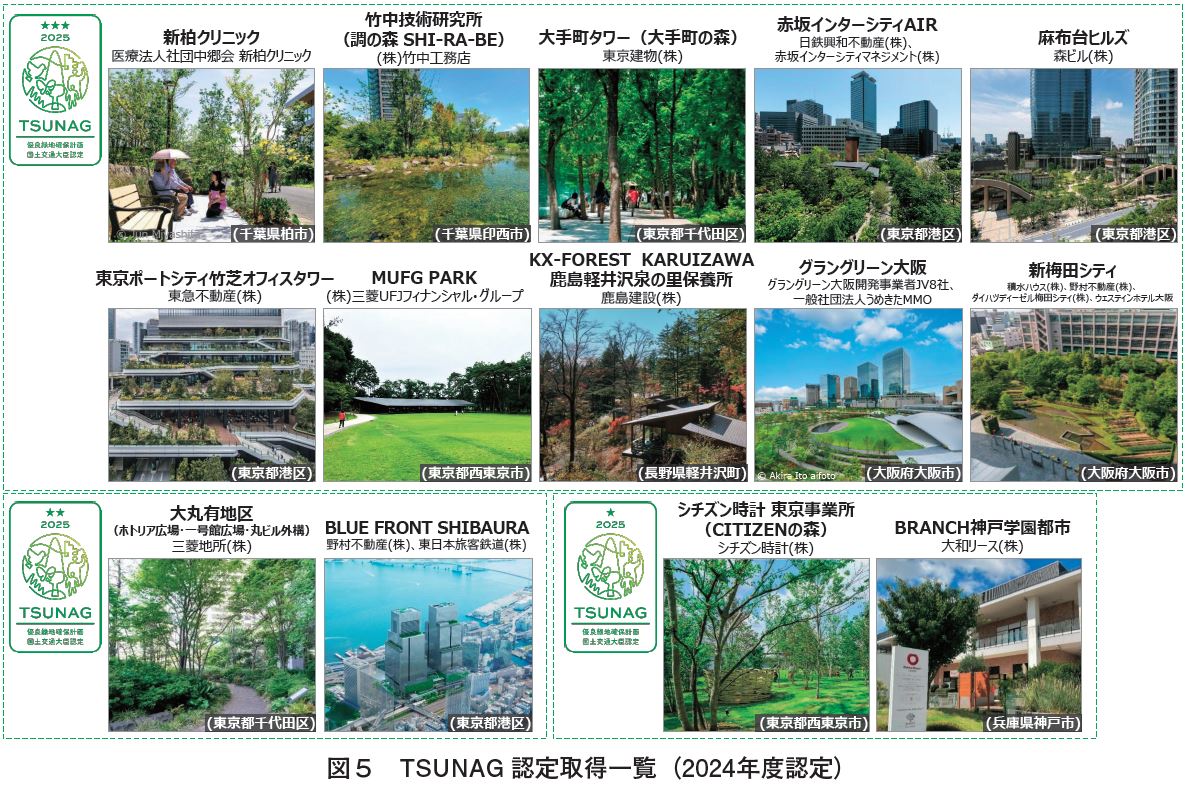

(8)2024年度に認定された取組

本制度は、2024年11月に運用を開始し、2025年3月に第1号として14件の取組を認定したところである。第1号の認定では、グラングリーン大阪(大阪府大阪市)や麻布台ヒルズ(東京都港区)など、緑地も含めた都市開発で注目を集めていた取組に加え、新柏クリニック(千葉県柏市)やCITIZEN の森(東京都西東京市)など医療施設や事業所の敷地内に緑地を設けている取組など、多様なプロジェクトがあった(図5)。

(9)制度の今後の展開

今回、緑地確保の取組を行う民間事業者等が講ずべき措置を体系的に示した緑地確保指針及び認定に係る評価の基準を策定した。これらが、今後の都市における緑地整備や管理の指針となり、官民問わず気候変動対策や生物多様性の確保、Well-being の向上等に資する良質な緑地が増加することが期待される。

また、本制度に基づく認定取得の意義としては、国からの財政支援が得られる他、緑地の持つ機能等が多面的・定量的に評価され、その価値が見える化されることで、投資家や金融機関等にサステナビリティの観点で評価されることや、消費者や住民等からの社会的支持を得ることを期待しているところである。今後も国内外の基準・制度や金融機関等との連携を図り、本制度の認定取得が、市場における民間投資の誘導や融資を受けやすい環境づくりにつながるものとしていく。

「都市緑地法等の一部を改正する法律」については、2024年11月に施行されたところであり、国土交通省としては、本制度の運用をしっかりと進め、「まちづくりGX」の推進を図ってまいりたい。都市に携わる多くのステークホルダーにおいても、本法律の活用等を通じて、緑(グリーン)で都市の未来を変革(トランスフォーメーション)していく、それが持続可能な都市やその先につながっていく、そのような取組の一層の推進を期待したい。

おすすめ書籍・サービス