昨今、日々の生活やニュースの中で、気候変動、脱炭素、カーボンニュートラルといった言葉を聞く機会が増えてきました。

これらの言葉は、建設分野においてもいま非常に注目を集めているテーマでもあります。

本コラムでは、建設分野における脱炭素、カーボンニュートラルに関する役立つ情報や気づきとなる話題(制度動向、技術革新、取組事例、用語解説など)を10回にわたり紹介していきます。

#バックナンバー

第1回【 #01 建設業が脱炭素化を求められる背景 】

第2回【 #02 Scope3排出量と建物のライフサイクルCO2 】

前回のコラムでは温室効果ガス(GHG)排出量の算定には、

大きく分けて企業単位で行うもの(スコープ1、2、3)と、

製品やサービス単位で行うもの(カーボンフットプリント:CFP)があることを紹介しました。

今回のコラムでは、建物のライフサイクルCO2排出量の算定や削減をめぐる海外の動向について紹介していきます。

製品やサービスのライフサイクル全体での

温室効果ガス(GHG)などの環境負荷を評価する手法に、

ライフサイクルアセスメント(LCA)があります。

このLCAの原則と実施の枠組みを規定する国際規格には、

【 ISO14040 】、 【 ISO14044 】 というものがあります。

建築関連では、2008年~2011年にかけて

建築製品としての環境宣言に関する規格である 【 ISO21930 】

建築物の環境性能評価に関する国際規格である 【 ISO21931 】

欧州規格である 【 EN15978 】

などができました。

このような建設関連のLCA実施に関する国際的な枠組みができたことで、欧州を中心に建物のLCAの取り組みが徐々に広がりました。

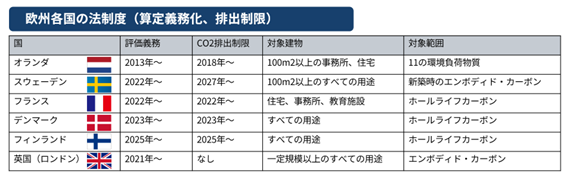

こうした中、建物のLCA実施を法制度化した国も出てきました。

なかでもオランダは、いち早く法整備を進めた国です。

2013年に延床面積100m2以上の新築建築物に対してLCAの実施および報告を義務付け、

2018年からはCO2などの排出制限が加えられました。

フランス、デンマーク、フィンランドなどの国でも、

2022年以降、ライフサイクルCO2排出量の算定やLCA実施と報告、

CO2の排出制限などを義務付ける法制度が始まっています。

また、EU全体で見ると、EUの建築物エネルギー性能指令(EPBD)が2024年3月に改正され、

2028年1月以降は、延床面積1,000m2を超える新築の建物についてはLCAを実施し、ライフサイクル全体での気候変動への影響を報告することが義務付けられました。

2030年からはすべての新築の建物に対象が拡大します。

これらの建物ライフサイクルCO2の算定・報告の義務化が進むなかで、建物づくり全体で環境負荷を減らす取り組み取組が加速しています。

北米を見てみましょう。

2025年現在、米国では建物のLCA実施を義務付ける連邦法はありません。

しかし、カリフォルニア州では、

『既存躯体の再利用』 『低炭素材の使用』 『LCAの実施』

のいずれかを選択し、建物の資材関連からのCO2排出の削減が義務付けられました。

その他、州や市単位で様々な取り組みがされています。

また、カナダでもバンクーバー市やトロント市で、

建物のLCAや資材関連からの排出の算定・報告義務と上限規制が始まっています。

このように欧米では建物のライフサイクルCO2排出量の算定や削減の取り組みが拡大していますが、

算定をするためのデータベースの整備や算定ツール・サービスなど開発も進んできています。

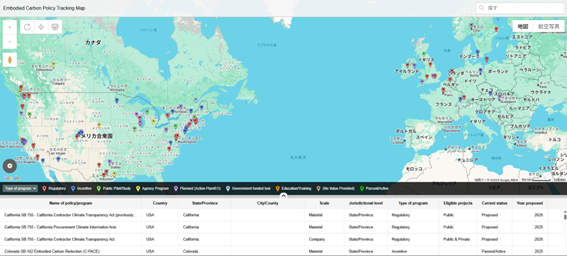

建物のLCA実施、ライフサイクルCO2の算定・削減に関して、

世界の国・州・都市でどのような制度や取り組みが行われているかについて関心がある方は、

Carbon Leadership Forumという団体のウエブサイトに “Embodied Carbon Policy Tracking Map”が

公開されており、地図上でどの国や自治体がどのような取り組みを行っているかを調べることができますので、ご興味がある方は覗いてみてください。

今回のコラムでは、海外動向を主に紹介してきました。

——————次回のコラムでは

国内の動向について紹介させていただく予定です。

次回もお楽しみに!

大学院で気候変動に関する研究に従事。

卒業後は、シンクタンクで気候変動対策の政策実施支援やカーボン・オフセットの指針・ガイドライン策定などを担当。

さらにコンサルティング会社にて、気候変動対応の戦略策定や実行支援に携わる。

2021年、Sustineri株式会社を設立。

建物のCO2排出量算定サービスの開発・運営を行う。

<< #02 / コラムサイトTOPへ >>

【参考文献】