日本の貿易や国内物流の拠点となるインフラを支える港湾工事は、海上、海中ならではの困難さがある工事が多く、早くから機械化や可視化技術への取り組みが進められてきた。東京科学大学の岩波光保教授に港湾工事におけるi-Construction2.0やインフラDXへの取り組みや課題、そして将来像についてうかがった。

東京科学大学の岩波光保教授は、長年にわたりコンクリート中の鉄筋腐食や建設副産物の利用といった研究を通じて港湾インフラ整備や維持管理、資源循環に貢献している。2016年度に国土交通省港湾局が設置した「港湾におけるICT導入検討委員会」は、2020年度から「港湾における i-Construction 推進委員会」、2024年度から「港湾におけるi-Construction・インフラDX推進委員会」へと名称が変更されたが岩波教授は当初から委員長を務め、デジタル活用による港湾分野の生産性向上に尽力している。本年度からは、国土交通省のBIM/CIM推進委員会の委員に就任し、港湾分野のBIM/CIMやデジタル化をけん引している。我が国の建設投資は、社会経済活動・市場動向等に与える影響が極めて大きい。

BIM/CIM推進委員会に港湾分野の専門家が参画した背景について、岩波教授は「2025年 4月から、これまで別々に進められてきた道路・橋梁などの分野と港湾分野のBIM/CIM推進が一本化されることになりました。これは、両分野の技術的な共通点を活かし、効率的な推進を図ることが目的です。これにより要領や基準の策定期間短縮が期待できます。」と解説してくれた。

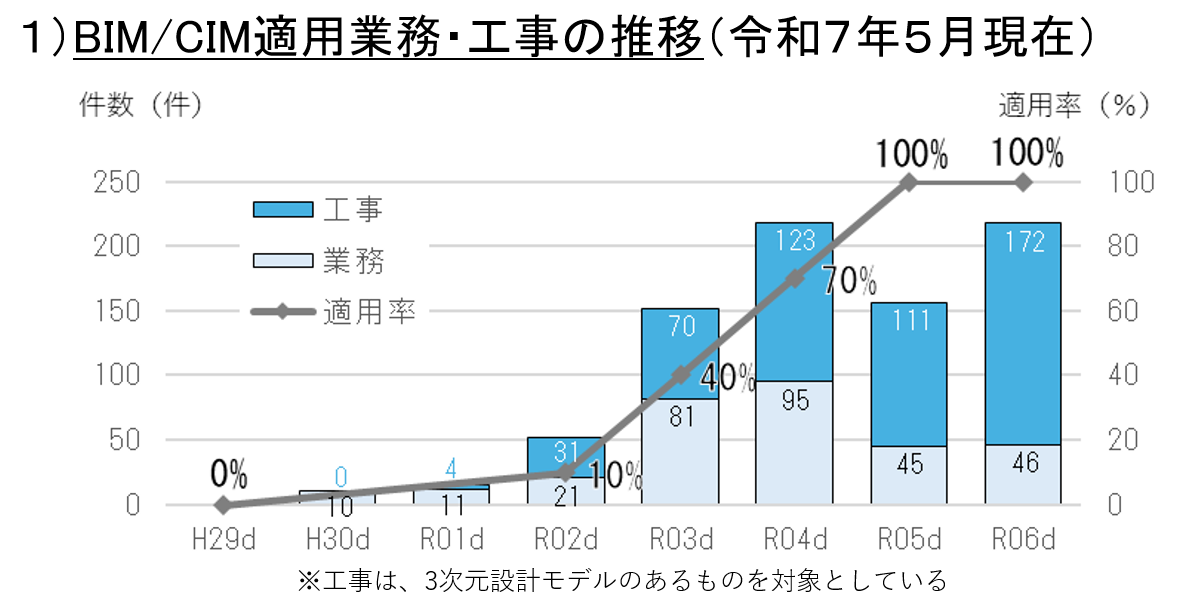

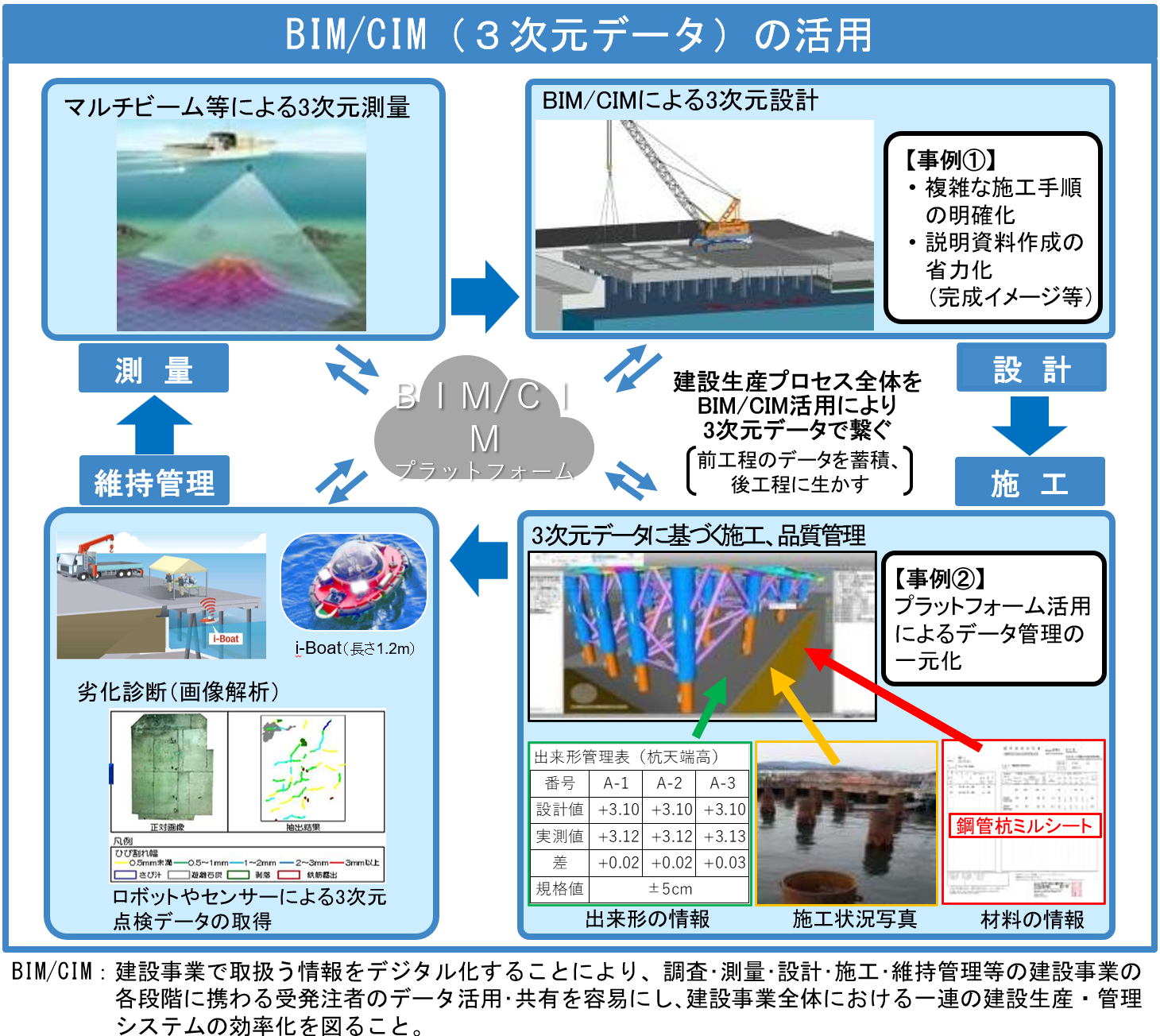

岩波教授は「BIM/CIMは、港湾分野においても合意形成に大いに役立っています。しかし、設計段階で作成された3次元データが施工段階で十分に活用されないことが課題です。現状の設計業務は、2次元設計を行い、その後3次元モデルを作成する手順が一般的です。従来の業務に3次元モデル作成の業務が増えたことで時間的な制約などから、施工に必要な精度や詳細度を満たさないデータが納品されるケースもあります」という。

この問題の解決には3次元設計を前提とした設計プロセスに変えることが必要だが、それとともに建設会社や建設コンサルタントだけでなく発注者の技術力向上が求められる。この点についても岩波教授は「今は過渡期であり、官民双方の関係者のBIM/CIMに関する理解や経験不足を解消するための人材育成が進められています」という。また、国土交通省が港湾分野におけるBIM/CIMジェネリックオブジェクト事例を公開するなど先進的な取り組みも始まっている。標準的なモデルを公開することで設計者の負担軽減や3次元モデル作成の効率化、品質向上につながると期待されている。

また、岩波教授は「港湾工事特有の課題として、維持管理段階でのデータ活用があります」と指摘する。港湾施設は国が建設しても、管理は港湾管理者である自治体に委託されるのが原則だ。「設計・施工段階で作成されたBIM/CIMデータを維持管理に活用するためには、自治体職員の技術力向上と体制の整備が不可欠です」と岩波教授は示唆する。国土交通省では、人材育成のために自治体職員向け研修の実施や研修コンテンツの動画配信を実施している。

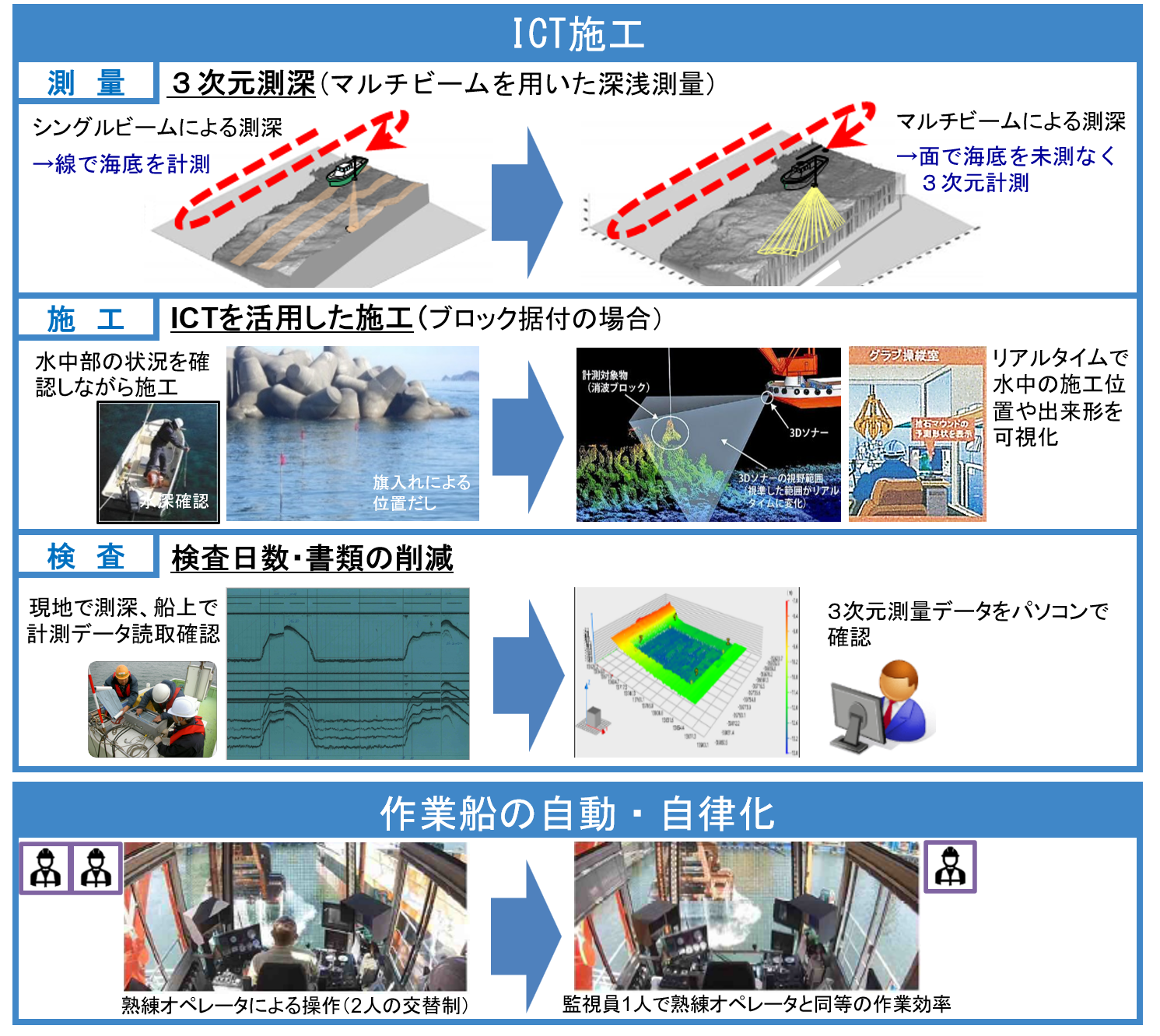

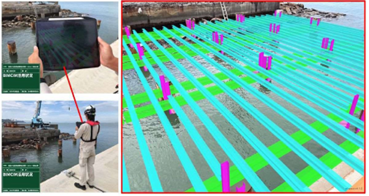

港湾工事の特徴は、作業現場が海上や海中にあることだ。常に変動する潮汐や予測不能な自然条件、供用中の施設や航行船舶との調整など、港湾工事特有のむずかしさがある。陸上工事では直接目視で確認できる作業も、海中では潜水士や機械に頼るしかない。このため、港湾分野では他の建設分野に先駆けて機械化や可視化技術が発展し、プレキャスト工法など、見えない環境での施工を前提とした技術革新が積み重ねられてきた。 しかし、これらの技術は各企業が独自に開発を進めてきたため、標準化が遅れていることが課題だった。そこで、業界全体の生産性向上のために「i-Construction」の推進とともに技術の標準化と共有化が進められている。岩波教授は「現在、ICT導入に向けた基準類の整備が進められています。海中測量技術や浚渫作業の可視化、施工履歴データによる出来形管理など、共通して活用できる基盤技術については標準化を進め、その上で各社が独自の技術開発で競争力を発揮するという考え方です」。

国土交通省では、2040 年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割、生産性を 1.5倍に向上することを目指す i-Construction 2.0 の取り組みを進めている。

港湾分野では、i-Construction2.0、インフラDX推進に向けて、ICT施工の工種拡大による「生産性向上」、「BIM/CIMの活用」、「遠隔操作・自動・自律化施工」の3つのテーマを掲げている。

岩波教授がプロジェクトの省庁PD(※)を務める「港湾工事の遠隔操作、自動・自律化の基盤技術の構築」に関する研究は、「i-Construction 2.0」の取り組みを具体化し、港湾工事の省人化・安全確保・働き方改革を促進することを目的にしている。内閣府、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の課題「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の第3期(2023年~2027年)と同時に研究開発成果の社会実装を推進するプログラム「BRIDGE」に採択されている。

「港湾工事で欠かすことのできない作業船を用いた施工の自動・自律化施工と、作業船の利用が困難な場所での水中用 ICT 建設機械の遠隔操作施工の社会実装に向けた検討を進めています。このうち、作業船の自動・自律化施工は、浚渫工におけるクレーン作業について、熟練オペレーターの技術を機械に学習させて、実現を目指すものです。浚渫は全国で工事量が多く、比較的自動化しやすいため、2025年度は、4件の港湾工事で実証試験を行う予定です。 これらの試験で得られた結果を基に、導入効果を定量的に評価する検討を進めていきます。」と岩波教授はいう。さらに岩波教授は「機体を直接目視確認できないことや、使用する機械や船舶が大きく、緊急停止ボタンを押してもすぐには停止できないほどの慣性力があるため、社会実装には、新たな安全管理・施工管理ガイドラインの策定が必要になります」という。

技術的な課題の一つが、海上でのZ座標(高さ)の正確な把握だ。潮汐により水位が常に変動する海上では、作業船の正確な位置を特定することがむずかしく、これが自動化の大きな障壁となっていた。現在はGNSS(全球測位衛星システム)を活用した解決策の開発が進められており、海図を発行している海上保安庁とも連携している。

※PD:プロジェクトディレクター

「自動化で省人化はできますが、人員がゼロになることはありません。船舶の操船には船員が必要ですし、水中での詳細確認には潜水士も不可欠です。しかし、自動化の真の価値は、熟練技能者でなくても高品質な施工が可能になること、作業員の安全性向上、肉体的・精神的負担の軽減、そして休憩時間の確保など、柔軟な働き方の実現につながります」と岩波教授は力を込める。

人口減少社会の中で人材不足は社会全体の課題だが、インフラ整備や適切な維持管理を担う人材を育成していくことが重要になる。しかし、海上での作業は陸上より厳しく、若い世代にとって魅力的な職場とは言いがたいのが現状だ。「工事開始後は数日間帰港できない、天候に左右される不規則な作業スケジュール、計画的な休暇取得がむずかしいなど、働き方改革の観点から改善が急務になっています」と岩波教授は指摘する。デジタル技術は、労働環境の改善に大きく貢献し、新しい働き方を実現する可能性がある。岩波教授は「若い世代は、BIM/CIMや自動化施工 に魅力を感じています。デジタルネイティブの若い人材の関心を引きつけ、働きやすい環境をつくることで、業界のイメージ向上と人材確保の両面で効果が期待されます」と前向きだ。

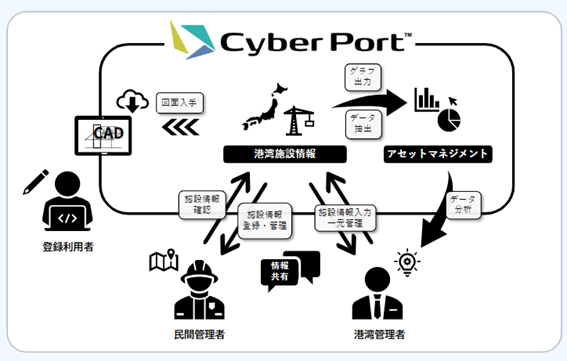

港湾分野のデジタル化は、BIM/CIMや自動化技術だけでなく、港湾運営全体をデジタル化する「サイバーポート構想」として展開されている。施設の維持管理、物流手続き、入出港関連手続きなどを取り扱うデータプラットフォームの構築を目指すものだ。

これまで個別に行われていた港湾関係者間のやり取り等を電子化することで、港湾運営の効率化と高度化が実現できます。BIM/CIMデータは、このサイバーポートの基盤情報として位置づけられ、施設の3次元データと貨物情報、船舶情報、手続き情報などが紐づけられることで、関係者間での情報共有が円滑になり、港湾全体の生産性向上につながります」と岩波教授はいう。

世界有数の国際ハブ港湾を持つシンガポールでは、完全自動化を目指した次世代港湾の開発が進んでおり、複数の日本企業が工事を受注している。一方、日本の港湾は、船舶大型化に対応したインフラ整備やコンテナ搬出入など物流業務運営の両面においてデジタル化、自動化が遅れるなど、国際競争力が低下しているという。このままでは、世界最大級のコンテナ船の日本への寄港が減少し、多くが上海やシンガポールなど、海外の主要港で積み替えられてから日本に運ばれることになる。これは物流コストの増大や配送時間の延長を招き、国内の物価上昇の要因にもつながる。サイバーポート構想は、手続きの電子化・簡素化や荷役作業の効率化など、国際競争力強化を図る重要な手段と位置づけられている。

「四方を海に囲まれた日本では、港湾工事や適切な維持管理ができなければ、国の存亡に関わります」と岩波教授は警鐘を鳴らす。さらに「港湾工事のデジタル化と自動・自律化 は、日本の海洋国家としての持続可能性を支える基盤技術となります。2027年には、港湾工事の遠隔操作、自動・自律化の社会実装を目指し、実証試験の知見を生かした定量的評価のシステム、安全管理ガイドラインや施工管理マニュアルを策定していく計画です」と意欲を見せる。

港湾工事の自動・自律化、BIM/CIMの本格普及、サイバーポート構想の実現により、若い世代にとって魅力的な職場環境を提供することで、より安全で効率的、持続可能な港湾インフラの実現が期待されている。

岩波 光保さん 略歴

図表出典

おすすめ書籍・サービス