成田国際空港(成田空港)は、昭和53年(1978年)に滑走路1本(現在のA滑走路)と1つのターミナル(現在の第1旅客ターミナル)で開港した空港で、現在は滑走路2本(A滑走路4,000m×60m、 B滑走路2,500m×60m )、 3つの旅客ターミナルで運用している。また内陸に位置する成田空港においては、24時から6時までの時間帯は原則として航空機の離発着を行わない、離着陸制限(カーフュー)を設けている。

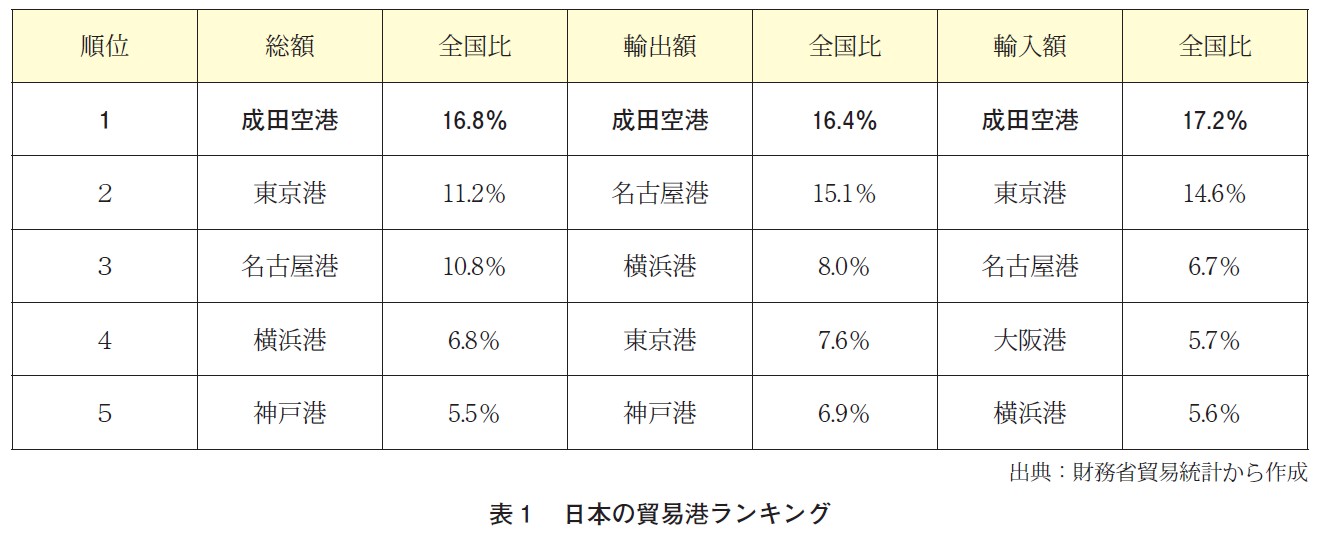

成田空港は、国際線利用者数、国際貨物取扱量ともに国内空港トップのシェアを占めており、特に国際貨物については、金額ベースで我が国最大の貿易港であるなど、日本と海外とのメインゲートウェイの1つとなっている(いずれも2024年実績、表1)。

首都圏における旺盛な航空需要については、これまで東京国際空港(羽田空港)・成田空港の両空港が対応をしており、平成26年(2014年)7月の「首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間とりまとめ」において、首都圏の国際競争力の強化、訪日外国人旅行者のさらなる増加、国内各地への経済効果の波及等の観点から、空港処理能力の拡大を含めた首都圏空港の更なる機能強化を図る必要があるとし、羽田空港の飛行経路の見直し等及び成田空港の新滑走路の整備等の方策が示され、これを踏まえ、首都圏空港で合わせて年間発着容量約100万回を目指し、各種取組を進めてきたところ。羽田空港については、既に飛行経路の見直し等により年間発着容量約49万回を達成している。

成田空港においては、前述の中間とりまとめ以降、高速離脱誘導路の整備や夜間飛行制限の一部緩和(当時の23時台の離着陸制限の緩和)により、現在の年間発着容量は34万回となっている。

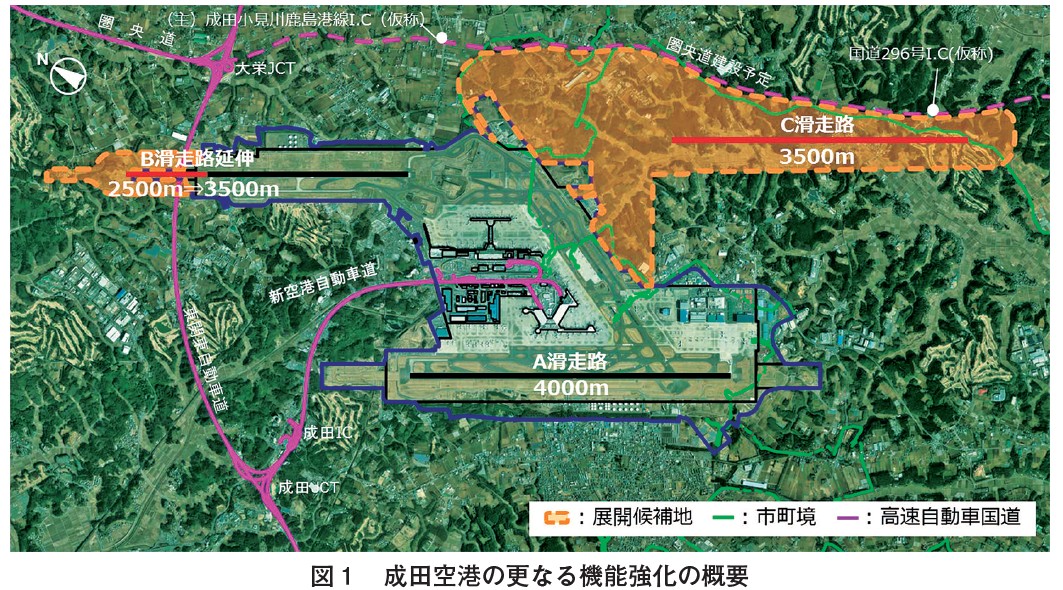

一方で、近隣のアジア諸国においては、国際航空需要を取り込むため、例えば仁川空港(韓国)では、昨年に旅客ターミナルの拡張や4本目の滑走路の供用が開始され、チャンギ空港(シンガポール)では、2030年までに3本目の滑走路の供用が予定されているなど、大規模な空港整備が進められている。経済成長著しいアジア発着の旺盛な航空需要を捉えることが、我が国の国際競争力強化のためには不可欠であることなどから、成田空港の年間発着容量50万回を実現するため、B滑走路の延伸(2,500m→3,500m化)とC滑走路の新設(3,500m×45m)等といった更なる機能強化について、平成30年(2018年)3月の地元合意に基づき、令和10年度(2028年度)末目処の供用開始を目指し、用地の確保や滑走路の整備を進めている(図1)。

成田空港の更なる機能強化により、年間発着容量は34万回から50万回へと大きく増加することから、これに対応できる取扱容量を備えた旅客・貨物取扱施設の整備が必要となる。また、旅客を日本全国に円滑に送客するため、新幹線・リニア駅や羽田空港といった地方送客拠点への円滑なアクセスも重要となる。

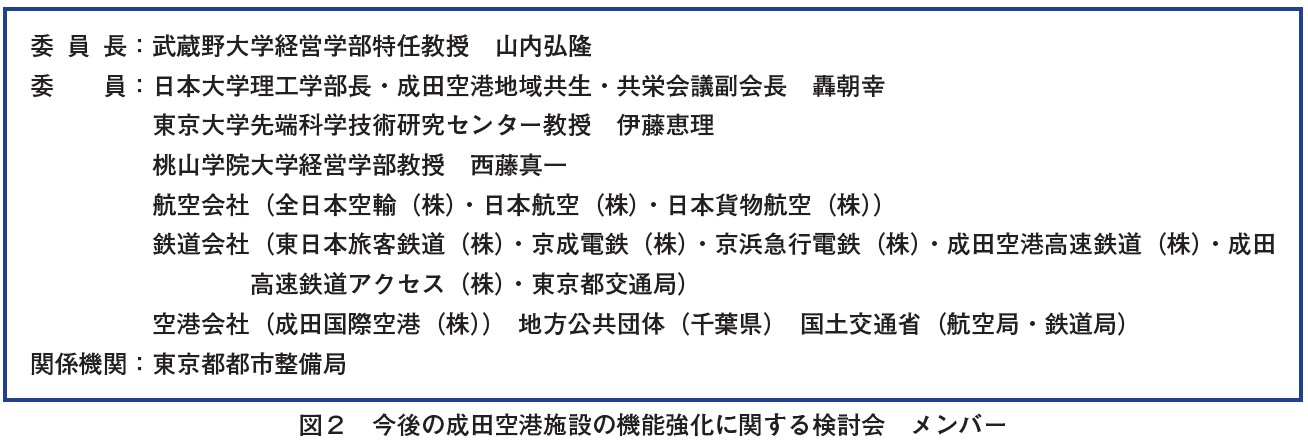

このような状況を踏まえ、成田空港の「更なる機能強化」により新滑走路の整備等とあわせて必要となる旅客取扱施設や貨物取扱施設等、都心・更には羽田空港との鉄道アクセスといった今後の成田空港の施設面での機能強化について、課題と対応について航空事業者や鉄道事業者を含めたステークホルダーによる議論を行うため、「今後の成田空港施設の機能強化に関する検討会」を令和6年(2024年)9月より開催し、今年6月に中間とりまとめを行ったところである(図2)。以降では、この中間とりまとめで示した現状及び課題と対応の方向性について述べていく。

3-1.旅客取扱施設

①現状と課題

成田空港の旅客取扱施設は、昭和53年(1978年)の開港以降段階的に整備されており、開港に合わせて供用開始した第1旅客ターミナルビル、平成4年(1992年)に供用開始した第2旅客ターミナルビル、平成27年(2015年)に供用開始したLCC 向けの第3旅客ターミナルビルの3つが存在する。需要予測では、年間発着容量が50万回に達した際の空港旅客数は約7,500万人であるところ、3つの旅客ターミナルビルを合計した年間取扱容量は約5,700万人であり、約1,800万人の容量が不足する。

また、空港の競争力を確保するためには、十分な取扱容量に加え、旅客を惹き付ける質を備えることも必要である。旅客、エアライン、その他空港関係事業者等に対して成田国際空港株式会社(以下「NAA」という。)が実施したヒアリング調査によれば、主な質的要素としては「わかりやすさ」「移動・手続き等迅速性」「滞在空間の快適性」「乗継利便性」「効率性」「LCC 向けのコスト選択肢」「良好な労働環境」などが挙げられている。

また、成田空港が国際航空ネットワーク機能を拡充し、国際ハブ空港としての機能強化を図るためには、日本発着の直行便需要のみならず国際線の乗継需要を確実に取り込むことが必要である。これにより、直行便需要だけでは採算が合わない路線の就航が可能となる場合も想定される。

②対応の方向性

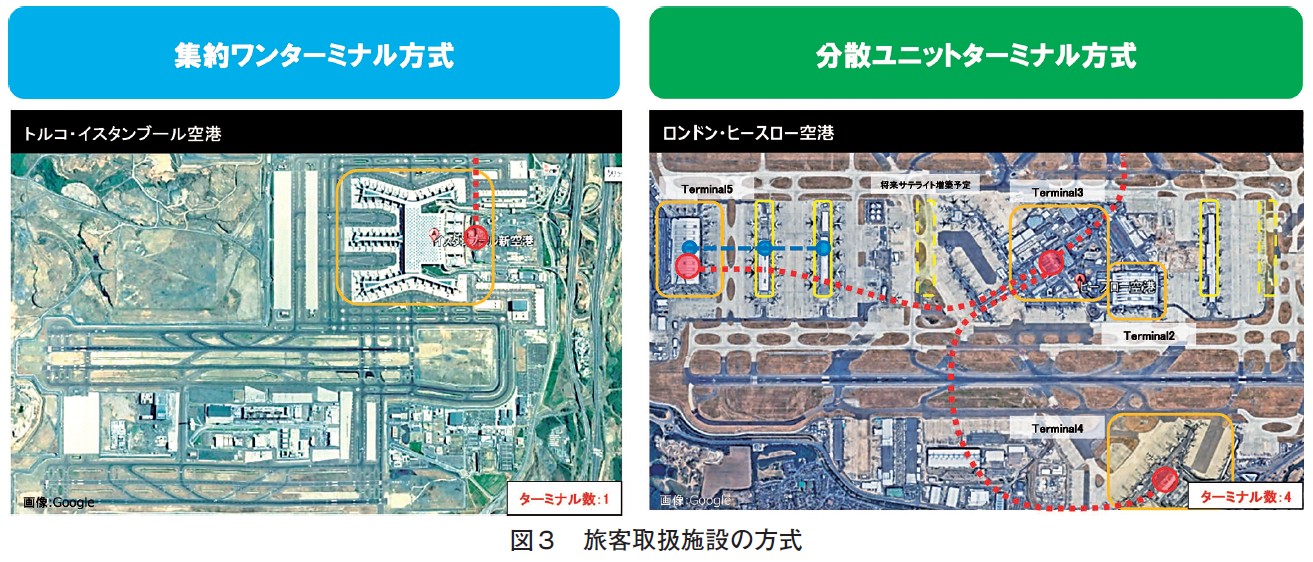

前述の課題に対応した旅客取扱施設の実現のため、分散ユニットターミナル方式と比較して、以下のような利点のある「集約ワンターミナル方式」に優位性があると考えられる。

・ 必要な旅客取扱容量について、比較的コンパクトな規模で実現が可能

・ 旅客にとってシンプルでわかりやすく、乗継利便性も高い

・ 多様なエアライン提携や提携関係の変化に柔軟に対応が可能

・ 施設や設備、人員等の集約化、共用化を進めることによる高効率な運用、環境負荷の低減に資することが可能

一方で、集約ワンターミナル方式では、ターミナル内移動の際の歩行距離が長くなりすぎないよう、館内移動用モビリティの導入等の検討も必要である(図3)。

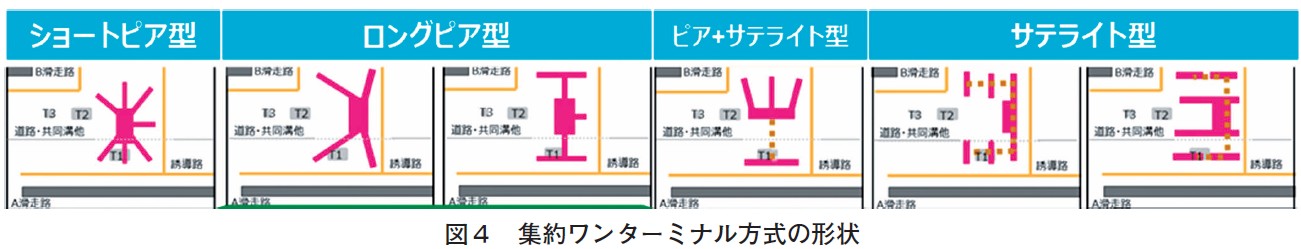

また、集約ワンターミナル方式の形状は、一般的に図4の4つのタイプに大別されるところ、旅客利便性、航空機や館内のオペレーション、建設コスト等の観点から、ロングピア型をベースとして、検討を深化させる必要がある。

3-2.貨物取扱施設

①現状と課題

成田空港においては、貨物地区や貨物上屋が複数に分散して存在する。施設規模は合計で34万㎡、年間取扱容量は約280万トンであるところ、年間発着容量が50万回に達した際の航空貨物量は年間約300万トンと推計されている。

貨物地区が複数に分散しており、空港周辺のフォワーダー施設も複数箇所に点在していることから、貨物運搬のコストやリードタイムについて、効率性の観点から課題がある。

また、国際ハブ空港としての機能強化を図るためには、日本発着のみならず、国際貨物の継越需要を取り込むことも必要である。

②対応の方向性

国際貨物の継越を含む貨物需要を取り込むため、貨物上屋やフォワーダー施設を集約し、また空港隣接地との一体的運用を可能とする新貨物地区の整備が有効であると考えられる。

また、慢性的な人手不足等への対応として、貨物地区の整備とあわせて、自動化・機械化や貨物荷姿の標準化、人手による作業の選択と集中による生産性の向上を図ることも重要である。

3-3.空港アクセス

①現状と課題

成田空港の競争力を確保するためには、旅客取扱施設や貨物取扱施設等といった空港の本体施設の整備と一体的に、空港アクセスの輸送力と利便性を確保することも必要である。NAA が2024年に実施した調査によれば、成田空港の出発旅客による交通アクセス手段の割合は、鉄道が56%、バスが24%、自家用車等が17%となっていることから、過半数を占める鉄道アクセスを中心に検討を行っている。

成田空港と都心を結ぶ鉄道アクセスルートには、主に、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」という。)による成田線及び総武線を経由するルート(以下「JR 線」という。)、京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)による成田スカイアクセス線及び京成本線の3ルートが乗り入れている(図5)。成田空港は都心部駅から50㎞以上離れた場所に立地しており、海外の同規模以上の空港における鉄道アクセスと比較すると都心部からの所要時間は長いものとなっている。

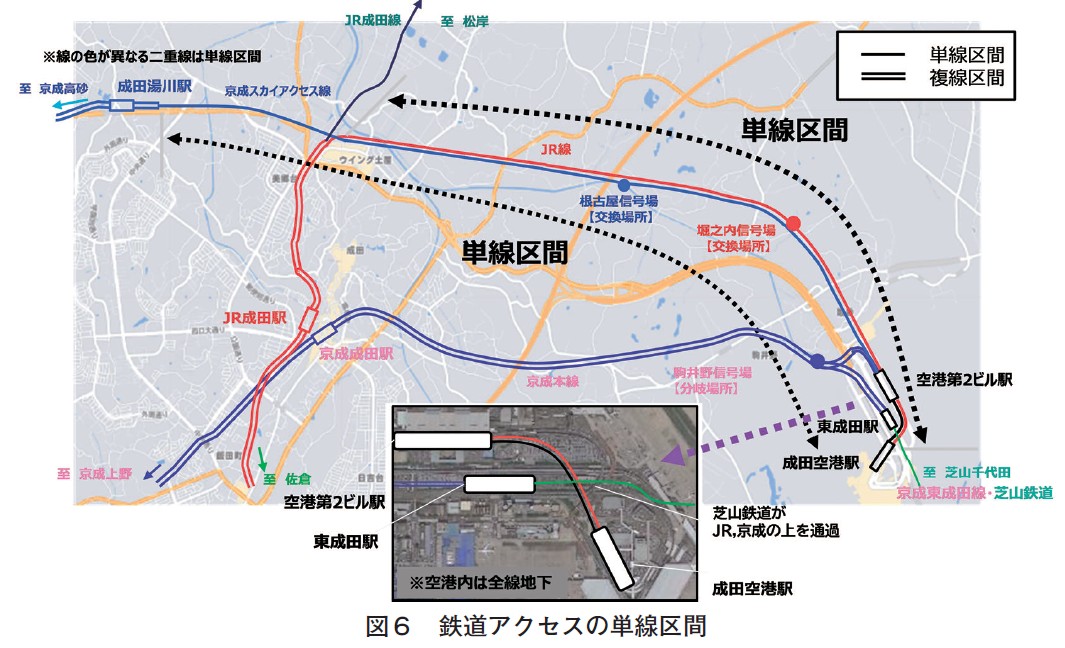

空港周辺においては、旧成田新幹線用施設をJR 線及び成田スカイアクセス線が1線ずつ使用しており、約9㎞にわたる単線区間が存在している。また空港駅においては、第1ターミナルに直結する成田空港駅と、第2ターミナルに直結するとともに第3ターミナルにも連絡できる空港第2ビル駅があるが、その間は空港周辺と同様に単線区間となっているなど、単線区間の存在により列車運用や輸送力に一定の制限が存在している(図6)。

また京成電鉄は、平成22年(2010年)の成田スカイアクセス線の開業により、一部のホームが京成本線との縦列運用となっているほか、特に空港第2ビル駅では、スカイライナー(有料特急列車)とアクセス特急(普通列車)が同一ホームで運用していることから、ピーク時間帯にはホーム上で身動きが難しいほどの混雑も発生している。

NAA が成田空港の鉄道アクセスについて実施した需要予測では、JR 成田エクスプレス及び京成スカイライナーは2030年代前半にはピーク時混雑率が100%を超え、京成スカイライナーは2040年代前半にはピーク時混雑率が150%を超えると見込まれ、また、アクセス特急及び京成本線特急も2030年代半ばにはピーク時混雑率が150%を超えると見込まれる。更に、成田空港駅及び空港第2ビル駅の混雑について見ると、2030年代半ば頃より、駅の利用者が今の150%を超え、混雑が深刻化すると見込まれる。このため、上記のような今後の輸送需要に対応した輸送力の増強の検討が必要となる。

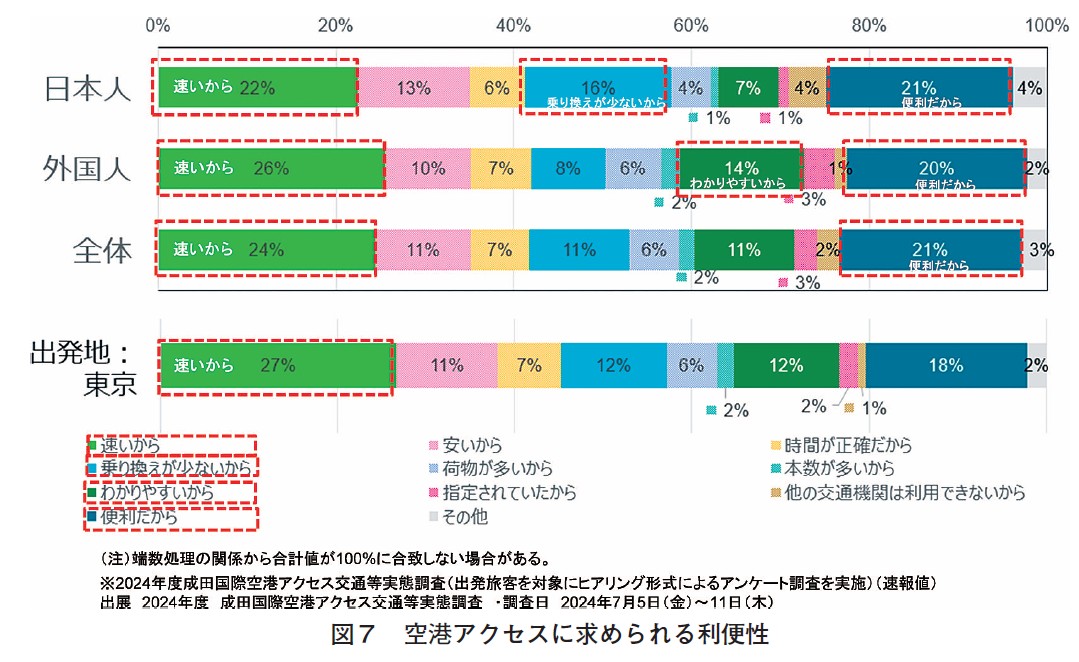

また、NAA が実施した調査によれば、航空旅客が鉄道アクセスに求める主な質的要素としては「速い」が最も多く、次いで「便利」、続く項目として、日本人では「乗り換えが少ない」、外国人では「わかりやすい」が挙げられており、これらの利便性を備えた鉄道アクセスとすることが求められる(図7)。

②対応の方向性

今後増加する空港利用旅客に対応した輸送力の確保および「速さ」「便利さ」「わかりやすさ」といった利便性を備えるためには、乗車時間の短縮や乗換回数の削減が必要であり、列車の増発・長編成化や、ボトルネック解消のための鉄道施設の改良、他社線区を含めた既存路線の相互乗入れ強化などを含め、検討を進めることが必要である。なお、その際には沿線利用者の利便性確保との両立も考慮する必要がある。

また、空港内および空港周辺の単線区間の複線化や空港駅の十分な容量の確保、空港内の折り返し機能も含めた輸送力の増強が求められる。加えて、成田空港の国際競争力を確保するためには、利用者目線に立ち、旅客の移動を極力少ないものとし、円滑・迅速かつ快適に利用できるよう、旅客ターミナルに直結した位置に駅が設置されていることが望ましいことから、前述の旅客取扱施設の整備と連動した対応が必要となる。

なお、具体的な整備内容等について、列車の運行や旅客施設の建設工事による技術的制約、費用的制約等があることも踏まえつつ、受益等を総合的に考慮しながら、複数案を比較しつつ、検討を進めることが必要である。

一方、現在ピーク時間帯に既に大きな混雑が生じている空港第2ビル駅については、特に早急な対応が必要である。

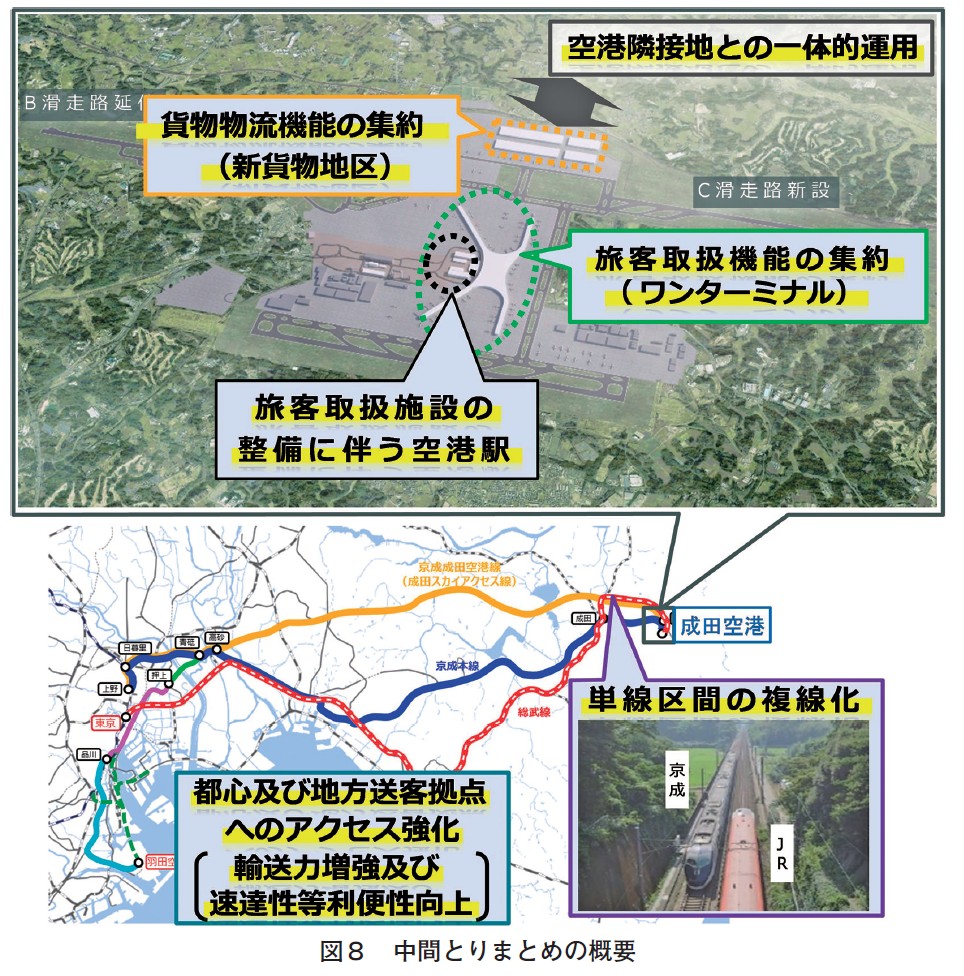

これまで述べてきた、今後の成田空港施設の機能強化に関する検討会の中間とりまとめにおける対応の方向性をまとめたものが図8である。

成田空港を国際ハブ空港として確立し我が国の国際競争力を強化する観点から、B滑走路の延伸・C滑走路の新設といった「更なる機能強化」を着実に進めていくとともに、NAA が中心となり、関係者の意見を踏まえながら旅客取扱施設や貨物取扱施設をはじめとする空港の本体施設の具体的な計画の策定を行っていく。また鉄道アクセスについては、国土交通省、NAA、関係する鉄道事業者、関係自治体が協議を通して、具体的な対応内容を検討していく。

「今後の成田空港施設の機能強化に関する検討会」については、以下国土交通省HP に掲載されております。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk7_000027.html

おすすめ書籍・サービス