写真右より、

⻘協建設株式会社

代表取締役社長 岐阜県建設業協会 会長 各務剛児さん

土木部 木村優花さん、林千里さん、チーフマネージャー 後藤昌寛さん

「地域の発展に貢献する」を理念に活動する青協建設株式会社の歴史は、豪雨災害の応急対応をした関市青年団の奉仕活動から始まった。1958年に青年団OB により「青協建設班」が結成され、それが現在の青協建設へと発展していった。代表取締役の各務剛児さんは「当社は、土木と建築を主な事業としており、ほとんどのお客様が地域の方です。自然災害の応急対応や冬期の除雪作業など地域に根ざした活動をしながら、本業では公共事業を中心にインフラ整備や維持管理を行っています」という。2019年に完成した社屋は免震構造を採用し、地域の防災拠点になっている。

地域貢献のひとつに次世代人材の育成がある。本社近くにある関市立関商工高等学校(関商工)建設工学科の生徒にICT を紹介してきた。2017年にはドローンによる測量を教えたいという学校からの要望に応え、関商工にドローンを寄贈し、土木部チーフマネージャー後藤昌寛さんが操作を指導してきた。2024年10月には新たに解析ソフトも寄贈した。

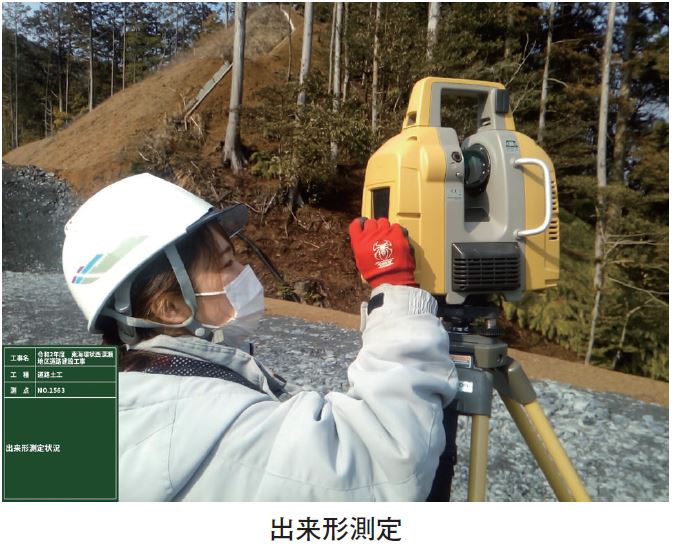

「少子高齢化で建設技術者が不足する中、効率的に工事を行うためにICT 施工が不可欠になっています。働き方改革も導入の動機でした」と各務社長は語る。初めてICT 施工に取り組んだのは2013年度からの東海環状自動車道路の工事だった。2015年からは、測量用のドローンや3次元測量・3次元設計データ作成に必要なソフトウェアを揃え、いち早くドローンを使った測量に着手した。2016年度の東海環状広見IC 道路建設工事では、3次元起工測量を実施し、TS 出来形用データから3次元設計データを作成した。一部は外注したが、できるだけ自社で行った。2017年には、2台目のドローンと高性能パソコンを購入してICTの要領に則った現況測量等が自社でできる環境を整え、内製化を進めていった。この年、設計コンサルタント会社から岐阜PA の3次元現況測量の依頼を受けて起工測量を実施。2018年からは、ゼネコンの協力会社として東海環状自動車道路の発注者指定型ICT 土工を実施し、さらに定期的に岐阜PA の切盛り土量算出のため現況測量を行っている。

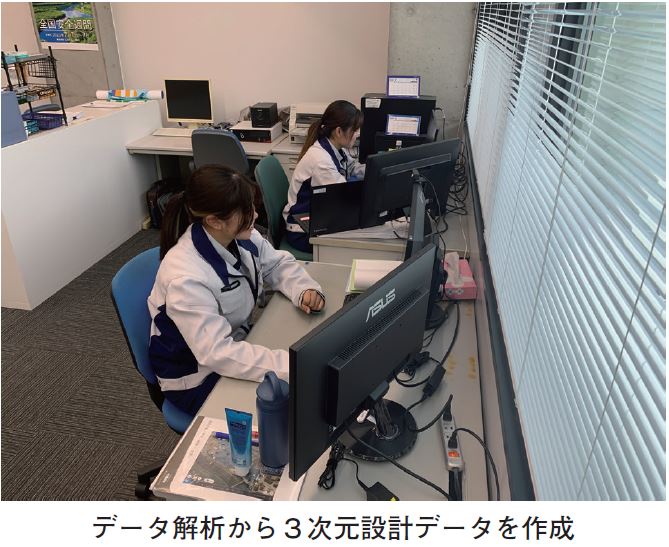

ICT の導入を推進してきた後藤さんは、当初から自社で測量から施工データの作成までを内製化することを目標にしてきた。「外注すると知識や技術、お金が残らないことがわかった」とその理由を語る。内製化を進めたことで、従来に比べ、横断図をはじめとしたさまざまな図面化がスピーディーに実現でき、精度が向上した。ICT 導入でコスト削減や生産性が大きく向上するのはもちろん、内製化することで社内に技術やノウハウが蓄積され、さらなる効率化につながった。さらに現場との密な打ち合わせができることや現場の条件による施工の変更等にすぐに対応できることも内製化のメリットだ。「ICT の内製化は働き方改革につながり、生まれた利益で女性技術者2人を雇用することもできた」と後藤さんはいう。

社内で3次元測量や3次元設計データを作成している2人の女性技術者は、関商工建設工学科の卒業生だ。入社のきっかけは、学校でのドローンの実習だった。入社5年目の木村優花さんは「ドローンに興味を持った」ことが入社の動機になった。入社3年目の林千里さんも「ドローンを見た時から面白そうだと思いました。使ってみても面白く、仕事でもやってみたいと思いました」という。

後藤さんは、当初、木村さんに測量技術を教えながら、地上型レーザースキャナーやドローン搭載型レーザースキャナーを購入し、業務の幅を広げていった。「今は2人に任せています。測量業務を終えると会社へ戻り、2台の解析用パソコンで測量の解析、設計データの作成、点群処理、出来形管理を2人ですべてこなしています」と後藤さんはいう。また2次元の図面から3次元化設計データの作成も木村さんと林さんが担当している。

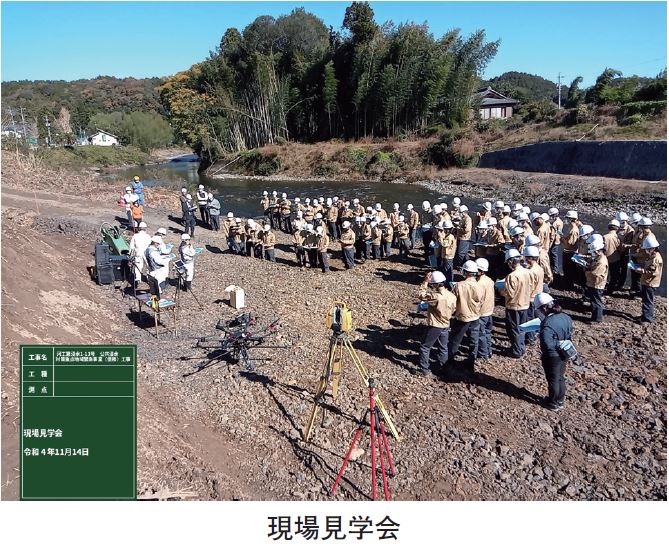

木村さんは「工事が進みデータ上でつくったものが現場でリアルに完成した時はうれしいですね」とやりがいを感じている。林さんは「細かい部分にも対応できるように機会があれば現場に出てみたい」と意欲を示す。後藤さんは「設計段階で現場に出る機会は少ないが、現場を知るために常駐しながら、データをつくる形態も考えています。もう1人、現場に出ている女性技術者がいますので、将来的には、女性の現場代理人や女性中心の現場ができることが目標」と前向きだ。木村さんと林さんは、恩師からの依頼で母校の後輩にドローン操作を教えたり、現場見学会を主体的に運営している。気負わず、柔軟な発想で業務に取り組む2人の姿が印象的だった。

2022年からは2人体制になったことから、社外からも業務を受注し、年間通してICT 業務だけでほぼ予定が埋まるようになった。リース会社と提携したことで3次元測量や3次元設計データ作成の依頼が増えている。「依頼してくる会社の中には、次からは自社でやってみるといって、ドローンを購入して測量をはじめたところもあります。我々はワンランク上を目指すために新しい機器を導入して、日々、研鑽を続けています」と後藤さんはいう。

ICT 導入には初期投資が必要になるが、後藤さんは「ドローンの写真測量は始めやすい。今はドローンや解析ソフト、高性能パソコンも手ごろな価格のものが出ており、ある程度、費用を抑えられます。利益が出るようになれば、新しい機器を入れて技術を進化させることができます」とこれから取り組む企業にエールを送る。

各務社長は岐阜県建設業協会の会長を務めており、自社のみならず、地域の建設業全体の発展に尽力している。「DX は熱意のある企業が先行することで周辺に浸透していきます。地域には、さまざまな規模の建設関連企業がありますが、ここ5、6年でICT の取り組みが進んでいます」という。さらに「岐阜県建設業協会としてもDX を推進しています。スピードの違いはありますが、同じ方向にみんなが進んでいけば良い結果が出ると信じています。DX の流れを否定する会社はいません。ただICT やDX には投資や人材育成が必要です。今後、BIM/CIM 活用に向けて進んでいくためにも、地域を地盤とする企業への支援をお願いしているところです」という。

青協建設は、2018年度から中部地方整備局のICT アドバイザーとして、ICT 研究会の講師や現場見学会の開催などを行っている。技術や機器について企業からの相談も増えているという。これらの活動や広域河川改修工事におけるICT 活用が評価され、2022年度に第2回中部DX 大賞敢闘賞を受賞した。今後も建設業界を魅力あるものにして、男女がともに活躍できる場所にしていきたいという。